Серов - [3]

Зимой. 1898

В 1880 Серов поступил в Академию художеств, попав в мастерскую знаменитого профессора Павла Чистякова, который отличался весьма жесткой манерой преподавания, высмеивая и критикуя каждый неточный штрих своих студентов. Однако Серова он любил и гордился им. Именно Чистяков выработал в молодом даровании вдумчивую и неспешную манеру запечатления натуры. Подобно учителю, Валентин Серов терпеть не мог поспешности и приблизительности в живописи и рисунке. «Иначе писать не умею, — отвечал он на вопросы о своей кропотливой манере работать, — виноват, не столько не умею, сколько не люблю».

И действительно, нельзя сказать, что Серов не владел сверхбыстрой манерой изображения. Требуя для своих портретов никак не менее сорока сеансов позирования (порой это число доходило до ста), Валентин Александрович великолепно делал моментальные наброски и в полной мере владел искусством скоростных карандашных зарисовок. При этом с присущим ему талантом он умел не только ухватить узнаваемые контуры фигуры и головы, но и точнейшим штрихом передать характерные черты внешности и даже мгновенно схваченное сиюминутное выражение лица. В этих коротких быстрых зарисовках более, чем в других работах, познается изумительное мастерство художника. Набивая руку на молниеносных набросках военных маневров и парадов, рисуя солдат и офицеров, Серов вовсе не думал о портретном сходстве, но, помимо воли, делал подлинные портреты. Его безошибочная рука и точный глаз не умели иначе. Живописец даже мог позволить себе писать сложные композиции без предварительного карандашного контура, сразу акварельной кистью. Карандаш, уголь и кисть повиновались ему беспрекословно. Поэтому он мог рисовать никогда не позировавших ему детей столь же уверенно, как изображать взрослых, месяцами выдерживающих долгие сеансы позирования.

Осенний вечер в Домотканово. 1886

В 1885 Серов покидает Академию, осознавая себя уже готовым мастером. В дальнейшем его постоянное учение и творческое самосовершенствование происходит по свободному выбору и в непрерывной работе. В том же году написана картина «Волы» (1885, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Годом позже — «Зима в Абрамцево. Церковь» (1886, Государственная Третьяковская галерея, Москва) и «Осенний вечер в Домотканово» (1886, Государственная Третьяковская галерея, Москва).

Становление живописного стиля Серова проходило под воздействием двух великих мастеров — Репина и Чистякова, а также их художественных школ.

Но, вне зависимости от перенятого от них опыта, живописец уже в двадцать лет не имел ничего общего в манере письма ни с одним, ни с другим, ибо выработал свою собственную, уникальную технику исполнения, которую невозможно спутать ни с одной из известных графических манер в истории искусства.

Картины Серова очень разнообразны по исполнению. Художник никогда не останавливался на удачно найденном и однажды выработанном решении задачи, как это видно у других живописцев, а все время искал новые подходы, стараясь подобрать для каждого сюжета наиболее отвечающую ему форму художественного выражения. Никогда, особенно в годы расцвета своего творчества, Серов не довольствовался уже использованными способами передачи впечатления, а находил еще более точные выражения своего отношения к изображаемому объекту.

Заброшенный пруд в Домотканово. 1888

Новое слово в русской живописи

Сравнивая с Ренуаром, Серова называют первым русским импрессионистом, хотя по живости красок, благородству тонов и изяществу игры света Серов значительно опережает своего предшественника. Ренуар в своих полотнах часто уходит в туманную расплывчатость, затененность и недосказанность, тогда как Серов, напротив, всеми доступными средствами демонстрирует яркое торжество жизни и прозрачную глубину фона. Его картины — это почти всегда причудливая смена света и тени, игра с бликами, неподражаемые переливы светлых тонов. Даже в своих камерных темных портретах Серов умел внести световой акцент так, что он выделял и подчеркивал личность изображенного человека. К тому же Валентин Александрович, будучи очень скрупулезным художником, не обходил своим вниманием даже мелкие предметы и детали, прописывая их с большой достоверностью.

Удивительно, что полотна в лучших традициях импрессионизма Серов написал задолго до того, как увидел сами картины художников этого направления, которое родилось и развивалось во Франции и, прокатившись по Европе, добралось до России почти через два десятилетия. Такой чуткий гений, как Серов, воспринял новаторские идеи всем своим существом, неожиданно начав работать в совершенно необычной для русской школы живописи манере так называемого нового реализма.

Волы. 1885

Впечатление, которое произвел на публику тех лет первый показ полотен молодого Валентина Серова, лучше всего передано в монографии Игоря Грабаря: «Антитеза «правда жизни и правда искусства» может быть символизирована в следующих именах: Курбэ и Манэ во Франции, Менцель и Лейбль в Германии, Репин и Серов в России. Помню, как я в первый раз почувствовал все значение этой антитезы. Это было в 1888. Для нас, тогдашних подростков, дни открытия двух единственных московских выставок того времени, Периодической и Передвижной, были настоящим праздником, счастливейшими днями в году. Бывало, идешь на выставку, и от ожидающего тебя счастья дух захватывает. Выставка оказалась чрезвычайно значительной. Теперь ясно, что ни раньше, ни позже такой не было и что ей суждено было сыграть огромную роль в истории нашей новейшей живописи: здесь впервые ясно определились Левитан, Коровин и Серов. Самым значительным из всего были, вне всякого сомнения, два холста никому тогда неизвестного Серова, две таких жемчужины, что если бы нужно было назвать только пять наиболее совершенных картин во всей новейшей русской живописи, то обе неизбежно пришлось бы включить в этот перечень…»

«Хрома» – размышления о цветовом многообразии знаменитого британского режиссера и художника Дерека Джармена (1942–1994). В этой книге, написанной в 1993 году, за год до смерти, теряющий зрение Джармен использует все ресурсы письма в попытке передать сложный и неуловимый аспект предмета, в отношении которого у него накопился опыт целой жизни. В своем характерном стиле – лирическом соединении классической теории, анекдотичности и поэзии – Джармен проводит читателя сквозь цветовой спектр, представляя каждый цвет олицетворением эмоций, пробуждая воспоминания и сны.

Писатель и журналист Питер Келер раскрывает секреты мастерских обманов (фальшивые произведения искусства, вымышленные военные действия, поддельные документы) от каменного века до наших дней – в истории человечества нет ничего, что не было сфальсифицировано. Он показывает, как поэты и мыслители, художники и императоры, папы и политики подправляли реальность, приводит примеры, когда даже разоблаченные фальсификации спустя столетия меняли ход мировой истории.

В книгу И.Э. Вессели вошли обширнейшие сведения по истории создания гравюр и литографий. Автор дает советы по хранению, каталогизации, оценке и определению подлинности гравюр. Приводит подробные данные об офортах и ксилографии, о бумаге и бумажных (водяных) знаках, издательских каталогах и личных знаках коллекционеров. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным собирателям. Печатается по изданию 1882 года.

В книге «Как понять акварель» известный художник и опытный преподаватель Том Хоффманн раскрывает тайны акварельной живописи. Автор делится профессиональными хитростями, подробно освещая взаимосвязь между цветом, тоном, влажностью и композицией. Это пособие поможет и новичкам, и опытным художникам усовершенствовать свою технику и найти баланс между осторожностью и риском. Ведь именно это – самые важные навыки акварелиста и признак мастерства. На русском языке публикуется впервые.

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, ныне проживающий в Вашингтоне, США, еще в советскую эпоху стал исследователем феномена авторской песни и «гитарной поэзии».В первой части своей книги «Певцы и вожди» В. Фрумкин размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы.Вторая часть посвящается неподцензурной, свободной песне. Здесь воспоминания о классиках и родоначальниках жанра Александре Галиче и Булате Окуджаве перемежаются с беседами с замечательными российскими бардами: Александром Городницким, Юлием Кимом, Татьяной и Сергеем Никитиными, режиссером Марком Розовским.Книга иллюстрирована редкими фотографиями и документами, а открывает ее предисловие А.

Илья Сергеевич Глазунов - самый известный, самый посещаемый, самый любимый и в то же время самый ненавидимый русский художник конца XX - начала XXI века.Каждая его выставка у нас и за рубежом является событием.И.С. Глазунов - живописец, график, портретист, иллюстратор русской классической литературы, театральный художник, архитектор, автор интерьеров.

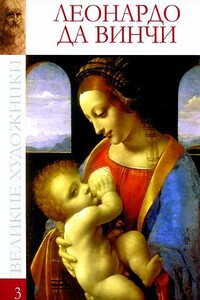

Великий итальянский художник, живший в эпоху Высокого Возрождения. Он создал свой живописный язык, но остались потомству и его многочисленные разработки в области математики, механики, естественных наук. Он оставил всего несколько десятков живописных работ, но практически каждая из них — шедевр. Над «загадками» великого гения по сию пору бьются ученые — и не все из них могут разгадать.Обложка: Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта».

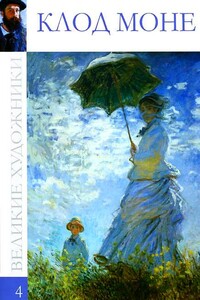

Очерк биографии и творчества одного из самых известных импрессионистов, мастера второй половины XIX — начала XX века, автора знаменитых тонких по колориту, насыщенных светом и воздухом пейзажей. Альбом содержит около 70 цветных репродукций признанных шедевров и малоизвестных картин Клода Моне.Обложка: Клод Моне. «Камилла Моне с сыном Жаном».

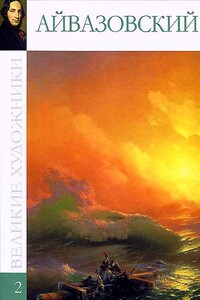

Русский живописец, маринист. Картинам Айвазовского, чаще всего изображающим море, борющиеся с волнами корабли, присущи эмоциональная приподнятость, тяготение к героике и романтическому пафосу. За свою жизнь художник создал более б тысяч полотен.Обложка: И. К. Айвазовский «Девятый вал».

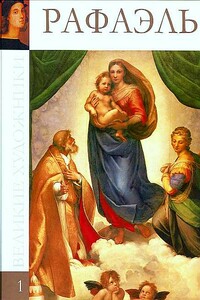

Рафаэль Санти является одним из ярчайших представителей эпохи Возрождения. В своих произведениях он воплотил представление о самых светлых и возвышенных идеалах гуманизма. Младший современник Леонардо да Винчи и Микеланджело, проживший короткую, но чрезвычайно насыщенную жизнь, он впитал в себя и синтезировал все достижения великих предшественников, создав свой идеал прекрасного, гармонично развитого человека в окружении величавой архитектуры или пейзажа. «Божественный Санцио» — именно так называли художника современники.