Сергий Радонежский - [2]

Второй путь наметил крупнейший историк Русской Церкви Е. Е. Голубинский. Анализируя и сравнивая различные списки Жития, пользуясь данными летописей, он попытался с максимальной точностью воссоздать внешнюю сторону биографии Сергия. Как и следовало ожидать, суховатая, академичная манера письма Голубинского вызвала раздражение приверженцев «иконописного» метода изображения «великого старца».

Свой путь к Сергию проторил известный русский историк В. О. Ключевский. Одновременно с Голубинским, к торжественно отмечавшемуся в 1892 году 500-летию со дня кончины преподобного, он создал небольшой, но яркий по форме и глубокий по содержанию очерк, посвященный «великому старцу». Ключевский первым попытался показать историческое значение деятельности Сергия, понять основы его нравственного учения.

Расцвет русской религиозной философии в первой трети XX века способствовал дальнейшему проникновению в мир Сергиевой духовности. Г. П. Федотов, посвятивший Сергию одну из глав своей книги о русских святых, сумел показать органическую связь учения «великого старца» с традицией древнерусского монашества, вкратце проследить судьбу его заветов.

Целый ряд новых черт образа Сергия в Житии подметил тонкий и чуткий художник слова — писатель Б. К. Зайцев. Его книга о «великом старце» сопоставима с «Сергиевскими» картинами М. В. Нестерова.

И Зайцев, и Федотов работали в эмиграции. Внутри страны в 20-е и 30-е годы обращение к образу Сергия было связано, как правило, с нуждами воинствующего атеизма. Эта тема не пользовалась особой популярностью у историков и в последующие десятилетия. И потому итоги ее научного изучения выглядят весьма и весьма скромно. Были высказаны различные гипотезы об участии Сергия в церковно-политической борьбе конца 70-х и 80-х годов XIV века, о его роли в идейной подготовке Куликовской битвы, об отношении к монастырскому землевладению. Но, пожалуй, наиболее существенный прогресс был достигнут на источниковедческом направлении: в выявлении особенностей Жития как литературного жанра, а также в исследовании различных редакций и списков Жития Сергия.

Что касается изучения духовного наследия Сергия, то в этой области наблюдались лишь эпизодические «набеги» исследователей творчества Андрея Рублева. С помощью Жития Сергия искусствоведы пытаются проникнуть в тайны рублевского «умозрения в красках». В основе этого поиска — весьма убедительное предположение о том, что великий художник Древней Руси находился под влиянием сергиевского нравственного учения.

Фигура самого Сергия — великого деятеля национального возрождения — и по сей день едва различима в тумане минувшего. Мы угадываем отдельные черты, но не можем охватить взглядом целого.

Книга, которую читатель держит в руках, не даст ответа на все вопросы. Мы надеемся, что она лишь облегчит путь к Сергию. С этой целью автор стремился к тому, чтобы «возвратить» Сергия в ту систему христианских духовных ценностей, в которой он жил и вне которой он не может быть понят и оценен как личность.

Указав направление движения, мы не можем, как бы взяв за руку, подвести читателя к Сергию. Путь этот каждый должен пройти сам, ибо учение радонежского игумена, как и всякое религиозно-нравственное учение, может быть вполне осознано лишь через собственный духовный опыт. Признаемся честно: это препятствие не раз вставало и перед автором книги. Мы далеки от мысли, что до конца поняли мотивы поступков Сергия, проникли в глубину его помыслов. Непостижимы для нас его мистические откровения, восторженный трепет его молитвенных часов. Не пытаясь бесплодно умствовать о природе Сергиевых чудес, да и других подобных явлений, отмеченных источниками, мы рассматриваем их как исторические факты постольку, поскольку они были фактами для людей той эпохи. Для нас важно найти ответ на вопрос: что же несли они в себе помимо мистического содержания?

Пробиться к Сергию сквозь толщу веков, сквозь предрассудки его и нашего времени — задача не из легких. Решая ее, мы не раз вспоминали о том, какие сомнения испытывал средневековый книжник, принимаясь за жизнеописание святого, какую ношу ощущал он на своих плечах. Впрочем, это была не только тяжесть огромной ответственности перед современниками и потомками, но и вполне понятный страх, который испытал бы всякий человек, очутившись вдруг на ладони великана.

Познав тревоги своих далеких предшественников, мы познали и их утешения. И всякий раз, когда задача начинала казаться нам невыполнимой, мы ободряли себя словами, которые предпослал своему Житию Сергия Епифаний Премудрый. «Аше бо не писано будет старцево житие, но оставлено… без въспоминаниа, то се убо никако же повредит святого того старца… Но мы сами от сего не плъзуемся, оставляюще толикую и таковую плъзу. И того ради сиа вся собравше, начинаем писати»…

Со времени первого издания нашей книги о преподобном Сергии Радонежском («И свеча бы не угасла…». Исторический портрет Сергия Радонежского. М., 1990) прошло десять лет. По историческим меркам — не столь уж большой срок. Но так многое изменилось за это время! Нет нужды говорить о переменах в государственном устройстве и общественной жизни: они общеизвестны. Под воздействием этих перемен изменились и сами люди.

В истории России дороги всегда были чем-то большим, нежели простая линия между двумя пунктами на карте. А потому и бездорожье — одна из двух главных бед нашей действительности — воспринималось и воспринимается особенно болезненно. («В России нет дорог — только направления», — острили по этому поводу иностранцы.) Вся наша история — это история бесконечных передвижений по громадным пространствам Евразии — порой вынужденных, порой добровольных, — и не столь важно, путешествуем ли мы по бездорожью жизни или по гладкому асфальту шоссе.

Тверской князь Михаил Ярославич (1271—1318) жил в страшные времена ордынского владычества. Первым из русских князей он нанёс поражение монголам в Бортеневской битве 1317 года, за что и поплатился жизнью, приняв мученическую смерть в Орде. А спустя несколько веков был причислен к лику святых и ныне почитается православными людьми как небесный заступник града Твери и всей Русской земли. Автор книги, доктор исторических наук, профессор Николай Сергеевич Борисов, рассказывает о жизни и деятельности тверского князя с максимальной подробностью и объективностью, привлекая все имеющиеся к настоящему времени исторические источники и восстанавливая сложную и многообразную картину борьбы Москвы и Твери за главенство над Северо-Восточной Русью в конце XIII — первых десятилетиях XIV века.

Судьба оказалась жестокой к московскому князю Василию II Васильевичу (1425—1462). В русскую историю он вошёл с прозвищем Тёмный, что означает — Слепой: подвергнутый жестокой казни своими двоюродными братьями ещё в 1446 году, он в течение шестнадцати лет правил страной будучи слепцом, калекой — и тем не менее сумел удержать в своих руках власть и даже лично водил войско в походы. Но ведь и сам Василий проявил ничуть не меньше жестокости и вероломства в ходе кровавой междоусобицы, поразившей Русь во второй четверти XV века, так что не случайно один из современников назвал его «иудой» и «душегубцем».

Эта книга посвящена великому князю Московскому, «государю всея Руси» Ивану III. Уже современники называли его Иваном Великим. Его политические достижения неоспоримы: он сплотил разобщенные русские земли в могущественное Московское государство, избавил страну от гнетущей власти Орды, вывел ее из исторического тупика. Однако до сих пор сложная и трагическая личность Ивана III, в биографии которого ярко отразился весь драматизм той переломной эпохи, остается, по существу, нераскрытой и непонятой. Углубленное прочтение сохранившихся исторических источников позволило автору книги разглядеть за привычной всем монументальной маской «государя всея Руси» подлинное лицо одного из главных деятелей отечественной истории.

Представленные в сборнике статьи охватывают широкий круг актуальных вопросов, связанных с Куликовской битвой 1380 г., определяют ее роль и значение в отечественной истории и культуре. Впервые в исторической науке дается полная историография Куликовской битвы и «стояния на Угре» — события, связанного с окончательным падением ордынского ига. Многопланово и широко показана сама битва, дана характеристика эпохи, различных этапов борьбы народов вашей страны за национальное освобождение. Большое внимание уделено небывалому подъему русской культуры в XIV–XV вв., отражению героической темы в произведениях искусства.

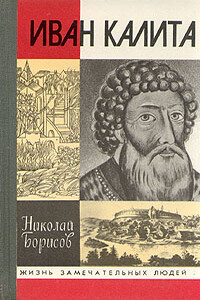

Эта книга – первая биография московского князя Ивана Даниловича Калиты (ум. 1340), «собирателя Руси», подлинного основателя Московского государства.Ему не повезло в историографии. «Скупец», «лицемер», «вероломный татарский угодник» – какими только эпитетами не награждали его историки прошлого и нынешнего столетий. Автор книги попытался по-новому взглянуть на этого человека – и перед нами предстал другой Иван Калита, мудрый правитель, заслуживший у современников прозвище «Добрый», человек, всю свою жизнь старавшийся ревностно исполнять долг государя и христианина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.