Секреты самураев: Боевые искусства феодальной Японии - [5]

Когда одна сторона набиралась могущества и влияния, другая временно отступала, хотя в целом доминировал всегда сёгунат, за исключением немногочисленных и спорадических попыток отдельных императоров вернуть себе политическую власть. Случались за долгие века этого странного спектакля и такие периоды, когда и император, и сёгун бессильной хваткой цеплялись друг за друга, а реально страной управляли регенты какого-нибудь военного клана, что еще больше запутывало политическую обстановку.

И все-таки каждый участник представления нуждался в другом. Как мы помним, символической силой, связывавшей японские кланы в единую нацию, был миф о том, что японцы — народ божественного происхождения, а управляет ими уполномоченный на то богами император. Крушение мифа об императорском царствовании поставило бы под угрозу надежду на окончательное политическое объединение страны и подвергло бы сомнению легитимность веками освященных институтов власти. Поэтому сёгуны искали императорского благословения на пост «полководца» для того, чтобы подтвердить обоснованность своих претензий на поддержание хотя бы видимости порядка, а бесправные в политическом отношении императоры вынуждены были волей-неволей даровать подобные благословения.

Взаимоотношения императора и сёгуна имели и еще одну отличительную черту — поначалу сёгунское управление осуществлялось из удаленного от двора региона. Ёритомо сделал своей ставкой Камакура, что в нескольких днях пути на северо-восток от Киото. Отсюда он мог контролировать ситуацию в столице и стране, не утруждая себя придворными интригами и необходимостью приудерживаться дворцового этикета и моды. В конце концов, Простые манеры и одежда воина были до сих пор главной составляющей его образа жизни. Почему он должен отказываться от них? Он и его помощники чувствовали себя уютнее в Камакура. А новый порядок однозначно свидетельствовал: помпезная и пышная жизнь является уделом двора, а реальная власть находится в Камакура, в руках сёгуна. После смерти Ёритомо номинально управляли его ротомки, но власть уже от его неумелых сыновей перешла к регентам Ходзё. Последние, тем не менее, продолжали придерживаться политики отстраненности от двора. Лишь в 1336 году (спустя 140 лет после назначения Ёритомо сёгуном) наследовавший Минамото сёгунат Асикага перенес свою ставку в Киото. Но и там сёгуны продолжали играть ведущую роль.

ЯПОНСКИЙ ВОИН

Каким же было новое сословие воинов, которое пришло к власти и удерживало ее в течение почти семи столетий? Классически их называли словом буси — японское произношение китайского иероглифа, обозначающего человека меча и учености. Точно так же именовалось воинское Сословие в целом и в последующем, но со временем в обиход вошло понятие самурай — «человек, находящийся на военной службе», «профессиональный воин».

Первый полный портрет воина раннего (Гэндзи—Хэйкэ) периода рисует нам «Хэйкэ моногатари», повествующая о борьбе за власть кланов Минамото и Тайра. «Повесть о Хэйкэ» была написана всего поколение спустя после окончания войны и победы Ёритомо. Она представляет собой романтическое описание боевых подвигов воинов "Той далекой эпохи, полной крови и славы, побед и поражений, жестокости и человеческого сострадания. «Хэйкэ Моногатари» удалось поистине обожествить воина и соблюдать тот прекрасный идеал, к которому всеми силами стремились самураи следующих поколений. Особую любовь и сочувствие вызывает Ёсицунэ, младший брат первого сёгуна Ёритомо, человек несчастной судьбы. Вот как ярко описывается в сочинении совсем еще юный всадник-самурай:

«Асикагано Тадацуна посыл оранжевый плащ из парчи с решетчатым узором, а поверх него — боевые доспехи, стянутые красными кожаными ремнями. Из его шлема торчали два длинных рога буйвола, а тесемки были крепко-накрепко завязаны под подбородком. На поясе, обтягивающем талию, висел усыпанный золотом меч, а в колчане за спиной лежали стрелы с белым и черным оперением. Лук его был несколько раз обмотан листьями ротанга и покрыт лаком. Он ехал на гнедой лошади, и седло его сверкало золотом. Кроме того, на седле был родовой герб: сова на ветке дуба.

Нещадно погоняя лошадь, он привстал на стременах и закричал громоподобным голосом: "Эй, пусть те, кто далеко, послушают меня, а те, кто рядом, пусть посмотрят на меня! Я — семнадцатилетний Мататаро Тадацуна, сын Асикагано Таро Тосицуна, который является потомком в десятом поколении Таварано Тота Хидэсато, воина, давным-давно заслужившего великую славу и почести в борьбе с врагами императора. Человек, не имеющий титулов и рангов, как я, рискует навлечь на себя гнев богов, целясь из лука в принца из правящего дома. Однако пусть божество лука и рассудит, кто из нас прав. Быть может, оно выступит на стороне Хэйкэ! Я стою здесь и готов встретиться с любым из воинов нюдо третьего ранга Ёримаса. Кто хочет сразиться со мной? Выходите и сражайтесь!" Бросив вызов, Тадацуна, размахивая мечом, ворвался в ворота храма Бёдоин. Увидев дерзкий поступок Тадацуна, Томомори, начальник стражи Левых Императорских ворот и командующий армией Хэйкэ, закричал: "Переходите через реку! Переходите через реку!"»

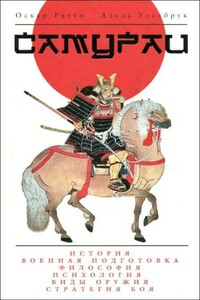

Из полного и подробного исследования известных американских специалистов по восточным боевым искусствам вы узнаете не только об истории воинственных самураев, но и о практических, технических и стратегических аспектах боевых искусств феодальной Японии, ее культуре, истории, этике и философии.И как ни удивительно, все эти сведения не кажутся отголоском ушедшего в тень прошлого, всего лишь занимательными фрагментами материальной культуры и поэтики боевого духа средневекового Востока, а прокладывают мостик к пониманию сегодняшних успехов Страны восходящего солнца.Oscar RATTI and Adele WESTBROOKSECRETS OF THE SAMURAIA survey of Marital Arts of Feudal JapanПеревод с английского Д.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.