Самвел - [2]

Прежде всего, я использовал те исторические памятники, которые мне удалось найти в нашей национальной и иностранной литературе. Во-вторых, во время своих путешествий я воспользовался фактами быта современного армянина, но лишь постольку, поскольку они сохранились в своем древнем виде. Если сегодня мы встречаем в Армении описанные двадцать четыре века тому назад Ксенофонтом земляные лачужки или описанные двадцать четыре века тому назад Геродотом обитые кожей лодки на реке Евфрат, то почему же нельзя допустить, что еще многое другое не изменилось в стране армян? Новая цивилизация могла уничтожить все первоначальное, все, что носило старый отпечаток. Но в Армении еще сохранились такие глухие, уединенные места, где народ до сих пор живет своими стародавними исконными обычаями. Такие места я имел случай видеть и изучить их жизнь.

Считая армян соплеменниками древних персов и мидийцев, от которых в своем быту армяне мало чем отличались, я счел возможным позаимствовать очень многое из жизни этих народов, конечно, делая различие между тем, что является национальной особенностью и тем, что заимствовано извне.

Большое воздействие на жизнь и обычаи армян оказали и те массовые переселения, которые в древние века совершались либо добровольно, либо посредством привода пленных в Армению. Среди переселенцев было много халдейцев, ассирийцев, парфян, индусов, китайцев и евреев. Я имел в виду также и их обычаи. Все это объяснено в особых примечаниях, приложенных к моей книге.[2]

После «Давид-Бека» и «Паруйра Айказна» — «Самвел» является моим третьим литературно-историческим опытом. Материал этого романа взят из событий IV века нашей истории.

РАФФИ

Книга первая

«Вслед затем Ваган Мамиконян и Меружан Арцруни, те два гнусных и нечестивых мужа, которые отреклись от заветов богопочитания и согласились почитать безбожную религию маздеизма, начали разрушать в армянской стране церкви и молитвенные дома христиан… Строили капища во многих местах и насильственно обращали людей в веру маздеизма… и своих детей и родственников давали на обучение религии маздеизма. Тогда один из, сыновей Вагана, по имени Самвел, убил отца своего Вагана и мать свою Вормиздухт, сестру персидского царя Шапуха…»

Фавстос Бузанд, книга IV, гл. 59.

«После смерти Аршака Шапух собрал многочисленное войско под начальством Меружана (Арцруни) и отправил его в Армению… И отдал ему в жены сестру свою Вормиздухт, и обещал дать ему армянское царство, только бы он, покорив нахараров, обратил страну в веру маздеизма. Он взял это на себя и прибыл… и пытался уничтожить все христианские порядки… И какие только ни находил библейские книги — сжигал и отдал приказ не учиться греческой письменности, а только персидской и чтобы никто не смел говорить по-гречески или переводить с греческого… Ибо тогда не было еще армянского письма, и церковная служба велась на греческом языке».

Мовсес Хоренаци, книга III, глава 36.

I. Два гонца

Полумесяц скрылся за горою Карке, и Тарон[3] погрузился в ночной мрак. Не было видно ни одной звезды в эту ночь. Серые облака заволокли небо; тихо плыли они в сторону Кыркурских и Немрутских гор и сгущались в черную мглу. Оттуда порою сверкала молния, доносились глухие раскаты грома, — все предвещало сильную грозу.

В эту тревожную ночь по Мушской равнине ехали два всадника. Они возвращались из очень дальних мест. Покинув месяц тому назад железные ворота Тизбона[4], они миновали пустыни Хужистана, выжженную солнцем Ассирию, проехали армянскую Месопотамию и всего лишь день как достигли равнины Муша. Всадники были гонцами.

Один из них ехал на вороном коне, другой на сером. Всадник на сером коне был осведомлен о поездке гонца на вороном коне и осторожно следовал за ним, ни на минуту не упуская его из виду. Всадник на вороном коне не подозревал, что за ним наблюдают. Это и было причиной того, что они, подобно двум планетам, хотя, и следовали в одном и том же направлении, но по параллельным орбитам и потому не встречались. Оба они знали друг друга.

Путники уже достигли берегов Арацани[5].

Всадник на сером коне остановился. Озираясь, он посмотрел на небо, чтобы узнать, долго ли до рассвета, но не было ни единой звезды, чтобы определить время. Все вокруг было погружено в непроницаемую мглу. Гонцу нужно было спешить…

Две мысли несколько минут удерживали его в нерешительности: пуститься ли вплавь или переехать через мост? Ехать через мост — значит, чересчур отдалиться и, быть может, встретиться с «ним», а то и попасть в руки ночной стражи. Он решил пуститься вплавь.

Обычно тихая серебристая Арацани бушевала теперь после весенних ливней и мутными потоками заливала берега. Но наш путник знал все броды.

Он сошел с коня и, погладив красивую голову и гриву серого, ласково сказал: «Ты смело рассекал бурные потоки Тигра; разве тебе могут быть страшны волны нашей родной Арацани?» Он разнуздал коня, чтобы тот во время переправы не чувствовал принуждения, снова вскочил на него и, перекрестившись, стремительно въехал в воду.

Река ревела, как страшное чудовище. В ночном мраке мутное течение ее казалось еще мрачнее. Конь, погрузившись в воду и высоко подняв голову, плыл, фыркая, боролся с волнами; его ноги не касались дна. Всадник держал коня за гриву, рукою направляя его движения. Местами водоворот, затягивал их, они скрывались под водою, но снова выплывали. Порой проносились мимо пни, куски бревен, — волны, вздымая их, с плеском уносили вдаль. Всадник старался лавировать между ними. Но вот издали донесся грохот. Надвигалась опасность. Однако всадник не растерялся и хладнокровно, с глубоким вниманием посмотрел в ту сторону, откуда доносился грохот. Навстречу неслась темная, бесформенная громада. И чем ближе, тем она становилась все ужаснее и грознее. Казалось, по реке движется огромный холм. Он то исчезал, то возникал снова страшным видением. Всадник догадался, что это такое. Он мгновенно соскользнул с седла на круп лошади, чтобы облегчить ей ношу. Держась за хвост, он торопил коня. Наступала роковая минута: мрачная громада, похожая на безобразное чудище, приближалась. Своим грохотом она заглушала все звуки. Надо было вовремя ее миновать, иначе она, как щепку, унесет и коня и всадника. Даже конь почувствовал надвигающуюся опасность и, удвоив усилия, с невероятной быстротой пересекал волны. Чудовище пронеслось. Это были не более, как вывороченные с корнями деревья из ближайших лесов, сбитые и скрученные водоворотом в такую безобразную массу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Действие романа одного из ведущих испанских писателей развивается в двух временных планах: в начале прошлого века и в 1975 г., в дни, когда умирал Франко. Герой пишет книгу о Гойе, работа над которой подводит его к осмыслению закономерностей национальной истории, заставляет серьезно задуматься о переломных моментах в истории Испании, о возможных путях демократизации страны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть "Генерал, рожденный революцией" рассказывает читателю об Александре Федоровиче Мясникове (Мясникяне), руководителе минских большевиков в дни Октябрьской революции, способности которого раскрылись с особенной силой и яркостью в обстановке революционной бури.

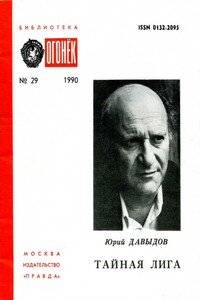

«Юрий Владимирович Давыдов родился в 1924 году в Москве.Участник Великой Отечественной войны. Узник сталинских лагерей. Автор романов, повестей и очерков на исторические темы. Среди них — „Глухая пора листопада“, „Судьба Усольцева“, „Соломенная сторожка“ и др.Лауреат Государственной премии СССР (1987).» Содержание:Тайная лигаХранитель кожаных портфелейБорис Савинков, он же В. Ропшин, и другие.