Самоучитель игры на мировой шахматной доске - [4]

В этой книге мы будем понимать под геополитикой триединство науки, технологии, порожденной этой наукой, и трансценденции, обусловливающей эту науку. С сугубо формальной точки зрения геополитика изучает (трактует) физико-географическую, экономико-географическую, расово-антропологическую, культурно-конфессиональную, семантическую и, наконец, цивилизационную обусловленность динамики международных отношений, мировой торговли, глобальной онтологии человечества.

Практически же геополитика — это теория позиционной игры на мировой шахматной доске.

Понимая геополитику как превращенную (деятельную) форму географии, мы приходим к необходимости рассмотреть под этим углом зрения мировую шахматную доску, выделив ее центральные поля, вертикали, горизонтали, диагонали, обозначив априори сильные пункты «позиции» и ее потенциальные слабости.

Сразу же отметим, что современное прочтение дискурса геополитики подразумевает исследование не только географических, но и любых иных пространственных отношений. Во второй половине XX столетия коммуникативные линии начали отрываться от поверхности земного шара, проникая в околоземный космос и виртуальные миры. Современная геополитика опирается на представление об обобщенной географии, как об описании Земли вместе с присоединенными ею пространствами. Необходимо вместе с тем учитывать, что виртуальность текущих цивилизаций все еще пренебрежимо мала по сравнению с их материальностью, поэтому традиционные географические императивы сохраняют ведущую роль в системе геополитических обусловленностей.

Океаны и материки

Первый же взгляд на глобус позволяет определить важнейшую геополитическую константу, а именно соотношение воды и суши на земном шаре (см. карту 1). В том обстоятельстве, что 70,8% поверхности нашей планеты занимает океан, уже заключается «влияние морской силы на историю». Априори, то есть при прочих равных, стратегия, оперирующая морем, будет эффективнее сухопутной в 2,4 раза[6].

Преимущество владения морем может быть реализовано в сугубо экономической области, иначе говоря, на мировой шахматной доске оно простыми способами превращается в материал. Английский пират эпохи Елизаветы I Рели писал: «Тот, кто владеет морем, владеет мировой торговлей. А кто владеет мировой торговлей, владеет богатствами земли и ею самой». Иначе говоря, держава, преобладающая на море, всегда может вынудить своего континентального противника сражаться против ресурсов всего мира. Это было убедительно продемонстрировано Франции при Людовике XIV и Наполеоне, Германии при Вильгельме II и Гитлере, России при Николае I, Советскому Союзу в годы «холодной войны».

Господство на море есть также важнейшая форма преимущества в пространстве. Почти всегда сторона, владеющая морем, может построить коммуникационные линии под ту или иную конкретную тактическую задачу, обеспечив развертывание и снабжение войск в любой области любого театра военных действий (а при необходимости — быструю эвакуацию этих войск).

Наконец, господство на море позволяет выигрывать любое количество темпов в счетной игре. В эпоху парусного флота это преимущество было разительным: при легком бризе суточный пробег транспортного корабля составлял более 300 километров, тогда как дневной переход сухопутной армии редко превышал 30 километров. Изобретение железных дорог изменило ситуацию, но не кардинально[7].

С геополитической точки зрения особое значение имеют водные пространства, разделяющие/соединяющие наиболее развитые в экономическом и военном отношении страны.

Исторически первым таким пространством было Средиземное море. Даже сегодня его геополитическое значение соответствует центральным полям обычной шахматной доски: исход Первой и Второй мировых войн в значительной мере был предопределен преобладанием союзников в центре.

В течение трех тысячелетий борьбы за Средиземное море ценность отдельных его пунктов менялась в зависимости от уровня развития техники, но неизменно особое оперативное напряжение возникало вокруг четырех критических областей: Гибралтарского пролива, Суэцкого перешейка, Туниса (Карфагена) и, наконец, острова Сицилия, оперативного центра региона[8].

Карта 1. Геополитическая карта мира

В эпоху Реформации резко возросло значение Северного моря и соответствующей группы проливов: Большой и Малый Бельт, Тэ-Хол, Пентленд-Ферт, Ла-Манш. В течение четырех столетий после разгрома «непобедимой армады» Англии удавалось удерживать эти жизненно важные для нее ключевые позиции. В этот период геополитические ориентиры Великобритании были очень просты:

• безусловное господство в Северном море;

• оспаривание контроля над Средиземным морем у любой континентальной державы (для чего в обязательном порядке сохранять за собой Гибралтар, а после 1869 года и Суэц);

• развитие колониальной системы и мировой океанской торговли.

Последнее привело к тому, что с начала XIX века статус «средиземного моря» переходит к Атлантическому океану, ставшему столетием позже главной оперативной магистралью мировой шахматной доски, ее открытой вертикалью.

Поскольку борьба за Атлантику развернулась уже в эпоху пара и электричества, особую ценность обрели крупные порты (прежде всего Лондон и Нью-Йорк), что отнюдь не обесценило «критические» острова и островные группы: Исландию, Вест-Индию и Азоры

Наконец-то! Долгожданная книга культового историка, перевернувшего наши представления о Второй мировой войне! Убедительный ответ на самые острые, самые спорные, самые главные вопросы: мог ли Советский Союз отразить наступление противника, не допустив немецкие войска до Москвы и Сталинграда? Существовала ли у немцев стратегия, позволяющая им добиться разгрома СССР уже в 1941 году? Ответ в обоих случаях утвердительный. Да, такая стратегия существовала. Да, Советский Союз мог отразить немецкое наступление малой кровью.

В современном мире для владения стратегическим знанием нужно знать и понимать много других вещей, поэтому мы решили, что книга будет не только и не столько о военной стратегии. Эта книга – о стратегии как способе мышления. Она также и о том, куда и как развивается стратегическое знание, какие вызовы стоят перед стратегией в современном мире и в чем будет заключаться стратегия в мире постсовременном.Мы рассчитываем, что книга «Стратегическое знание» будет полезна и интересна всем читателям. Для кого-то она станет учебником или подспорьем в работе (в ней есть конспекты и схемы)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Дикие карты» («wild cart», «джокер») – это маловероятные, но крайне значимые события. Такие события выходят за рамки прогностических возможностей человечества, однако стоит им произойти, как тотчас же кардинально меняются судьбы и образ мышления людей. Это могут быть как глобальные катастрофы (падение астероида), так и неожиданная и важная инновация (позиционная запись числа, двойная бухгалтерия), принципиальная идея (майорат), художественный текст («Алиса в Стране чудес»). В своей новой книге «Дикие карты» будущего.

Новая книга от автора бестселлеров «Вторая Мировая. Война между Реальностями» и «Тихоокеанская премьера» – это не просто историческое расследование, больше, чем путеводитель по лабиринтам исторических альтернатив. Это разгадка величайшего «кроссворда» XX века, открытие тайных смыслов и скрытой логики в, казалось бы, самой нелогичной и парадоксальной войне.«К Первой Мировой готовились десятилетиями, она, без всякого сомнения, стала самой ожидаемой и самой спланированной войной в истории. При этом она разразилась совершенно неожиданно, и оказалось, что к ней никто не готов.Война мыслилась как быстрая, подобная удару молнии, – но затянулась сверх всяких разумных пределов, поставив воющие государства на край гибели.Армии Первой Мировой уникальны по сочетанию умных и образованных офицеров, талантливейших генералов и отважных до полной потери инстинкта самосохранения солдат.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

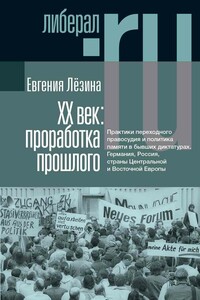

Бывают редкие моменты, когда в цивилизационном процессе наступает, как говорят немцы, Stunde Null, нулевой час – время, когда история может начаться заново. В XX веке такое время наступало не раз при крушении казавшихся незыблемыми диктатур. Так, возможность начать с чистого листа появилась у Германии в 1945‐м; у стран соцлагеря в 1989‐м и далее – у республик Советского Союза, в том числе у России, в 1990–1991 годах. Однако в разных странах падение репрессивных режимов привело к весьма различным результатам.

Сборник воспоминаний и других документальных материалов, посвященный двадцатипятилетию первого съезда РСДРП. Содержит разнообразную и малоизвестную современному читателю информацию о положении трудящихся и развитии социал-демократического движения в конце XIX века. Сохранена нумерация страниц печатного оригинала. Номер страницы в квадратных скобках ставится в конце страницы. Фотографии в порядок нумерации страниц не включаются, также как и в печатном оригинале. Расположение фотографий с портретами изменено.

«Кольцо Анаконды» — это не выдумка конспирологов, а стратегия наших заокеанских «партнеров» еще со времен «Холодной войны», которую разрабатывали лучшие на тот момент умы США.Стоит взглянуть на карту Евразии, и тогда даже школьнику становится понятно, что НАТО и их приспешники пытаются замкнуть вокруг России большое кольцо — от Финляндии и Норвегии через Прибалтику, Восточную Европу, Черноморский регион, Кавказ, Среднюю Азию и далее — до Японии, Южной Кореи и Чукотки. /РИА Катюша/.

Израиль и США активизируют «петлю Анаконды». Ирану уготована роль звена в этой цепи. Израильские бомбёжки иранских сил в Сирии, события в Армении и история с американскими базами в Казахстане — всё это на фоне начавшегося давления Вашингтона на Тегеран — звенья одной цепи: активизация той самой «петли Анаконды»… Вот теперь и примерьте все эти региональные «новеллы» на безопасность России.

Вместо Арктики, которая по планам США должна была быть частью кольца военных объектов вокруг России, звеном «кольца Анаконды», Америка получила Арктику, в которой единолично господствует Москва — зону безоговорочного контроля России, на суше, в воздухе и на море.

Успехи консервативного популизма принято связывать с торжеством аффектов над рациональным политическим поведением: ведь только непросвещённый, подверженный иррациональным страхам индивид может сомневаться в том, что современный мир развивается в правильном направлении. Неожиданно пассивный консерватизм умеренности и разумного компромисса отступил перед напором консерватизма протеста и неудовлетворённости существующим. Историк и публицист Илья Будрайтскис рассматривает этот непростой процесс в контексте истории самой консервативной интеллектуальной традиции, отношения консерватизма и революции, а также неолиберального поворота в экономике и переживания настоящего как «моральной катастрофы».