Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование - [52]

Педагогический метод единственного наставника Александра в корне отличается от провиденциальных маневров Общества башни, направляющего героя легкой, почти невидимой рукой. Так, например, в первый же вечер пребывания Александра в городе дядя спрашивает племянника, не голоден ли он. Александр наивно отвечает, что хотел бы поужинать, на что Петр, почти ликуя, объявляет, что ему нечего предложить: «Вот тебе и урок на первый случай – привыкай»[370]. На следующем таком «уроке», отсылающем читателя ко вполне актуальной полицейской практике люстрации, Петр читает письмо Александра другу детства, запрещает ему его отправлять и, более того, диктует альтернативное письмо: «Хочешь, я тебе продиктую истину?»[371] – «Извольте, дядюшка: я готов повиноваться»[372]. Далее Петр Адуев якобы ненароком сжигает письмо племянника возлюбленной, выкидывает из окна подаренные ему кольцо и локон («вещественные знаки невещественных отношений») и под ложным предлогом выпрашивает юношеские стихи Александра для оклеивания стен. Так начинается рациональное перераспределение энергии и ресурсов (из бесполезной поэзии в полезные обои, из кабинета курьезов в рабочий кабинет). Как и многие другие сцены общения между племянником и дядей, эпизод этот подан в комическом ключе клоунады, которая, с одной стороны, романизирует, «снижает» явные проявления насилия, а с другой, напоминает петровские сценарии карнавализованной безжалостности на службе модернизации[373]. В отличие от постоянно прибегающих к иронии членов Общества башни у Гете, наставник в романе Гончарова не столько иронизирует, сколько поднимает на смех, провоцирует фарс.

Другой выразительный эпизод романа изображает попытку дяди охладить бушующие чувства влюбленного племянника. Петр Адуев демонстрирует почти сверхъестественную информированность об отношениях Александра и Настеньки, вызывая у племянника подозрение, что он находится под надзором: «вы подсылаете смотреть за мной»[374]; «вы подслушали нас»[375]. Объяснение Адуева-старшего проще: все люди более или менее одинаковы, и, следовательно, все подобные истории разворачиваются по одному и тому же сценарию. Образовывается метафора, в которой сливаются и взаимопроникают две парадигмы: рациональный принцип исчислимости человеческого поведения, с одной стороны, и непосредственный надзор государственных органов – с другой. Возникает ситуация, на первый взгляд сходная с той, которую описывает Д. А. Миллер (D. A. Miller) в классической, инспирированной работами Мишеля Фуко, книге «Роман и полиция», где он описывает процесс, в результате которого западноевропейский роман дезавуирует практики непосредственного государственного надзора и контроля, отмежевывается от полиции как таковой, с тем чтобы в более скрытой форме взять этот труд на себя: «Всякий раз, когда роман осуждает правоохранительную власть, он уже изобрел ее заново, в самой практике романного изображения»[376]. Дисциплинарная власть романа состоит, например, в таких типичных приемах романного дискурса, как несобственно-прямая речь, в рамках которой повествование приводит слова и действия персонажа, но вместе с тем напоминает об иерархии авторитетности, где всезнающий повествователь находится выше, чем говорящий, думающий и действующий герой. Подобным образом можно понимать и завершающую функцию сюжета, в наиболее простой форме награждающего добродетель и наказывающего порок[377]. Так или иначе, речь идет о проблеме легитимации данного социального порядка за счет изображения его как принципиально ненасильственного: герою дается высказаться, порок наказывается сам по себе, никем. Можно сказать, что именно эту функцию и выполняют те социальные воображаемые («система потребностей», «абстрактное право» и «общий интерес»), о которых шла речь до сих пор: в этом обществе можно обрести успех, не становясь преступником (Бальзак); можно обуздать страсти, но все же стать счастливой (Бронте); можно реализоваться именно в сотрудничестве с другими (Гёте).

Что касается «Обыкновенной истории», то тут, несмотря на центральность той же дисциплинарной проблематики, все выходит как бы наоборот. Вместо того чтобы отмежеваться от репрезентации принуждения и контроля, «негласно» беря эту функцию на себя, роман оказывается заворожен именно такого рода насильственным «воспитанием», детально описывая его принципы, методы, способы, обоснования, самооправдания и результаты. Вместо того чтобы стать невидимым агентом дисциплинарной власти, роман превращает ее в объект изображения. Как, например, в монологе Петра Иваныча, описывающем его методику контроля над женой:

В издании впервые вводятся в научный оборот частные письма публичных женщин середины XIX в. известным русским критикам и публицистам Н.А. Добролюбову, Н.Г. Чернышевскому и другим. Основной массив сохранившихся в архивах Москвы, Петербурга и Тарту документов на русском, немецком и французском языках принадлежит перу возлюбленных Н.А. Добролюбова – петербургской публичной женщине Терезе Карловне Грюнвальд и парижанке Эмилии Телье. Также в книге представлены единичные письма других петербургских и парижских женщин, зарабатывавших на хлеб проституцией.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

Книги построена на основе записей Владимира Мацкевича в Фейсбуке в период с февраля по май 2019 года. Это живой, прямой разговор философа с самим собой, с политиками, гражданскими активистами. В книгу включены размышления о месте интеллектуала в политических события, анализ беларусского политического и информационного пространства. Книга предназначена для всех, кто интересуется политической и интеллектуальной жизнью Беларуси в ХХI столетии.

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В. Аксенов показывает, как этот кризис проявился на уровне массовых настроений в России. Автор анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции.

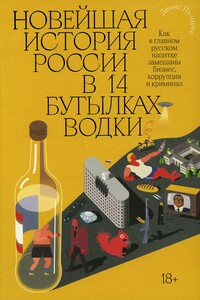

Водка — один из неофициальных символов России, напиток, без которого нас невозможно представить и еще сложнее понять. А еще это многомиллиардный и невероятно рентабельный бизнес. Где деньги — там кровь, власть, головокружительные взлеты и падения и, конечно же, тишина. Эта книга нарушает молчание вокруг сверхприбыльных активов и знакомых каждому торговых марок. Журналист Денис Пузырев проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. Почему самая известная в мире водка — «Столичная» — уже не русская? Что стало с Владимиром Довганем? Как связаны Владислав Сурков, первый Майдан и «Путинка»? Удалось ли перекрыть поставки контрафактной водки при Путине? Как его ближайший друг подмял под себя рынок? Сколько людей полегло в битвах за спиртзаводы? «Новейшая история России в 14 бутылках водки» открывает глаза на события последних тридцати лет с неожиданной и будоражащей перспективы.

Мы сочли необходимым издать эту книгу не только на русском, но и на английском языке для того, чтобы американские читатели знали, что эмигранты из СССР представляют собой нечто совсем иное, чем опустившиеся неудачники и циники, которые были отобраны для кинофильма "Русские здесь". Объем книги не позволил вместить в нее все статьи об этом клеветническом фильме, опубликованные в русскоязычной прессе. По той же причине мы не могли перевести все статьи на английский язык, тем более, что многие мысли в них повторяются.

Эта книга посвящена 30-летию падения Советского Союза, завершившего каскад крушений коммунистических режимов Восточной Европы. С каждым десятилетием, отделяющим нас от этих событий, меняется и наш взгляд на их последствия – от рационального оптимизма и веры в реформы 1990‐х годов до пессимизма в связи с антилиберальными тенденциями 2010‐х. Авторы книги, ведущие исследователи, историки и социальные мыслители России, Европы и США, представляют читателю срез современных пониманий и интерпретаций как самого процесса распада коммунистического пространства, так и ключевых проблем посткоммунистического развития.

Очередная книга Валентины Красковой посвящена преступлениям власти от политических убийств 30-х годов до кремлевских интриг конца 90-х. Зло поселилось в Кремле прежде всех правителей. Не зря Дмитрий Донской приказал уничтожить первых строителей Кремля. Они что-то знали, но никому об этом не смогли рассказать. Конституция и ее законы никогда не являлись серьезным препятствием на пути российских политиков. Преступления государственной власти давно не новость. Это то, без чего власть не может существовать, то, чем она всегда обеспечивает собственное бытие.