Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование - [49]

«Отец Горио» Бальзака последовательно позиционирует социальный мир романа между базовыми полюсами семьи и государства. Патриархальная метафора, объединяющая фигуры политической и отцовской власти и обозначающая альтернативное, утраченное господство добродетели и чести, обнажается в самом конце романа, где умирающий Горио (этот «Христос отцовства») в бреду призывает государственные органы вмешаться в его личные отношения с оставившими его дочерями и привести их к нему силой. Он требует введение законов, запрещающих бракосочетание. Питер Брукс комментирует эту петицию следующим образом: «Брак проклят, потому что он разрушает вертикальные генетические отношения отца и ребенка, творца и твари, чтобы заменить его горизонтальными социальными отношениями, которые, как показывает роман, строятся на неестественности контракта, товарообмене, торговле, институциональной проституции»[347]. По Бальзаку, в мире, представленном как «система потребностей», дочери посещают своих отцов, только если могут извлечь из этого посещения пользу (деньги). Следуя известной легитимистской логике, Бальзак воображает жизнь без отеческой/суверенной власти как голую борьбу за выживание. Предсмертная тирада Горио выражает тоску по верховной власти, которая заставила бы дочерей любить своих отцов. Но верховная власть не является; мир целиком отдается игре частных интересов. Перед нами оказывается две альтернативы: старорежимный порядок по модели отцовской власти, с одной стороны, и совершенно неуправляемый, стремящийся только к извлечению пользы и самоудовлетворению homo oeconomicus, с другой.

Однако неуправляемость экономического человека – только видимость; на самом деле, сфера его деятельности достаточно структурирована, и именно описанию этой структуры посвящен роман. Жизнь героя в Париже начинается со своеобразного эстетического воспитания, с обучения искусству желать; сравнивая себя с другими, деревню с городом, Растиньяк начинает опознавать объекты, достойные желания. Таковыми оказываются разнообразные атрибуты принадлежности высшему парижскому обществу: «Если в начале он ослеплен крытыми каретами, бегущими по авеню Елисейских Полей в хорошую погоду, очень скоро он научается хотеть для себя такую же»[348]. Именно это «социальное хотение» и движет героем на протяжении романа, приводя его в конце концов к точке, в которой он сам уже не способен отличить страсть к женщине от честолюбия и любви к роскоши – своеобразный бальзаковский сплав некой единой природно-социальной потребности[349]. Затем Растиньяк на собственном горьком опыте обучается постигать за внешними социальными различиями глубинную связь, единый процесс денежного обращения, во всеобъемлющей сфере которого вторичными оказываются не только сословные границы, но и само различие между законопослушным поведением и преступлением, законом и беззаконием, добром и злом. «Принципов нет, – восклицает его наставник Вотрен, – а есть события; законов нет – есть обстоятельства»[350]. В рамках системы социально производимых и бесконечно обмениваемых потребностей не существует и не может существовать универсалий или абсолютных истин. Сам принцип права, гарантирующий «системе потребностей» более или менее стабильное существование, представляется с точки зрения самой этой системы бессмысленным и ненужным: «Нет такой статьи закона, которая не приходила бы к абсурду»[351].

В основе социального воображаемого, организующего сюжетное пространство «Джейн Эйр», напротив, лежат универсальность, осмысленность и неизбежность закона. Базовая логика и траектория взросления героини проявляется уже в начале романа, в сцене первого протеста Джейн против грубого обращения с ней ее приемной семьи, в особенности жестокого мальчика Джона Рида. «Злой и жестокий мальчишка! – кричит она в припадке гнева. – Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!»[352] Отбывая наказание в «красной комнате», Джейн размышляет о своем положении в семье Ридов: «я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой»[353]. Здесь впервые четко проявляется разрыв между эмпирическим и трансцендентальным «я» этой вымышленной автобиографии. Первое целиком захвачено грустью, страхом, возмущением; второе взирает на все это со стороны; в данном случае важно не столько конкретное объяснение неприязни Ридов к Джейн, сколько сам факт способности абстрагироваться, подняться над ограниченной точкой зрения ребенка и «взглянуть» на мир с позиции другого.

Примечательно, что путь Джейн от индивидуальности к универсальности, к признанию себя и других в качестве субъектов, подверженных единым психологическим механизмам и подчиняющихся единому моральному закону, начинается с утверждения своего достоинства и равноправия: «Хозяин [Master]? Почему это [Джон] мой хозяин? Разве я прислуга?»[354] В развернутой форме эта же мысль венчает ключевой диалог между Джейн и мистером Рочестером, в ходе которого она признается ему в любви: «Я говорю с вами сейчас, презрев обычаи и условности и даже отбросив смертную плоть; это дух мой говорит с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и предстоим перед престолом божьим, равные друг другу, – как оно и есть на самом деле»

В издании впервые вводятся в научный оборот частные письма публичных женщин середины XIX в. известным русским критикам и публицистам Н.А. Добролюбову, Н.Г. Чернышевскому и другим. Основной массив сохранившихся в архивах Москвы, Петербурга и Тарту документов на русском, немецком и французском языках принадлежит перу возлюбленных Н.А. Добролюбова – петербургской публичной женщине Терезе Карловне Грюнвальд и парижанке Эмилии Телье. Также в книге представлены единичные письма других петербургских и парижских женщин, зарабатывавших на хлеб проституцией.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

Книги построена на основе записей Владимира Мацкевича в Фейсбуке в период с февраля по май 2019 года. Это живой, прямой разговор философа с самим собой, с политиками, гражданскими активистами. В книгу включены размышления о месте интеллектуала в политических события, анализ беларусского политического и информационного пространства. Книга предназначена для всех, кто интересуется политической и интеллектуальной жизнью Беларуси в ХХI столетии.

Годы Первой мировой войны стали временем глобальных перемен: изменились не только политический и социальный уклад многих стран, но и общественное сознание, восприятие исторического времени, характерные для XIX века. Война в значительной мере стала кульминацией кризиса, вызванного столкновением традиционной культуры и нарождающейся культуры модерна. В своей фундаментальной монографии историк В. Аксенов показывает, как этот кризис проявился на уровне массовых настроений в России. Автор анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции.

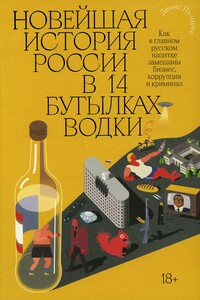

Водка — один из неофициальных символов России, напиток, без которого нас невозможно представить и еще сложнее понять. А еще это многомиллиардный и невероятно рентабельный бизнес. Где деньги — там кровь, власть, головокружительные взлеты и падения и, конечно же, тишина. Эта книга нарушает молчание вокруг сверхприбыльных активов и знакомых каждому торговых марок. Журналист Денис Пузырев проследил социальную, экономическую и политическую историю водки после распада СССР. Почему самая известная в мире водка — «Столичная» — уже не русская? Что стало с Владимиром Довганем? Как связаны Владислав Сурков, первый Майдан и «Путинка»? Удалось ли перекрыть поставки контрафактной водки при Путине? Как его ближайший друг подмял под себя рынок? Сколько людей полегло в битвах за спиртзаводы? «Новейшая история России в 14 бутылках водки» открывает глаза на события последних тридцати лет с неожиданной и будоражащей перспективы.

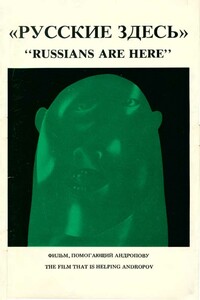

Мы сочли необходимым издать эту книгу не только на русском, но и на английском языке для того, чтобы американские читатели знали, что эмигранты из СССР представляют собой нечто совсем иное, чем опустившиеся неудачники и циники, которые были отобраны для кинофильма "Русские здесь". Объем книги не позволил вместить в нее все статьи об этом клеветническом фильме, опубликованные в русскоязычной прессе. По той же причине мы не могли перевести все статьи на английский язык, тем более, что многие мысли в них повторяются.

Эта книга посвящена 30-летию падения Советского Союза, завершившего каскад крушений коммунистических режимов Восточной Европы. С каждым десятилетием, отделяющим нас от этих событий, меняется и наш взгляд на их последствия – от рационального оптимизма и веры в реформы 1990‐х годов до пессимизма в связи с антилиберальными тенденциями 2010‐х. Авторы книги, ведущие исследователи, историки и социальные мыслители России, Европы и США, представляют читателю срез современных пониманий и интерпретаций как самого процесса распада коммунистического пространства, так и ключевых проблем посткоммунистического развития.

Очередная книга Валентины Красковой посвящена преступлениям власти от политических убийств 30-х годов до кремлевских интриг конца 90-х. Зло поселилось в Кремле прежде всех правителей. Не зря Дмитрий Донской приказал уничтожить первых строителей Кремля. Они что-то знали, но никому об этом не смогли рассказать. Конституция и ее законы никогда не являлись серьезным препятствием на пути российских политиков. Преступления государственной власти давно не новость. Это то, без чего власть не может существовать, то, чем она всегда обеспечивает собственное бытие.