Реубени, князь Иудейский - [6]

Он быстро взбегает по узенькой невысокой лестнице и врывается в горницу. Мать здесь. И с нею отец. На этот раз он не у себя в комнате за книгами.

Отец сидит в кресле, и мать почему-то приложила руку к его уху. Давид замечает, что при его входе родители смутились.

— Почему так рано? — спрашивает отец.

Но Давид не в состоянии отвечать. Он следит за рукою матери; у нее в руке воск.

И какое испуганное лицо у этой доброй женщины!

Давиду хочется закричать: «Разве я тебя испугал?». Но он не в состоянии произнести ни слова. Теперь мать раскрывает рот, но Давид не хочет, чтобы она говорила, у него такое ощущение, что он услышит что-то ужасное, нечто более страшное, чем все, что случилось за этот день, более страшное, чем то, что случилось тогда утром, когда он наткнулся на непонятное место в Талмуде и видел испуганный взор отца, более ужасное, нежели эта процессия со свечами и с колокольным звоном…

— Отец простудился на сквозняке, — тихим шепотом говорит мать, — так вот я ему смазываю ухо воском.

Отец сердито поворачивается в ее сторону:

— Добра, зачем ты это говоришь? Разве ты не знаешь, что сказано: «Не должны лгать остатки Израиля, и нет места обману в устах их». Нет, дитя мое, это не так…

Мать умоляющим жестом поднимает руки.

— Дело в том, что король отдал через бургграфа распоряжение, чтобы каждую неделю трое из нашей общины ходили в церковь Святого Валентина.

Мать заливается слезами.

— Это тяжкое испытание за грехи наши, — три человека из общины должны слушать проповедь, предназначенную для нашего обращения. На этот раз жребий пал на меня. Не полагается уклоняться от общинных обязанностей. Но мы, — и здесь по лицу отца пробегает хитрая усмешка, какой Давид у него никогда не видел, — мы устроили так, что при помощи воска преграждаем доступ богохульственным словам к ушам нашим. Раньше пытались спать, но тогда они поставили сторожей, которые будили нас. О воске они еще не знают… Но я не думаю, что это будет долго продолжаться, — говорит он, заметив мучительно-жалобное выражение на личике Давида, — мы отправили депутацию к князю, который к нам благосклонен, и будем ходатайствовать перед ним, будем просить его…

Мальчик сжимает кулаки и кричит:

— Но зачем же просить, почему мы всегда должны только просить!

— Давид!

— Пусть другие просят, а мы будем им приказывать и награждать своими милостями!

Отец долго не произносит ни слова. Он только взглядывает на мать, которая продолжает плакать.

— Чем согрешил я, что сын мой исполнился высокомерия? — И, обращаясь к Давиду, он говорит: — Я отвечу тебе, почему мы должны всегда просить и почему приказывают другие. Но только не сегодня. Сегодня солнце заходит рано. Когда дни станут долгими, ты получишь ответ.

— Почему не сегодня?

Отец улыбается.

— Ты не должен быть таким нетерпеливым, Давид. Ты должен научиться ждать. Скоро минет тысяча пятьсот лет как наш народ ждет избавления, а ты не хочешь подождать еще полгода?

— Дорогой отец, так долго — так бесконечно долго.

— Не наказывай его, — просит мать. Но отец благословляющим жестом кладет руки ему на голову.

— Это хорошо, когда благочестивый нетерпелив в деле избавления. Будь благочестив и нетерпелив, сын мой.

Мальчик давно уже забыл об этой беседе и обо всем, что ей предшествовало, когда семь месяцев спустя в раскаленный, душный летний вечер отец кивком головы приказывает ему сопровождать его в синагогу.

Уже в течение всего дня в доме траурное настроение. Никто не обедает за столом, каждый стыдится показать другим, что он удовлетворяет свой голод. Поэтому каждый забирает еду к себе в угол, как собака кость, и там проглатывает ее, сидя на скамеечке. Хлеб посыпан пылью, к хлебу полагаются только яйца, потому что они выражают собою траур: они закрыты со всех сторон, так же, как у истинно опечаленного человека рот закрыт для жалоб.

С наступлением вечерних сумерок отправляются в синагогу в туфлях и в поношенном платье. Не глядят по сторонам, не приветствуют друг друга. Люди словно незнакомы между собой или стыдятся друг друга за какие-то позорные деяния. Никто, конечно, не произносит ни слова.

Этот вечер накануне девятого ава — дня сожжения храма и разрушения Иерусалима.

В старой синагоге темно. На молящихся нет белых мантий, напоминающих крылья ангелов. Крылья сброшены, все тускло. Черное платье сливается с мрачным холодным залом. Бронзовые канделябры не зажжены. У каждого из молящихся в руках маленькая сальная свечка. В этот вечер нельзя зажигать света больше, чем необходимо для чтения молитв.

Тусклые огоньки отдельными группами блуждают по залу. Но все они спрятались глубоко внизу, почти на полу. Люди сидят не на скамейках, как обычно, а на опрокинутых молитвенных столиках. Молящиеся устроились на обломках священного порядка, на низвергнутом великолепии. Даже красивый занавес у скинии завета убран. Голо смотрит серая свинцовая дверь у стены. Никаких красочных пятен. Только старые следы от крови мучеников выделяются на черных стенах.

Как часто этот приплюснутый молитвенный дом казался Давиду крепостью, созданной, чтобы противостоять набегу врагов. Огромные черные каменные стены, толстые, мощные, как скалы, напоминающие собой стены цитадели, несколько узеньких окон вроде бойниц. Здесь будут защищаться, когда все уже будет потеряно, будут стрелять сквозь узкие окна из ружей. А если враг ворвется, то остается еще последнее убежище — возвышение посреди храма, на котором читают Тору. Оно окружено железной решеткой. Но сегодня Давид не решается предаться таким воинственным фантазиям. Молящиеся в отчаянии сидят на земле, никто не проявляет мужества.

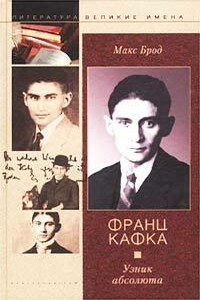

М.Брод, биограф и друг Франца Кафки, ярко и всеобъемлюще воссоздал трудный жизненный путь автора всемирно известных «Замка», «Процесса», «Америки». Комплексы нервного ребенка, завидовавшего своему отцу, мучительные раздумья о судьбе соотечественников на перекрестке еврейской, немецкой и славянской культур некогда могучей имперской Австрии, подробности частной жизни литературного гения, портреты кумиров и противников, связь размышлений литературного гения с теориями Фрейда – эти и многие другие подробности жизни и творчества Франца Кафки нашли отражение в многогранном труде Макса Брода.

В 1-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли её первые произведения — повесть «Облик дня», отразившая беспросветное существование трудящихся в буржуазной Польше и высокое мужество, проявляемое рабочими в борьбе против эксплуатации, и роман «Родина», рассказывающий историю жизни батрака Кржисяка, жизни, в которой всё подавлено борьбой с голодом и холодом, бесправным трудом на помещика.Содержание:Е. Усиевич. Ванда Василевская. (Критико-биографический очерк).Облик дня. (Повесть).Родина. (Роман).

В 7 том вошли два романа: «Неоконченный портрет» — о жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта и «Нюрнбергские призраки», рассказывающий о главарях фашистской Германии, пытающихся сохранить остатки партийного аппарата нацистов в первые месяцы капитуляции…

«Тысячи лет знаменитейшие, малоизвестные и совсем безымянные философы самых разных направлений и школ ломают свои мудрые головы над вечно влекущим вопросом: что есть на земле человек?Одни, добросовестно принимая это двуногое существо за вершину творения, обнаруживают в нем светочь разума, сосуд благородства, средоточие как мелких, будничных, повседневных, так и высших, возвышенных добродетелей, каких не встречается и не может встретиться в обездушенном, бездуховном царстве природы, и с таким утверждением можно было бы согласиться, если бы не оставалось несколько непонятным, из каких мутных источников проистекают бесчеловечные пытки, костры инквизиции, избиения невинных младенцев, истребления целых народов, городов и цивилизаций, ныне погребенных под зыбучими песками безводных пустынь или под запорошенными пеплом обломками собственных башен и стен…».

В чём причины нелюбви к Россиии западноевропейского этносообщества, включающего его продукты в Северной Америке, Австралии и пр? Причём неприятие это отнюдь не началось с СССР – но имеет тысячелетние корни. И дело конечно не в одном, обычном для любого этноса, национализме – к народам, например, Финляндии, Венгрии или прибалтийских государств отношение куда как более терпимое. Может быть дело в несносном (для иных) менталитете российских ( в основе русских) – но, допустим, индусы не столь категоричны.

Тяжкие испытания выпали на долю героев повести, но такой насыщенной грандиозными событиями жизни можно только позавидовать.Василий, родившийся в пригороде тихого Чернигова перед Первой мировой, знать не знал, что успеет и царя-батюшку повидать, и на «золотом троне» с батькой Махно посидеть. Никогда и в голову не могло ему прийти, что будет он по навету арестован как враг народа и член банды, терроризировавшей многострадальное мирное население. Будет осужден балаганным судом и поедет на многие годы «осваивать» колымские просторы.

В книгу русского поэта Павла Винтмана (1918–1942), жизнь которого оборвала война, вошли стихотворения, свидетельствующие о его активной гражданской позиции, мужественные и драматические, нередко преисполненные предчувствием гибели, а также письма с войны и воспоминания о поэте.

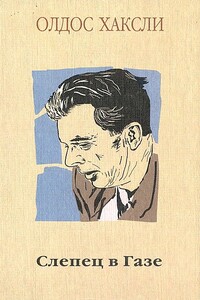

Роман, который многие критики называли и называют «главной книгой Олдоса Хаксли».Холодно, блистательно и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии тридцатых годов прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных порывов и духовных прозрений.Человек, не похожий на других, по мнению Хаксли, одинок и унижен, словно поверженный и ослепленный библейский герой Самсон, покорно вращающий мельничные жернова в филистимлянской Газе.Однако Самсону была дарована последняя победа, ценой которой стала его собственная жизнь.Рискнет ли новый «слепец в Газе» повторить его самоубийственный подвиг? И чем обернется его бунт?