Репрессивная толерантность - [7]

Если в области образования переломить нынешнюю тенденцию (по крайней мере, теоретически) по силам самим студентам и преподавателям, то систематический отказ от толерантности в отношении регрессивных и репрессивных мнений и движений возможен лишь в результате давления, охватывающего общество в целом, что равнозначно перевороту. Иными словами, это предполагает то, что по-прежнему остается предстоящей задачей — перелом общей тенденции. Однако такие действия, как сопротивление в конкретных ситуациях, бойкот, неучастие на уровне местных сообществ или даже малых групп, могут помочь тому, чтобы подготовить почву для него. Подрывной характер восстановления свободы особенно отчетливо проявляется в том измерении общественной жизни, где ложная толерантность и свободное предпринимательство наносят, пожалуй, наиболее серьёзный и трудно восстановимый ущерб, а именно в бизнесе и гласности. Вопреки настойчивым заверениям от имени представителей рабочего класса я утверждаю, что такие практики, как планируемое устаревание, столкновение между лидерами профсоюзов и менеджмента, односторонняя гласность не просто навязаны сверху лишенным власти рядовым членам профсоюзов, а принимаются ими — и потребителями в целом. Однако смешно говорить о возможном отказе от толерантности в отношении этих практик и идеологий, которые за ними стоят. Ибо они являются базисными для репрессивного общества изобилия, которое посредством их воспроизводит и защищает себя. Их устранение означало бы тотальную революцию, которой это общество так эффективно препятствует.

Обсуждать толерантность в таком обществе означает пересматривать вопрос о насилии и традиционное различение между насильственным и ненасильственным действием. Эта дискуссия не должна быть с самого начала затуманенной идеологиями, которые служат увековечению насилия. Даже в развитых центрах цивилизации насилие остаётся повседневным фактом — оно присутствует в полицейской практике, в тюрьмах и заведениях для душевнобольных, в борьбе против расовых меньшинств; оно практикуется представителями метрополий в отсталых странах. Это насилие, безусловно, порождает в ответ насилие. Но воздерживаться от насилия перед лицом намного превосходящего насилия — одно; отвергать же a priori насилие против насилия по этическим или психологическим основаниям (поскольку это может вызвать ответную вражду) — другое. Ненасилие обычно не только проповедуется, но и требуется от слабых — это скорее необходимость, чем добродетель, и к тому же обычно оно не наносит серьёзного вреда сильным. (Можно ли считать исключением Индию? Там получило широкое распространение пассивное сопротивление, которое подорвало, или угрожало подорвать, экономическую жизнь страны. Количество перешло в качество: в таком масштабе пассивное сопротивление перестаёт быть пассивным — а равно перестаёт быть ненасильственным. То же самое относится и к всеобщей забастовке.) Различение Робеспьера между террором свободы и террором деспотизма, и восхваление им первого по моральным мотивам представляет собой одно из наиболее убедительных недоразумений, даже если белый террор был более кровавым, чем красный террор. Сравнительная оценка в отношении числа жертв — проявление количественного подхода, который оправдывает необходимость насилия на протяжении истории. В историческом смысле здесь предстает различие между революционным и реакционным насилием, между насилием со стороны угнетённых и угнетателей. С этической точки зрения, обе формы насилия бесчеловечны и суть зло, но с каких это пор история совершается согласно этическим нормам? И начать применять их там, где угнетаемые восстают против угнетателей, неимущие против имущих, значит, способствовать реальному насилию, ослабляя протест против него. «Пора наконец понять: если бы насилие возникло сегодня, если бы эксплуатация и угнетение никогда бы не существовали на земле, возможно, демонстративное ненасилие могло бы умиротворить распри. Но коль скоро весь режим вплоть до ваших мыслей о ненасилии обусловлен тысячелетним угнетением, ваша пассивность ставит вас на сторону угнетателей»(9).

Само понятие ложной толерантности и различие между правильными и неправильными ограничениями толерантности, между прогрессивной и регрессивной индоктринацией, революционным и реакционным насилием требуют определения критериев их значимости. Эти нормы должны быть первичными по отношению к любым конституциональным и юридическим критериям, установленным и используемым в существующем обществе (например, «явная и актуальная опасность» и другие дефиниции гражданских прав и свобод), поскольку такие дефиниции сами предполагают нормы свободы и подавления, применимые или неприменимые в соответствующем обществе, — они суть конкретизации более общих понятий. Как и согласно каким нормам можно провести и верифицировать политическое различение между истинным и ложным, прогрессивным и регрессивным (ибо в данной области эти пары эквивалентны)? Сразу следует сказать, что, по моему мнению, на этот вопрос нельзя ответить, оставаясь в рамках оппозиции демократия-диктатура, ибо в последнем случае некий индивид или группа без какого-либо эффективного контроля снизу присваивают право принятия решений. Исторически даже в наиболее демократичных демократиях жизненно важные для общества в целом и окончательные решения принимались по закону или фактически одной или несколькими группами без реального контроля со стороны народа. Иронический вопрос «Кто воспитывает воспитателей (т.е. политических лидеров)?» также приложим и к демократии. Единственной подлинной альтернативой диктатуре и её отрицанием было бы общество, в котором «народ» состоял бы из автономных индивидов, освобождённых от репрессивных требований борьбы за существование в интересах господства, а значит — из людей, которые самостоятельно выбирают своё правительство и определяют свою жизнь. Такого общества пока не существует. Между тем этот вопрос нужно рассмотреть хотя бы абстрактно — отвлекаясь не от исторических возможностей, но от действительности преобладающих типов обществ.

Исследование современного состояния западной цивилизации, которая, благодаря технологическому прогрессу, сумела установить тотальный контроль над человеком во всех формах его жизнедеятельности.

Работа Герберта Маркузе "Разум и революция" принадлежит к числу наиболее значительных произведений западноевропейской философии XX века, вполне справедливо ее называют одним из программных произведений Франкфуртской школы. Для читателя, живущего в постсоветском культурно- географическом пространстве, будет чрезвычайно важно познакомиться с этой книгой, одной из главных тем которой является вопрос о возможностях идеологического оправдания тоталитарной организации общества и тех философских предпосылок, которые могут тому способствовать или препятствовать.

Вильгельм Райх (1897–1957) — австрийский и американский философ и психолог, неофрейдист, выступавший с критикой репрессивной морали и развивавший идеи «сексуальной революции». Герберт Маркузе (1898–1979) — немецкий и американский философ, социолог и культуролог. Маркузе наряду с Райхом был одним из главных идеологов «сексуальной революции», с которой он связывал надежды на освобождение человека из-под гнета репрессивной цивилизации. В книге приводятся основные работы В. Райха и Г. Маркузе, посвященные данной теме.

Герберт Маркузе — один из интереснейших философов XX столетия, автор книги «Эрос и цивилизация», опубликованной в 1955 г. — и ставшей, наряду с трудами Лсви-Стросса и Кон-Бендита. одной из «абсолютных» работ эпохи начала «сексуальной революции».Так сколько же истины в теории о «репрессивном» цивилизации, подавляющей человеческую личность при помощи подавления человеческой сексуальности?..Блистательно развились теории Маркузе впоследствии, в произведении «Одномерный человек», пожалуй, единственной «агрессивно-социологичной» его работе — жестком, точном и обдуманном исследовании «одномерности» не только современного общества, но и сознания человека, обществом этим контролируемого…http://fb2.traumlibrary.net.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

Людвиг Йозеф Иоганн фон Витгенштейн (1889—1951) — гениальный британский философ австрийского происхождения, ученик и друг Бертрана Рассела, осуществивший целых две революции в западной философии ХХ века — на основе его работ были созданы, во-первых, теория логического позитивизма, а во-вторых — теория британской лингвистической философии, более известная как «философия обыденного языка».

Испанский философ Хосе Ортега-н-Гассет (1883–1955) — один из самых прозорливых европейских мыслителей XX века; его идеи, при жизни недооцененные, с годами становятся все жизненнее и насущнее. Ортега-и-Гассет не навязывал мысли, а будил их; большая часть его философского наследия — это скорее художественные очерки, где философия растворена, как кислород, в воздухе и воде. Они обращены не к эрудитам, а к думающему человеку, и требуют от него не соглашаться, а спорить и думать. Темы — культура и одичание, земля и нация, самобытность и всеобщность и т. д. — не только не устарели с ростом стандартизации жизни, но стали лишь острее и болезненнее.

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

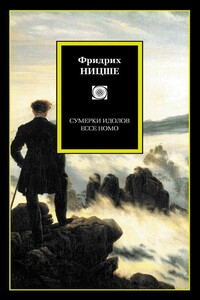

Фридрих Ницше — имя, в литературе и философии безусловно яркое и — столь же безусловно — спорное. Потому ли, что прежде всего неясно, к чему — к литературе или философии вообще — относится творческое наследие этого человека? Потому ли, что в общем-то до сих пор не вполне ясно, принадлежат ли работы Ницше перу гения, безумца — или ГЕНИАЛЬНОГО БЕЗУМЦА? Ясно одно — мысль Ницше, парадоксальная, резкая, своенравная, по-прежнему способна вызывать восторг — или острое раздражение. А это значит, что СТАРЕНИЮ ОНА НЕПОДВЛАСТНА…