Рафаэль Санти. Его жизнь и художественная деятельность - [4]

Последний в 1469 году посетил Урбино и жил в доме Джованни. В это время написал он портреты герцога Федериго и супруги его Баттисты Сфорца, которые хранятся теперь в галерее Флоренции.

Не мог также избегнуть Санти влияния Верроккьо, ученика Донателло, одного из первых и наиболее сильных пророков Возрождения, одного из основателей флорентийской школы.

Немногие из картин Джованни сохранились на месте, в Италии, и меньше всего их осталось в Урбино. Некоторые были испорчены или исчезли во время революционной борьбы, другие были присвоены иноземными завоевателями Италии, что указывает на ценность, которую им придавали.

В последние годы жизни отца Рафаэль уже сопровождал его в ближайшие города и монастыри, где Джованни имел заказы. Это дало Рафаэлю счастливую возможность не только увидеть много значительного в столь раннем возрасте, но и узнать богатые фантазией предания того времени, то на месте пребывания, то во время пути. Эти рассказы, как и вообще воображение итальянца той эпохи, были пронизаны образами чудного неба, природного изобилия, энергией свободы и душевной непосредственностью.

Религиозное чувство, доходившее до мистицизма и суеверия, придавало картинам, в особенности изображениям Святой Девы, особую прелесть кротости, мира, душевной ясности и чистоты. Картины эти, принадлежавшие кисти лучших мастеров, и были украшением монастырей и церквей, где работал Джованни. Еще совсем почти дитя, Рафаэль в родном своем городе уже был возле отца во время работ его в церквах Урбино и здесь учился и дышал атмосферой жизни неземной, исполненной часто особой мирной радости и тихого веселья.

В родном городе Джованни Санти имел свои мастерские на улице дель Монте, где исполнял постоянные заказы на картины и золочение рам для урбинских церквей. Последняя специальность соединялась тогда у мастеров с живописью, потому что долгое время было в обычае украшать картину золоченым фоном. Впрочем, известно, что в Средние века художники были обыкновенно люди очень разносторонние. Мы увидим впоследствии, какие разнообразные работы: художественные, архитектурные и декоративные – лежали на Рафаэле при папском дворе. Знаменитого Челлини, создавшего «Персея», звали «золотых дел мастером», и в самом деле он славился ювелирным искусством: бриллианты в его оправе не теряли, а еще выигрывали в блеске. Гениальный скульптор гордился этим искусством.

Мастерские и наследство отца, то есть дом и земля, давали возможность Джованни жить безбедно. Он был женат на дочери одного урбинского торговца; звали ее Маджиа, она была матерью Рафаэля.

От отца наследовал Рафаэль страсть к искусству, обожание красоты, стремление к совершенству и восприимчивость; от матери – душевную ясность и кротость мирного настроения, которыми дышат все его картины. Она приближалась характером и внешностью к тому типу Мадонны, которому служила кисть Джованни, и последний поэтому увековечил ее образ. На одной из стен во дворе дома Санти найдена была фреска, изображающая Святую Деву с младенцем на руках. Она сидит на скамье, устремив взор к развернутой перед ней книге и нежно прижав к груди спящего младенца. В этой группе столько жизни, что картину долгое время приписывали сыну вместо отца. Естественность в положении фигур и особенно удачный нежный профиль и тонкое выражение грусти – все говорит за то, что картина писалась с особенной любовью и что моделью Джованни служили молодая жена и ее первый сын.

Через некоторое время Маджиа покинула свет, оставив Рафаэля восьмилетним сиротой. Правда, вскоре Санти женился снова, но эта вторая жена не стала второй матерью для мальчика и вообще не отличалась таким же прекрасным, женственным характером, как Маджиа.

О первых пробах кисти Рафаэля при жизни отца не сохранилось достоверных известий. Многое приписывается ему устным и письменным преданием как раз в тех картинах Санти, которые разрушены, часто вместе с заключавшими их алтарями и стенами церквей.

Что касается учения Рафаэля, то предание говорит, между прочим, что он изучал в Урбино латинский язык под руководством известного Франческо Вентурини, первого составителя полной латинской грамматики и учителя великого Микеланджело. Если это так, то уже тогда Рафаэль должен был кое-что слышать об этом знаменитом титане искусства (хотя еще юноше), и рассказы учителя, конечно, возбуждали рвение впечатлительного мальчика.

Все слышанное и виденное в детстве оставляет неизгладимую печать. Тем сильнее это влияние отзывается в душе гениального ребенка. Двор герцога и замок, игры и празднества, роскошь красок неба и зелени, обширные виды окрестностей высоко стоящего города, мощный дух его властителя, бодрость и ясное настроение посещавших дом Санти гостей и художников – вот общая картина обстановки, влиявшей на Рафаэля. Хроника, оставленная Джованни, выдает его образование, знания, наблюдательность, душевные порывы и любовь к искусству. Но и мать, кроме характера, вносила свою долю в образование ребенка. В это время, когда формировалась индивидуальность человека Возрождения, женщина не была рабой, она вносила в дом свой личный вкус, взгляды и влияние. Она получала сама в доме родителей образование, часто такое же, как мужчина, а иногда даже более широкое. Сумма всех этих влияний составляет достояние, приобретенное Рафаэлем в отроческом возрасте.

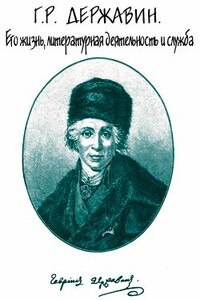

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы — профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

«Крылов не любил вспоминать о своей молодости и детстве. Мудрый старик сознавал, что только в баснях своих переживет он самого себя, своих сверстников и внуков. Он, в самом деле, как бы родился в сорок лет. В периоде полной своей славы он уже пережил своих сверстников, и не от кого было узнавать подробностей его юного возраста. Крылов не интересовался тем, что о нем пишут и говорят, оставлял без внимания присылаемый ему для просмотра собственные его биографии — русские и французские. На одной из них он написал карандашом: „Прочел.

Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но всё же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.