Пушкинский круг. Легенды и мифы - [3]

На очередной лицейской годовщине со стихами к товарищам обратился и Илличевский:

То, что это не обыкновенный поэтический троп, принятый на вооружение поэтами-однокашниками по лицею, говорит тот факт, что понятие «круг» в предложенном нами контексте мы встречаем не только в стихах лицеистов в пору их романтической юности. Вот цитата из письма лицеиста Федора Матюшкина Михаилу Яковлеву по случаю трагической смерти Пушкина. Еще совсем недавно, 19 октября 1836 года, он виделся с Пушкиным на очередной лицейской годовщине, затем отправился к месту своей службы и в январе 1837 года находился вдали от Петербурга, в Севастополе. «Пушкин убит, — пишет адмирал Матюшкин своему другу, — Яковлев, как ты это допустил — у какого подлеца поднялась на него рука! Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? Наш к р у г редеет…»

Понятно, что круг, упоминания о котором мы находим в стихах и письмах Пушкина и его друзей, имеет прямое отношение к очень конкретному кругу товарищей, друзей и соучеников поэта по лицею. Но ведь надо признать, что он и в самом деле, в силу возраста самого Пушкина, просто не мог быть в то время более широким. Разве что семья и очень близкие родственники могли тогда входить в это понятие. Но, как мы все хорошо знаем, подлинное значение родственных корней и кровных связей, как правило, получает достойную оценку в более позднем возрасте. В 1827 году, примирившись с отцом после долгой и мучительной размолвки, в одном из писем Пушкин написал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». В его поэзии чувство кровного родства будет сформулировано еще позже. Только в тридцатилетием возрасте в 1830-м году Пушкин написал:

В пользу того, что такая яркая и запоминающаяся поэтическая метафора не была результатом минутного искрометного творческого озарения, а стала итогом глубокого раздумья и долгого размышления, говорит не только приведенный нами прозаический отрывок из письма поэта, написанного за три года до появления стихотворения, но и еще один вариант второй строфы того же стихотворения, оставшийся в рукописи:

Но мы несколько отвлеклись. Напомним, что в 1811 году в Александровский царскосельский лицей приняли 30 учеников. Вскоре одного из них «за недостойное поведение» исключили. Таким образом, в круг, обозначенный в поэтическом сознании лицеистов, входило 29 человек. Это были лицеисты первого, или, как мы теперь говорим, пушкинского выпуска. Но уже в лицее круг стал заметно расширяться. В него вошли директора, преподаватели и воспитатели лицея, братья и сестры лицеистов, время от времени посещавшие лицей, гвардейские офицеры, квартировавшие в Царском Селе, и просто царскоселы и их петербургские гости, с которыми познакомились и сдружились лицеисты. Среди них были такие заметные фигуры XIX столетия, как Чаадаев и Карамзин.

Тот факт, что понятие «круг» появилось уже в раннем творчестве юного Пушкина, в контексте нашего повествования важен еще и потому, что он позволяет взглянуть на жизнь поэта в ее эволюции и, что самое главное, одновременно с появлением свидетельств о ней в городском фольклоре. Слухи, легенды, анекдоты о Пушкине следовали буквально по пятам за этим любимцем городского фольклора, а мифологизация его образа началась задолго до всеобщего признания его в качестве «солнца русской поэзии». Конечно, в арсенале городского фольклора есть легенды о Пушкине и его круге более позднего происхождения. Но, как правило, они рождались либо после появления с начала в научном, а потом в общем обороте новых фактов и свидетельств, по природе фольклора требовавших иной, чем ранее, интерпретации, либо в связи с открытием новых памятников поэту, появление которых провоцирует воспоминания и ассоциации.

В строгом научном пушкиноведении опыт последовательного изучения биографии поэта глазами его самого в сочетании со свидетельствами его современников существует уже давно. Достаточно напомнить о работе В. В. Вересаева «Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников» и двухтомнике В. В. Кунина «Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. Переписка. Воспоминания. Дневники». Право на подобную попытку имеет и фольклор. Тем более что фольклор можно рассматривать как параллель официальной истории.

Известно, что фольклор, как правило, возникает там, где официальная информация либо отсутствует, либо грешит недосказанностью, а то и откровенной ложью. Неудовлетворенность такой информацией в сочетании с острым интересом к объекту фольклора и порождает легенды и мифы. А уж интерес в народе к своему поэту был и остается настолько велик, что количество фольклора о нем, как оказалось, может сравниться разве что с мифологией о великом основателе Петербурга Петре I.

В новой книге Наума Синдаловского рассказано более чем о восьмидесяти садах и садиках, парках и скверах, бульварах и аллеях Северной столицы и ее пригородов. На самом деле их гораздо больше, но мы были вынуждены ограничиться заявленной темой и рассказали только о тех из них, которых не обошел своим вниманием петербургский городской фольклор. Вас ждут увлекательные, полные тайн и загадок истории. Книга написана легко и читается на одном дыхании, впрочем, как и все предыдущие книги автора.

Новая книга знатока петербургского городского фольклора Наума Синдаловского не похожа на другие труды автора. Она, помимо легенд и анекдотов, касающихся тех или иных персонажей, содержит попытку осмысления исторического процесса, истоков антисемитизма, российского и не только, места еврейской нации в жизни нашей страны.Автор сумел очень деликатно, тактично и взвешенно подойти к излагаемому материалу. Книга получилась, с одной стороны, увлекательной, а с другой – познавательной и подталкивающей к размышлениям об истории страны, о судьбах людей в разные эпохи, о непреходящих человеческих ценностях.Автор предстает перед нами, читателями, с неизвестной доселе стороны.

В отличие от официальной историографии фольклор не претендует на истину в последней инстанции. Он ни на чем не настаивает, ни к чему не призывает и ничему не противоречит. Он лишь оттеняет реальные исторические факты, делает их более яркими и выразительными. И что особенно важно, более запоминающимися…Перед вами новая книга непревзойденного знатока петербургского фольклора Наума Александровича Синдаловского, она написана легко и читается на одном дыхании, впрочем, как и все предыдущие книги автора.

Наум Александрович Синдаловский — исследователь петербургского городского фольклора. В книгу включены публикации автора в журнале «Нева» за 2008–2017 гг.

Новая книга Наума Синдаловского продолжает его исследования петербургского фольклора. Однако прежде, чем приступить собственно к фольклору с финско-шведским акцентом, автор рассказывает об истории Ингерманландии, на территории которой был основан Петербург. Прослеживая глубинные связи издревле живших рядом славян, финнов, ижорцев и шведов, автор показывает, как многие ставшие нам близкими легенды, мифы, пословицы и поговорки своими корнями уходят в языки коренных народов Приневской низменности. Книга хорошо иллюстрирована и предназначена для широкого круга читателей.

Фольклор, в отличие от официальной историографии, неподвластен «идеологическим заказам». Он свободно существует по собственным таинственным законам, избирательно закрепляя в народной памяти самые разные по масштабу и значению события.В предлагаемой книге Н. А. Синдаловский скрупулезно собрал предания и легенды, рожденные в Санкт-Петербурге со дня его возникновения и по сию пору.В совокупности все это не только чрезвычайно любопытно и занимательно. Рассказанное автором позволяет ярче представить образ жизни и психологию наших предшественников, помогает понять их фантазии, страхи, заботы, помогает постичь механизм возникновения мифов и формирования массового сознания в мире без телевидения.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

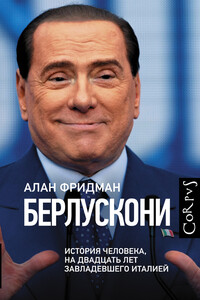

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.