Психопатология в русской литературе - [2]

Что касается Достоевского, Гоголя, Гаршина, то здесь диагноз психического заболевания не вызывает сомнений, остается только решить вопрос в рамках какой нозологии их рассматривать.

Психиатры спорят о форме эпилепсии Достоевского и были ли судорожные пароксизмы у него проявлением эпилепсии. Некоторые утверждают, что никакой эпилепсии у Достоевского не было вообще. В отношении болезни Гоголя также существуют различные суждения, одни говорят, что Гоголь был болен шизофренией, другие относят его болезнь к циклофрении, третьи – называют инволюционный психоз.

У Гаршина тоже диагноз варьирует от циркулярного до шизо-аффективного психоза.

При анализе психопатологической картины, имевшей место у названных писателей я, ни в коей мере, не пытался найти истину, я только сопоставил различные мнения, а вывод пусть делает сам читатель.

Очень трудная задача была дать психопатологический анализ личности Лермонтова и Маяковского.

Ни тот, ни другой поэт не страдали психическими заболеваниями, но имели значительные личностные отклонения от нормы.

А что такое психическая норма? Ю. А. Александровский пишет: «Говорить о какой-то четкой психической норме, свойственной некоему среднему человеку, очень сложно, и, вероятно, невозможно…, здоровым принято считать человека, у которого гармонично развиваются потенциальные физические и творческие силы, делающие его зрелым, работоспособным и активным членом общества». Если счесть средней нормой не усредненную, а умственно и творчески развитую личность, то так называемая «нормальность» – не что, иное, как легкая форма слабоумия.

Сколько в окружающем нас мире видим мы чудаковатых, странных людей, манерно-вычурных оригиналов, взбалмошных, «полоумных», «шизанутых». Это не потенциальные пациенты психиатрических больниц, но они проявляют несомненную склонность к аффективной неустойчивости и истероидному поведению. Иметь дело с такими людьми тяжело, но без них мир был бы бесцветно-ординарен. Они не дают нам соскучиться. Безумства и чудачества гениальных людей бесчисленное количество раз описаны в литературе.

Я не буду подробно останавливаться на родственных связях между гениальностью и безумием. Можно обратиться к трудам Ч. Ломброзо и его последователей, но вспомним, что еще Платон называл творчество «бредом, даруемым нам богами».

Что же, из того, что Чехов пытался шляпой ловить солнечный луч и надеть себе его на голову вместе со шляпой, или, что Толстой разговаривал с ящерицами, или Лесков, прислушивался к звуку падающей на фарфор ваты, как описывает это М. Горький, считать их безумными?

Профессор М. Е. Бурно пишет: «Не разлюбим тех кого полюбили, если узнаем подробно их душевный склад, потому, что любой не слабоумный не разрушившийся личностно человек бездонен – неповторим, таинственно сложен своей душевной духовной особенностью под знаком какого-то характера».

Почему мой выбор врача-психиатра пал на исследование психопатологии писателей и поэтов?

Э. Кречмер пишет, что «в исследованиях гениальности предпочтение всегда отдается поэтам и вообще литературно-продуктивным людям, а это объясняется не их духовным превосходством над другими группами творцов, а очевидным специфическим богатством, сохраняющихся во времени оригинальных психологических документов, дающих нам в руки прямые и косвенные самовыражения поэта, у которого манера письма намного более субъективно связана с личностью автора, чем у ученого, и намного легче трактуема, чем выразительные средства художника или музыканта».

Еще раньше Э. Кречмера эту же мысль высказал известный русский психиатр, приват-доцент Казанского университета Б. И. Воротынский в публичной лекции 31 июля 1898 года, читанной в г. Тобольске: «…существует мнение, что выдающиеся мыслители, великие писатели и художники нередко изучают свои собственные страсти и недостатки, чтобы затем рельефнее их изобразить, ярче представить в своих произведениях».

А. П. Чехов по этому же поводу очень образно и ярко заметил: «Настоящий писатель – это то же, что древний пророк – он видит яснее, чем обычные люди».

А как же быть психиатру?

С одной стороны чрезвычайно интимные, иногда неприглядно-темные стороны жизни гения, обнародовав которые можно стать клятвопреступником, нарушившим клятву Гиппократа о врачебной тайне, с другой стороны клинико-психопатологический анализ жизни и творчества гениев не может быть изолирован в торичеллевой пустоте, не может явиться предметом потребления, по выражению провизоров – pro me.

Диагностика психического заболевания при манифестных проявлениях болезни как будто не трудна – «чокнутый», «шизик», «крыша едет» – все эти банально-вульгарные обозначения краевой или ярко выраженной психической патологии заставляют думать, что любой человек может отделить психическую патологию от нормы.

Но это только на первый взгляд.

Истина же состоит в том, что определить диагноз психического заболевания дело, по меньшей мере, многотрудное, а чаще и скорбное, иногда налагающее несмываемую печать на дальнейшую жизнь и судьбу пациента. Здесь все важно – детство, привычки, поведение, сексуальная жизнь, отношение к близким, трудоспособность, армейская служба, вредные привычки и т. д. Так по «камушкам», да по «кирпичикам» собирает психиатр и фундамент, и все надстройки психиатрического диагноза.

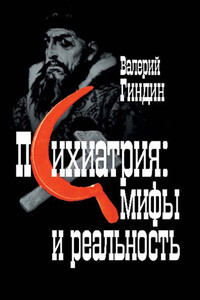

Эта книга посвящена развенчанию некоторых мифов, сложившихся на рубеже XX и XXI веков о психиатрии и психиатрах.Начиная с 90-х годов прошлого века, на психиатрию был навешен ярлык «карательной», а психиатры предстали перед обществом в чудовищном облике нацистского врача доктора Менгеле. Корни этого мифотворчества уходят в диссидентское движение прошлого века. Автор подробным образом анализирует историю диссидентского движения в России, методы борьбы властей с инакомыслием, рисует обобщенный психологический и психопатологический портрет советского диссидента, а также дает анализ психиатрических мифов.

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».