Протяжение точки - [19]

Наш путник ощутил себя внезапно объевшимся чужим лекарством.

У Карамзина достает выдержки, чтобы посмеяться над собой. Шутя, он присягает физиогномике Лафатера, его же метоскопии, науке, читающей прошлое и будущее человека по морщинам на его лбу, и подоскопии (неужели от «пода», «подошвы»?), дисциплине, различающей характер человека по рисунку его ступни.

Минуту спустя он уже посмеивается над Лафатером.

Николай Михайлович умеет улыбаться. Вторая половина его морщин (первая от «всевидения») происходит от постоянной — постоянно скрываемой — улыбки.

Вообще он азиат, и фамилия у него татарская, и пришел он не из Москвы, а с Волги, еще неизвестно с какого берега; с чего я взял, что глаза у него с прищуром, может, он просто волжским образом раскос?

Более всего ему досадно от той простой мысли, что сей гравированный эдем не переносим в его родную Азию. Да есть ли надобность в таком переносе? Собственно, и желания такого переноса у Николая Карамзина с этого момента особо не наблюдается.

Нет, это не досада.

Одновременно горечь и вместе с ней странную свободу ощутил путешественник. Свободу от ненужного, надуманного задания. Какой такой размер он надеялся здесь различить, чтобы этим размером рассчитать, к примеру, его ничем не измеримую Москву? Размеренная наука бытия возможна лишь в этих тесных пределах, где края гор вырезаны дамскими ножницами, украшены бахромой и ватным мхом; дома встают как коробки из-под дорогих сластей, а сладкого он не любит. Все это чужое, и чем оно лучше для Гельвеции, тем хуже для Маросейки и Чистых прудов, которые еще вчера именовались Погаными. Нет, до нас этого не донести, это непереносимо.

Тут надо заметить, что вслед за Карамзиным (на сто лет вперед разочарованным) сюда потянулись в паломничество его духовные дети, русские писатели — за той же целью: коснуться идеала. И с тем же результатом: потерей оного.

Они так писали свои книги, вкладывая в них собственные надежды и разочарования. Достоевский выводит отсюда князя Мышкина, Толстой — Пьера Безухова. Оба награждают своих героев — ключевых, главнейших героев русской литературы — ажурными помещениями души и одновременно сюжетами невмещения их душевного «пространства» в русскую «плоскость». Они наделили их неспособностью к трансляции здешнего, в порошках распределяемого счастья, в отверстые раны Московии.

Каждый из русских авторов, а перебывало их тут множество, рано или поздно испытывал те же чувства: досады и непременно странной свободы; горького разочарования и вместе такого же горького (русского?) вдохновения. Вдохновения от противного.

Лафатер спросил его: сочиняют ли московиты стихи?

— Молитвы, — отвечал Карамзин.

Это можно расценить как пророчество. Он, похоже, уже начинает искать новый модуль для русского слова. Мера духовного содержания должна быть в нем существенно выше, нежели у немецкого.

Он начинает искать новое московское слово.

XV

Обещания другу Ленцу педантично выполняются. Русский путешественник осматривает место, где великая река Рейн падает с высокой ступени вниз, образуя знаменитый водопад (не Рейхенбахский).

Вид Рейнского водопада поражает Карамзина тем, насколько верх воды отличен от низа. Хоть он был о том предупрежден, но все же разность двух вод оказалась удивительна. Сверху тихий поток, бегущий по зеленой главе горы почти незаметно, вниз опадая, превращается в водяную стену, чудную тем, что она одновременно как будто недвижна, но на деле страшно подвижна; сейчас стоит и падает.

Сверху к тихому Рейну путник подошел пешком; снизу к чудному, странному Рейну он приплыл на лодке, которую качало и бросало по бурным волнам. Внизу можно пройти под рекой, в галерее, образованной самой природой (только пол в ней настелен деревянный), и наблюдать водную стену изнутри, на просвет, изумляясь метаморфозам пространства.

Возле воды живет иное пространство, потому что сама она не пространство, но время.

Карамзин покидает всеми хоженные тропы, расстается (дружески!) с Лафатером и его торной дорогой здравого смысла и сворачивает в сторону: стремится идти (словом) без дорог.

Альпы открылись ему в первозданной дикости; явился обещанный Ленцем Триммербах — водный поток, пробивший гору, воплощение воли к свободе.

А вот и Рейхенбах, столь грозный и звучный, что постигается уже не зрением, но скорее слухом: этот водопад прячется от глаз в облаках и вихрях водной пыли. Он постигается иным, возвышенным чувством, словно этот водопад представляет самого Бога [16].

Путник, сраженный его величием, опускается в молитве на мокрую траву, правда, ненадолго: откуда-то с изнанки сознания Карамзину является боязнь простуды: водопад Рейхенбах в минуту промочил его насквозь.

Ему открывается прекраснейший из альпийских ледников, Розенлавинглетчер, который, казалось, содержит в своей многозначительной неподвижности все состояния воды (как в предлинном своем названии половину букв алфавита).

Да, так оно и было: все этажи воды прошел Карамзин, поднявшись сюда, в недоступные, божественные Альпы — море, река, горный ручей, водопад, ледник на вершине. Виды и состояния столь разные, что как будто пребывают в разных мирах, собранные вместе одним лишь усилием ума. Но стоило, да, стоило совершить это усилие, наблюдать все формы вод (времен). И далее — сделав еще один шаг вверх, уже в самое небо, представить высший из всех, невидимый «слой времени» — небо. Оттуда, сверху, начинается обратный ток времени. Небо, невидимо

Очерк о путешествии архитектора к центру сборки романа «Война и мир». Автор в самом начале вычерчивает упорядоченный смысл толстовской эпопеи — и едет за подтверждением в имение писателя. Но вместо порядка находит хаос: усадьбу без наследного дома. И весь роман предстает «фокусом», одним мигом, вместившим всю историю семьи, «воцелением времени», центровым зданием, построенным на месте утраченного дома.

Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны.

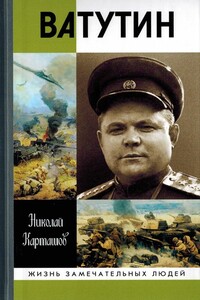

Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин по праву принадлежит к числу самых талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Он внёс огромный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окружения и разгрома крупных группировок противника, осуществления быстрого и решительного манёвра войсками, действий подвижных групп фронта и армии, организации устойчивой и активной обороны. Его имя неразрывно связано с победами Красной армии под Сталинградом и на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева..

В первой части книги «Дедюхино» рассказывается о жителях Никольщины, одного из районов исчезнувшего в середине XX века рабочего поселка. Адресована широкому кругу читателей.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.