Профили - [54]

Можно было подумать, что он детский доктор, а не художественный критик. Я его спрашивал, конечно, не о росте. Это было бесспорно и самоочевидно. Это было нечто для простого констатирования. Это был факт. Я же думал, что он уже знает о чем-то «под фактами». Он не знал. Надо было ждать и следить за Чехониным.

Он подымался скачками, как ртуть под внезапным огнем. Война прядала вверх и вниз, вверх и вниз, фронты набегали и откатывались и опять наседали, и точно детонациями от их канонад и потрясений взрывались в Чехонине нетронутые залежи мастерства. Годы войны были для него решающими. Это были его годы. В это именно время он стал быть. Он сделался Чехониным. Была явная хронологическая связь между его расцветом и войной. Но только ли хронологическая? – В такие эпохи не бывает внешней причинности. Между временем и искусством должны протянуться внутренние, подземные каналы, чтобы искусство могло жить. Наверху сообщение и питание прервано. Там искусство истощается и замирает. Мы помним, как оцепенела русская художественная жизнь, когда началась война: не было выставок, закрылись журналы, не работали художники, – и как совсем замерла она в параличе, когда прокатилась Октябрьская революция. С ней вскипели, запузырились, закишели только футуристы. Но у них для этого был закон достаточного основания. А у Чехонина? – В 1918, 1919 годах он был таким же исключением, каким был в 1914-м и 1915-м. Все остановилось в его кругу, а он рос, – там молчали, иногда бормотали, а он был, как никогда, красноречив. Он не просто совпал с войной и с революцией по времени, как могут на одном отрезке хронологической плоскости протянуться два параллельных, несоприкасающихся, равнодушных друг к другу явления, – в природе войны было, очевидно, нечто, что прямым путем перелилось в революцию и что составляло становой хребет чехонинского искусства, сочленяло все его части в течение двух десятилетий работы, между 1902 и 1923 годами.

4

Что это было? – Это было нечто настолько редкое в живом кругу чувств, волнующих современного художника, что, не будь послеоктябрьского периода в чехонинском искусстве, открыто, программно, страстно бросавшем свои лозунги, – можно было бы направить характеристику в любую сторону, но только не в эту. Искусство всходит на страсти. Художников, увлекавшихся ампирной классикой, было у нас необычайно много. Классицизм давно стал общим местом. Целых два поколения толпилось здесь с 1900 года. Они были так цепки и довольствовались столь малым, что на самых лысых местах, где ничто не прививалось, это пушилось какими-то ростками и мшисто затягивалось. Выросло громадное племя декораторов, прикладников, графиков, от Бенуа до молодого Нарбута, – и Чехонин был в их числе. До лейпцигской выставки, до военных лет, он казался таким же, как они, – он отличался от них какими-то пятнышками, крапинками, полосками, может быть очень важными и тонкими, но с общей, родовой точки зрения мало заметными и совсем несущественными. – Это был утенок среди утят.

Но он оказался гадким утенком. Перелом, начавшийся в нем в период войны и с такой неистовостью прорвавшийся после революции, обнаружил, что между его классикой и классикой его друзей и учителей есть разница двух пород, двух кровей, двух жизнечувствии. Классицизм Бенуа и всей его плеяды был мечтательным, мирным, воспоминательным, пассивным. Чехонин же вдруг вырвался из этого круга. Его классицизм стал жарким, боевым, мужественным. Для них это было, прежде всего, то, чего уже нет, что не вернется никогда, о чем можно вести лишь беседу, занятную или даже взволнованную. Для него это было то, что есть, что должно быть, – чем пахнет и опьяняет современность. Они чувствовали, в конечном счете, все же свое превосходство над тем временем и любили его двоедушной любовью внуков к знаменитой в фамильных преданиях старинной прабабушке. Он же вообще не знал никакого «того времени», – для него это было «сейчас», оно должно было быть в действительности и расти под ним, над ним, вместе с ним. Для них это было эстетическим воспоминанием – для него эстетикой жизни. Поэтому Бенуа был ироником, Сомов – циником, Добужинский – сентименталистом, Нарбут – архивником. Чехонин был трибуном! Бенуа не уставал щурить глаза и подмигивать нам на милую смехоту старины, Сомов – любовно издеваться над ней, Добужинский – томно вздыхать, а Нарбут – усердно, по-детски, насупившись, калькировать китайские тени, цветные картинки и канцелярские росчерки.

Чехонин гудел в свои ампирные формы, как в боевые трубы. Он трубил сбор. Он звал героев. Он пророчил победы. Он славил великую силу власти. Он был мастер ампира в подлинном, исконном, единственном значении слова. Здесь горело чувство, утраченное, казалось, в искусстве давно и невозвратно, начисто выветренное анархическим и демократическим столетием. Это поднимался пафос государственности, пафос поклонения тому монолиту сцепленных, сплавленных, тугим снарядом в одну цель брошенных миллионов гражданских воль, который определил когда-то тяжкую поступь Рима и легчайшую стремительность Франции. Идол, с которого не уставали сдергивать его рваные завесы столько поколений социологов и философов, которого клеймили антихристом и дьявольским порождением все радикальные мистики и все раскольники господствующих церквей, которого вяло защищала и которому вяло кадила расслабленная каста официальных правителей и служителей, – вдруг ожил, выпрямился, налился, сдвинул брови и загремел боевым перуном. Чехонин звенел его эхом один – больше никто. Это был инстинктивный бросок, слепой, не разбирающийся, не рассчитанный, не проверенный; это был бросок в неизвестность, – но бросок к будущему. Чехонин выиграл. Сквозь упадочную императорскую войну он пронесся в новую государственность революции. Его товарищи остались на том берегу. За XIX век они переступить не могли. Война была для них сумасшедшим финалом родного столетия; дальше виднелся конец и кровавая пустота. Хуже всех было таким художникам, как Бенуа, перед которым задребезжала осколками великая и любимая культура прошлого. Он проклял войну, закрыл лицо руками, отвернулся, замолк, отказался что-либо понять и принять. Добужинский как-то по-женски затосковал и захлопотал одновременно; он словно бы осенился человеколюбивым знаком красного креста, – в его искусство музой вошла сестра милосердия: он ездил, зарисовывал, свидетельствовал о событиях, будил жалость. Легче всего сначала было Нарбуту: он играл в солдатики, как раньше играл в теневые картинки; Нарбут старательно вычерчивал и раскрашивал «Взятие Львова» и «Взятие Эрзерума», «Кузьму Крючкова», «Польского легионера», «Бомбардировку Дарданелл», «Вторжение русских войск в Восточную Пруссию», «Выступление Италии» и «Крест над Святой Софией», – и это была не лирика, не публицистика, не философия, это были длинные ряды оловянных фигурок, очень новеньких, очень ярких, очень щегольских, очень воинственных – и очень кукольных. Но революция расплавила их в комочки олова, – и он загрустил, как смертельно обиженный ребенок, – потом пытался помириться с обидчиком, – не помирился, – умер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Лиственница» – первая публикация стихов Керима Волковыского в России.В книгу вошли стихи разных лет, переводы из Федерико Гарсиа Лорки и эссе «Мальчик из Перми», в котором автор рассказывает о встрече с Беллой Ахмадулиной полвека назад.

Друзья отвезли рассказчика в Нормандию, в старинный город Онфлер, в гости к поэту и прозаику Грегуару Бренену, которого в Нормандии все зовут «Воробей» — по заглавию автобиографического романа.

Литературный портрет знаменитого норвежского писателя Юхана Боргена с точки зрения советского писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

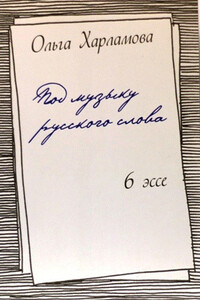

Эта книга о творческой личности, ее предназначении, ответственности за свою одаренность, о признании и забвении. Герои первых пяти эссе — знаковые фигуры своего времени, деятели отечественной истории и культуры, известные литераторы. Писатели и поэты оживут на страницах, заговорят с читателем собственным голосом, и сами расскажут о себе в контексте автора.В шестом, заключительном эссе-фэнтези, Ольга Харламова представила свою лирику, приглашая читателя взглянуть на всю Землю, как на территорию любви.