Приключение Шекспира - [3]

— Виллиам! — сказала она наконец, — хорошо ли была принята ваша трагедия сегодня?

— Сударыня! — отвечал поэт, — в это мгновение я счастлив и сознаюсь, что в мечтах моих о славе никогда не испытывал и двадцатой доли того блаженства, какое испытываю теперь…

Новый трепет пробежал по членам незнакомки при этом неожиданном признании; быстро поднесла она руку ко лбу, как будто бы палящий жар охватил его внезапно; сердце ее билось так сильно, что сквозь дымку можно было считать его биение. Однако она скоро оправилась.

— Все то, что случилось с вами со вчерашнего дня, должно вам казаться странным, Виллиам, — сказала она голосом, в котором заметно было желание казаться равнодушною. — Послушайте, — прибавила она, — я хотела вас видеть еще сегодня для того, чтобы вдоволь насмотреться и наслушаться вас. Правда, я могла бы сделать это и в другом месте, но я не хочу этого: тогда наслаждение было бы неполно.

За этим последовало минутное молчание. Стыдясь своего признания, она хотела встать, но Виллиам, обвив руками стан ее, удержал на месте; потом, схвативши ее руку, которой отнять она не имела силы, он осыпал ее поцелуями. Несколько мгновений спустя он был уже на коленях перед нею. Не столь строгая, как вчера, она с восторгом смотрела ему в лице, нежными пальчиками своими играя волосами поэта.

— Скажите мне, мистрис, вскричал он в исступлении восторга, — может ли торжество театра или рукоплескания вельмож и толпы сравниться с моим настоящим блаженством? С вами — все непорочность, все наслаждение; нет ни тени беспокойства…

— Беспокойства? — прибавил он потом. — Оно есть однако в этой таинственности нашего свидания… Неужли никогда не откроете вы вашего лица бедному Шекспиру, предавшемуся вам со всею простотою души, со всею девственностию любви своей?

Судорожное, едва заметное движение пробежало по лицу молодой женщины.

— Так ты любишь меня, Виллиам? — спросила она со смущением.

— Вы трепещете, мистрис?

И Шекспир снова взял ее руку, прижимая ее то к сердцу, то к устам.

— Бедняжка! — повторила она. — Так ты очень любишь меня?

— Неужли без этого я пришел бы нынче сюда, мистрис. Ради Бога Всемогущего — одно только слово: вы — любите ли вы меня?

Она тихо склонилась ему на грудь, потом начала что-то говорить ему на ухо. Кажется, что ничего грозного не заключалось в словах ее. Тихо прижимая возлюбленную к своему сердцу, Виллиам блаженствовал… Сколько страстных признаний сорвалось с уст его в эти мгновения…

Пробила полночь — звук часов извлек любовников из упоения.

— Полночь! — вскричала молодая женщина. — Синьор поэт, я должна вас оставить!

— Уже? Так рано? — сказал Виллиам печально.

— Да, и с этой минуты — навсегда!

— Навсегда?.. — повторил испуганный Виллиам.

— Так должно, мой бедный Шекспир, так должно. Впрочем, не общий ли это закон?.. На земле нет ничего прочного, ничего, кроме ваших творений. Я любила вас прежде, нежели увидела здесь, я увидела вас здесь и призналась в том, что известно только Богу да мне. Повторяю тебе, Виллиам, я страстно люблю тебя, и между тем не должна больше видеть тебя: мы должны расстаться навеки…

— В эти мгновения, когда вечность готова предстать преступнику, приговоренному к смерти, служитель алтарей в утешение открывает ему образ божества; в минуту нашей вечной разлуки, вы, божество мое, откройте лице ваше, дабы память о вас вдвойне осталась в душе моей.

— Виллиам!.. Это невозможно!..

Тогда отворилась дверь павильона, молодая незнакомка бросилась в нее и вскоре исчезла в аллеях сада. Еще уходя, она шептала ему:

— Виллиам! Милый Виллиам! Прости навеки!..

— Прости, прости! — шептал Виллиам, задыхаясь, и как будто бы усилие это было свыше сил его, или как будто бы жизнь излетала из уст вместе с роковыми словами разлуки, — он упал на землю.

Очарование любви воспламенило порывы вдохновения его; безнадежная любовь потушила их совершенно.

На другое утро Шекспир очутился дома. Он был совершенно покоен; мысли его были так свежи, воспоминания так туманны, что он начинал сомневаться: не было ли вчерашнее приключение одним из этих снов, которые уносят человека в небо.

И так один час в Виндзорском саду оставил по себе целые годы страсти. И какой час?.. Он поцеловал белую ручку, открывался в безумной любви, уверяя себя, что страстно любит незнакомую женщину.

Спустя несколько времени после этого приключения, в один холодный мартовский вечер, Шекспир сидел с опущенными к земле очами, склонившись головою на руки, как будто желая тем облегчить тягость необъятного вдохновения, кипевшего в его мозгу, и творил действующих лиц одной из этих дивных трагедии, которые переносят вас мгновенно от страсти к страсти, из страны в страну, из века в век.

Он думал, думал — и поэзия облекала дивными словами мысль его; великий человек писал то, чего не могли нагладить следы двадцати поколений.

Но даже и в минуту этого вдохновения, этого воспроизведения дивных творений своих, Виллиам переходил мгновенно от жизни к небытию, как будто бы сила воли замирала в груди его, как будто бы поэзия покидала его душу. Подобно отверженному ангелу, он падает на землю.

В эти мучительные мгновения невыразимой тоски, он с негодованием бросал бумагу и свои сочинения, ходил по комнате, восклицая:

В романе немецкого писателя Жан-Поля Рихтера (1763–1825), написанного с причудливым юмором и неистощимым воображением, проникнутым сочувствием к обездоленным, создана выразительная картина жизни феодальной Германии конца XVIII века.

Издание является первым полным переводом на русский язык известного эстетического произведения немецкого писателя конца XVIII — начала XIX в. Жан-Поля. Наиболее ценные и яркие страницы книги посвящены проблемам комического, юмора, иронии. Изложение Жан-Поля, далекое от абстрактности теоретических трактатов, использует блестящую и крайне своеобразную литературную технику, присущую всем художественным произведениям писателя.Для специалистов-эстетиков, литературоведов, а также читателей, интересующихся историей культуры.

«Ангел последней минуты, которого мы так ошибочно называем смертью, есть самый нужный и самый лучший из ангелов. При виде полей брани, обагренных кровью и слезами… ангел последней минуты чувствует себя глубоко тронутым, и его глаза орошаются слезами: «Ах, — говорит он, — я хотел бы умереть хоть раз смертью человеческою…».

Жан-Поль Рихтер (1763–1825), современник И. В. Гёте и признанный классик немецкой литературы, заново открытый в XX веке, рассматривал «Грубиянские годы» «как свое лучшее сочинение, в котором, собственно, и живет: там, мол, для него всё сокровенно и комфортно, как дружественная комната, уютная софа и хорошо знакомое радостное сообщество». Жан-Поль говорил, что персонажи романа, братья-близнецы Вальт и Вульт, – «не что иное, как две противостоящие друг другу, но все же родственные персоны, из соединения коих и состоит он». Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя). По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму.

Жан-Поль Рихтер (1763–1825), современник И. В. Гёте и признанный классик немецкой литературы, заново открытый в XX веке, рассматривал «Грубиянские годы» «как свое лучшее сочинение, в котором, собственно, и живет: там, мол, для него всё сокровенно и комфортно, как дружественная комната, уютная софа и хорошо знакомое радостное сообщество». Жан-Поль говорил, что персонажи романа, братья-близнецы Вальт и Вульт, – «не что иное, как две противостоящие друг другу, но все же родственные персоны, из соединения коих и состоит он». Жан-Поль влиял и продолжает влиять на творчество современных немецкоязычных писателей (например, Арно Шмидта, который многому научился у него, Райнхарда Йиргля, швейцарца Петера Бикселя). По мнению Женевьевы Эспань, специалиста по творчеству Жан-Поля, этого писателя нельзя отнести ни к одному из господствующих направлений того времени: ни к позднему Просвещению, ни к Веймарской классике, ни к романтизму.

Настоящая книга является переводом воспоминаний знаменитой женщины-воительницы наполеоновской армии Терезы Фигёр, известной также как драгун Сан-Жен, в которых показана драматическая история Франции времен Великой французской революции, Консульства, Империи и Реставрации. Тереза Фигёр участвовала во многих походах, была ранена, не раз попадала в плен. Она была лично знакома с Наполеоном и со многими его соратниками.Воспоминания Терезы Фигёр были опубликованы во Франции в 1842 году. На русском языке они до этого не издавались.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.

Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

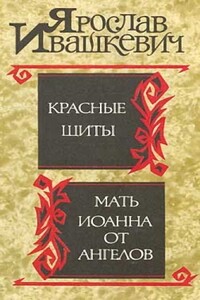

В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.