Прелесть пыли - [2]

Этому настроению отчужденности, внутренней обособленности созвучны скупые, немногословные описания природы, хотя она и несет на себе большую смысловую нагрузку. Природа наделена такой же несчастной и горькой судьбой, как и человек: «… ощетинившийся терновник, ежевика и можжевельник устремляют ввысь свой пронзительный крик, заливая отчаянием вершины голых гор…».

С горьким юмором пишет Калеб о чувстве превосходства, которое неизменно отличает его персонажей. Горд собой не только дед Мартин, считающий себя первым человеком на селе и вышагивающий, «словно петух в золотом оперении» («Дед Мартин»), но и Йосо, отец Перушины, отправляющий своего сына в люди и купивший ему, видимо, первый раз в жизни новую одежду — «чтоб дите было не хуже людей» — и многократно с гордостью повторяющий это утверждение, питающее его гордость. Рванье, которое он носит, очень мало его заботит, он и мысли не допускает, что оно может уронить его в глазах людей. Преисполнен гордости и маленький Перушина, который в восторге от своей новой, купленной заглазно одежды, хотя штаны коротки, а шапка налезает на уши.

В персонажах Калеба неизбывно живет стремление к лучшему, стремление ощутить себя человеком, дать пищу своей гордости и человеческому достоинству. Столкновение этих высоких устремлении с убогой жизнью, лишенной всяких возможностей даже для иллюзорного их осуществления, жизнью, которая каждый раз отбрасывает человека на прежние рубежи, рождает глубокий трагизм ситуаций, выражаемый автором органично и эмоционально сдержанно. Утверждение себя в собственных глазах являлось своеобразной самозащитой персонажей Калеба перед лицом другого мира, каким представляется им город. Город манит к себе. Там, думает девочка-пастушка, живут одни богачи. В голодной полудреме деду Кремену видится вожделенное сало, которое есть в городе. В город уходит Перушина. Но всякий раз город оборачивается унижением, равнодушием, обманом и бедой («Городские ворота»). Он разъединяет даже родных, как, например, деда и внука в рассказе «В селе». Давно живущий в городе Янко, приехав к деду в гости, открывает для себя село заново. Но здесь он чужак, пришелец из другого мира, — господин. Даже для родного деда он теперь барин, которому, как и другим господам, старик несет чемодан, покупает билет на пароход и протягивает руку за вознаграждением.

Кажется, что это не только два враждебных, но и существующих отдельно друг от друга мира. С городом связывает новое шоссе. По нему, «будто в небе среди облаков», несутся автомобили, автобусы. Но есть другая дорога — старая, нижняя. И по ней, спотыкаясь, бредут солдаты, ползут крестьянские телеги. Две разные дороги. И та, что пролегает через перевал, никак не связана с жизнью крестьян. Для них автомобили — непостижимое и лишь раздражающее глаза явление.

Жизнь села течет по-старому. Так же, как и много веков назад, — а время действия новелл относится к 30–40-м годам нашего века, — люди ждут, что какое-то чудо изменит привычный ее ритм. Все необычное воспринимается как предзнаменование желаемых перемен. В темный, прокопченный дом крестьянина Фране забрела охотничья господская собака («Гость»). Появление красивого, холеного пса кажется крестьянам сверхъестественным. Весть о собаке моментально разносится по селу и собирает соседей, которые наперебой высказывают свои предположения о возможных последствиях столь странного события. Пес же, поев и отдохнув, спокойно покидает дом.

Но хотя и течет сельская жизнь по-старому, люди уже не только надеются на чудо или мечтают о городской сытой жизни. Прирожденный землепашец Мате ломает себе голову, пытаясь понять, «что надо для того, чтобы человек мог жить по-человечески вот здесь, на этой земле, в этой халупе. Ему хотелось, чтобы дети его нашли свое счастье на дедовой земле» («Проводы Перушины»).

Началась вторая мировая война. Она застала Калеба в Загребе, куда он переселился после выхода первой книги, став профессиональным писателем. С 1943 года — он активный участник партизанского движения. Бойцами народно-освободительной армии стали и многие прототипы его персонажей. После войны Калебом написаны романы, повести, рассказы, сценарии («Новеллы», 1946; «Бригада», 1947; «Униженные улицы», 1950; «Прелесть пыли», 1955; «Белый камень», 1955; «Звуки смерти», 1957 и др.). Не все одинаково по художественному уровню. Писатель знал и удачи и поражения. Но всегда продолжал поиски. Иногда возвращался к старым мотивам, находя новые аспекты их решения. Например, в рассказе «Зеркало» (1951) — знакомая уже нам тема двух миров, тема несостоявшегося человека. Зеркало, которое несет заказчику мальчик-подмастерье, на какое-то время делает его героем в глазах гуляющей в парке детворы. Он вдруг чувствует собственную значимость, чувствует себя человеком, гордым и счастливым, он нужен, от него что-то зависит! Но зеркало разбито, иллюзия разрушается, и мальчик — один на один со своим горем — безутешно плачет. «А ведь он еще и не вспомнил про хозяина», — недвусмысленно заключает рассказ Калеб.

Как и многие писатели Югославии, для которых тема национально-освободительного движения стала одной из ведущих, Калеб старается дать ответ на вопрос — почему сильному, вооруженному до зубов мощной военной техникой врагу не удалось сломить голодную, плохо одетую и плохо вооруженную народную армию. Герой в его рассказах прежний, но словно пробудившийся от векового сна, осознавший, что он и есть народ, и понявший, наконец, что ему надо делать. Как и раньше, писатель опирается на жизненный материал, реальные события и реальных людей. Он пишет о не менее трагических вещах. Не менее трудна жизнь его героев и на войне. Но меняется сам дух его произведений. Они пронизаны романтическим пафосом утверждения. Основа его — те изменения, которые произошли в самом человеке. У крестьянина Пейо погибли четыре сына, разорено хозяйство. Все, что у него осталось, это волы — связь с прошлой жизнью, надежда на будущее. Но Пейо принадлежит к тем, кто понял, что надо делать: одного за другим отдает он волов голодным партизанам, которым надо продержаться еще несколько дней («Слезы»).

В сборник «Неразделимые» входят образцы югославской новеллистики 70—80-х годов. Проблемам современной действительности, историко-революционного прошлого, темам антифашистской борьбы в годы второй мировой войны посвящены рассказы Р. Зоговича, А. Исаковича, Э. Коша, М. Краньца, Д. Михаиловича, Ж. Чинго, С. Яневского и других, представляющие все литературы многонациональной Югославии.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Воспоминания и размышления фронтовика — пулеметчика и разведчика, прошедшего через перипетии века. Со дня Победы прошло уже шестьдесят лет. Несоответствие между этим фактом и названием книги объясняется тем, что книга вышла в свет в декабре 2004 г. Когда тебе 80, нельзя рассчитывать даже на ближайшие пять месяцев.

От издателяАвтор известен читателям по книгам о летчиках «Крутой вираж», «Небо хранит тайну», «И небо — одно, и жизнь — одна» и другим.В новой книге писатель опять возвращается к незабываемым годам войны. Повесть «И снова взлет..» — это взволнованный рассказ о любви молодого летчика к небу и женщине, о его ратных делах.

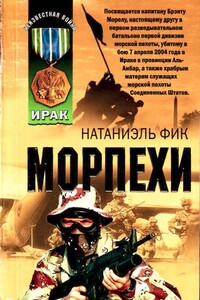

Эта автобиографическая книга написана человеком, который с юности мечтал стать морским пехотинцем, военнослужащим самого престижного рода войск США. Преодолев все трудности, он осуществил свою мечту, а потом в качестве командира взвода морской пехоты укреплял демократию в Афганистане, участвовал во вторжении в Ирак и свержении режима Саддама Хусейна. Он храбро воевал, сберег в боях всех своих подчиненных, дослужился до звания капитана и неожиданно для всех ушел в отставку, пораженный жестокостью современной войны и отдельными неприглядными сторонами армейской жизни.