Предтеча - [5]

В комнате за это время ничего не изменилось, Мария Николаевна образцовая жена, она знает, что бумаги мужа неприкосновенны – и как неделю назад смотрит с портрета Павел Ильенков, совершенно седой, преждевременно состарившийся.

А тогда, всего лишь двадцать с небольшим лет назад это был невысокий молодой человек, ни секунды не сидящий на месте и поминутно всплескивающий руками во время беседы. Ильенков сразу и прочно вошел к кружок Соколова, сделался его второым центром. Соколовские вторники и Ильенковский четверги заменяли в ту пору Химическое Общество.

В январские дни 1855 года трижды собирался совет Физико-Математического факультета с целью произвести испытания кандидату Соколову. Задавались вопросы об аллотропии простых тел и о паяльной трубке, о твердости минералов и о соединениях жирных кислот, о круговой поляризации, эфирных маслах и медных рудах. На все вопросы Соколов отвечал удовлетворительно. Удовлетворительной была признана и сама работа, разрешена к печати и допущена к публичному защищению.

Чудесным днем одиннадцатого мая, в один час пополудни господа любители химии почтили своим присутствием открытое собрание факультета. Соколов защищался с блеском и «по уважению отличных познаний, оказанных в предметах надлежащих к разряду Магистров химии», удостоен искомой степени.

После сего Институтом горных инженеров дозволено было магистру химии Соколову чтение лекций по приуготовительной минералогии.

А химия оставалась для души. Кружок собирался то у Соколова, то у Ильенкова, и даже когда мирный человек Павел Антонович укатил в Германию изучать производство пороха, собрания продолжались у него на квартире, потому что Ильенков был довольно богатым помещиком и имел собственную лабораторию, где позволял работать своим друзьям.

Сходились шумно, дружно, весело. Заходили гости: из Технологического института или университетские. Появлялись даже академики Зинин и Фрицше, видевшие в лаборанте Соколове ученика Либиха и Жерара, а значит – человека равного себе. Федор Савченков прийдет иной раз, засядет в угол и молчит полвечера, лишь улыбается раскосыми глазами. А потом вдруг вовсе не к месту начнет рассказывать что-нибудь из истории. Саша Энгельгардт послушает, послушает да и скажет так просто, чтобы позлить:

– И что за наука такая – история химии? Химию еще сделать надо, а потом уже историю писать.

– Неправда! – тут же вскипает противник. – Химия не прыщ, чтобы на ровном месте вскочить. За нею тысячи лет; чтобы их понять, надо и голову поломать, и ручки приложить!

– Неужто?

– Да-с! Вон, Дюма выдумал, будто первую медь выплавили случайно: охотники костер разложили на открытой россыпи – все ему и поверили. Как же, сам Дюма! А Бертло, хоть и француз, а в кумире усомнился, решил проверить. Костры палил большие и малые, в штиль и на ветру – все одно, ничего не вышло, не хватает жару. Откуда же медь? Загадка-с! Поневоле в Прометея поверишь.

– Это уже не химия, а технология, – возражает Саша, оглядываясь на двери; отсутствующий хозяин, пусть вольнонаемный, но все-таки профессор этой самой химической технологии. Попробуй-ка сказать при нем, что химия от технологии далека.

Многое иное обсуждлалось трезвыми самоварными вечерами в кружке Соколова. Из бесед о судьбах любимой науки понемногу начинали складываться главы будущего сочинения, которое Николай Николаевич прочил себе в докторскую диссертацию.

Особо увлекала кружковцев метода преподавания Либиха и унитарная система Жерара. Если бы их только можно было объединить вместе, какой урожай собрала бы химия через несколько лет!

Соколов – единственный русский учившийся и у Либиха, и у Жерара, пользовался среди товарищей непререкаемым авторитетом в части теоретической химии, поэтому именно к нему принес свою первую работу новый член кружка – Петнька Алексеев. Шестнадцатилетний студент вздумал на пару с товарищем своим – студентом Аверикиевым переложить на российский язык лучшую книгу Жерара: «Введение к изучению химии».

Соколов прочел пухлую рукопись, по памяти сравнивая ее с парижским изданием. Все было так и словно бы не так. Не хватало в ней самого Жерара, подвижного, вечно сомневающегося француза, и теория, постулирующая отказ от всякой догмы, сама начинала обращаться в такую догму.

– В чем, по-вашему, милостивый государь, состоит смысл данного труда?

– так казенно встретил Соколов явившегося к нему на квартиру переводчика.

– Вы же сами… – смутился Петнька. – Унитарная система… невозможно судить о строении молекулы, но следует говорить лишь о том или ином ее состоянии… Всякое тело рассматривается как единая, унитарная система, образованная в неизвестном порядке неделимыми атомами…

– Все неверно! – прервал Соколов. – Порядок соединения атомов несомненно существует, но он нам пока не известен! Частицы считаются однокачественными доколе современная наука не сможет их различить. Не следует, а следовало бы!.. до тех пор, пока!..

Соколов разгорячился, он вскочил с места и бегал по комнате, резко жестикулируя, как это делал Жерар на своих непопулярных лекциях. Юный переводчик сидел смущенный, цветом напоминая вареного рака с трактирной вывески, и дергал крючки расстегнутой студенческой тужурки.

Лук и копье с каменным наконечником – надежное оружие в привычных руках воинов и охотников из человеческих родов. Волшба колдунов, шаманов и баб-яг – тоже оружие, без которого никак не обойтись. Особенно когда каждую кроху жизни нужно отстаивать у суровойприроды, когда леса и реки кишат всякой нежитью, а орды чужинцев могут нагрянуть в любое мгновение и не пощадят ни старых, ни малых.Смелый эксперимент двух признанных лидеров российской фантастики! Убедительная попытка создания нового направления – «Фэнтези каменного века»!

Мужское волхвование и женские чары не сходны между собой, а зачастую и просто враждебны. Но все людское волшебство черпает силу в предках и служит лучшей защитой от всякой напасти, против которой оказываются беспомощны даже могучие луки и богатырские копья. Пал в схватке с мангасом храбрый вождь Таши, и теперь уже сын его, носящий славное имя отца, противостоит врагам, мечтающим сжить со свету род человеческий. Долгожданное обращение к миру и героям романа «Чёрная кровь», написанного Святославом Логиновым в соавторстве с Ником Перумовым.

Эта книга — о возникновении и разрушении далайна — мира, который создал Творец, старик Тэнгэр, уставший от вековой борьбы с многоруким порождением бездны Ёроол-Гуем, ненавидящим всё живое. Он решил сотворить мир специально для Многорукого — просто для того, чтоб тот не мешал ему думать о вечном. В этом мире, созданном по меркам дьявола и для обитания дьявола, человек, созданный по образу и подобию Божьему, изначально дьяволу в жертву обречен. Но по воле Тэнгара раз в поколение в далайне рождается человек, который в силах изменить его так, что в нём не будет места самому Многорукому.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цикл поучительных рассказов, повествующих о жизни в деревне, особенностях городских и деревенских нравов и легкой мистике, присутствующей в повседневной жизни деревенских обывателей.fantlab.ru © Тимон.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Я хотел бы в этом очерке рассказать не о крупных событиях и не о роли сталинизма, а о некоторых совсем, казалось бы, мелких событиях, протекающих поначалу в небольшом грузинском городе Гори еще в конце прошлого века. Речь пойдет о детстве и отрочестве Сталина и о его родителях, в первую очередь о матери Иосифа - Екатерине Джугашвили. Мы знаем, что именно события раннего детства и отношения с родителями определяют во многом становление личности каждого человека.

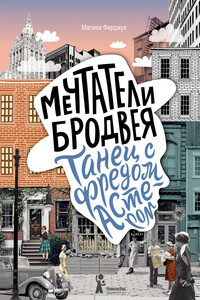

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.