Право на лень - [3]

Наше время, говорят нам, время труда. О да, это-время горя, нищеты и разврата!…

И, однако, буржуазные философы и экономисты, начиная с тяжеловесно-темного Огюста Конта до тривиально-ясного Леруа-Болье, буржуазные писатели, начиная с шарлатански-романтичного Виктора Гюго до наивно-забавного Поль де-Кока, — все они вместе распевают тошнотворные песни в честь бога Прогресса, первенца Труда. Послушать их — можно думать, что на землю спускается царство всеобщего счастья… чуется уже его приближение. Они забираются в глубь средних веков, роются в развалинах и бедствиях феодализма, чтобы на этом темном фоне ярче светило солнце настоящего. Все уши прожужжали они нам, — эти сытые и довольные, некогда топтавшиеся среди челяди какого-нибудь важного феодала, а теперь жирно оплачиваемые литературные лакеи буржуазии, — все уши прожужжали они нам своими нескончаемыми жалобными рассказами о несчастном крестьянине, изображенном ритором Лабрюйером! И что же? Вот блестящая картина пролетарского счастья в 1840 году эры капиталистического прогресса, набросанная академиком, доктором Виллерме, принадлежавшим к тому кругу ученых (Тьер, Кузен, Пассп, академик Бланки принадлежали к их числу), которые в 1848 г. пропагандировали в массе глупости буржуазной экономии и морали.

Д-р Виллерме говорит о промышленном Эльзасе, Эльзасе Кестнера и Дольфюса, светочей филантропии и буржуазного республиканизма. Но раньше, чем доктор развернет пред нами картину пролетарской нищеты, выслушаем эльзасского мануфактуриста, г. Т. Mига из торгового дома Дольфюс, Миг и Ко, который описывает положение ремесленников при старой промышленной системе: «В Мюльгаузене 60 лет тому назад (в 1813 г., когда только еще нарождалась современная машинная промышленность) все рабочие были еще родными детьми земли, населяя город и окрестные села; каждый из них владел домиком, а иногда еще и клочком земли».[7] Это был золотой век рабочего люда, но зато эльзасская промышленность не наводняла еще весь мир своими бумажными материями и не доставляла еще миллионов своим Дольфюсам и Кехлинам. Спустя же 25 лет, когда д-р Виллерме посетил Эльзас, современный минотавр — капиталистическая фабрика — покорил страну; в своей жадности к человеческому труду он исторг рабочих из их жилищ, чтобы крепче сдавить их и лучше выжимать из них их рабочую силу. Тысячами сбегались рабочие на свист машины. «Большая часть из них, — говорит Виллерме, — пять тысяч из семнадцати, принуждены были вследствие высокой квартирной платы селиться в окрестных деревнях. Некоторые жили за 8–9 верст от фабрики, на которой они работали.

«В Мюльгаузене, в Дорпахе работа начинается в 5 часов утра и кончается в 6 часов вечера как летом, так и зимою. Нужно их видеть каждое утро, когда они приходят в город, и вечером, когда они уходят. Между ними множество женщин, бледных, худых; босые, топчутся они но грязи, а в дождь или снег они поднимают свои передники или верхние юбки на голову, чтобы защитить шею и лицо. Еще больше в этой толпе детей, таких же грязных, таких же истощенных, покрытых лохмотьями, пропитанными маслом, капающим на них с машин во время работы. Эти дети, лучше защищенные от дождя своей непромокающей от жира одеждой, не обременены даже, подобно женщинам, корзинами с дневной провизией, а держат в руке, за пазухой или где возможно кусок хлеба, которым они должны питаться целый день, до возвращения домой.

«Таким образом, к усталости непомерно длинного рабочего дня — не меньше 16 часов — прибавляется еще долгое, изнурительное хождение на фабрику и домой. Они возвращаются поэтому вечером домой, измученные от усталости и истощения, одолеваемые сном, а рано утром, не успев еще отдохнуть, спешат на фабрику, чтобы прибыть на место ко времени открытия мастерских».

А вот конуры, в которых ютятся те, что живут в городе: «Я видел в Мюльгаузене, в Дорнахе и в домах по-соседству те жалкие квартиры, где в одной комнате спят по две семьи, каждая в углу на соломе, постланной на полу и поддерживаемой с обеих сторон досками… Нищета, в которой живут рабочие хлопчатобумажной промышленности департамента Haut-Rhin, так велика, что благодаря ей в семьях прядильщиков и ткачей умирает 50 % детей до 2-летнего возраста, тогда как в семьях фабрикантов, купцов, директоров фабрик 50 % детей достигает 21-летнего возраста».

Говоря о работе в мастерских, Виллерме прибавляет: «Это не труд, не урочная работа, а пытка, и ей подвергают детей от 6-летнего до 8-летнего возраста. Эта медленная пытка изо дня в день подтачивает рабочих хлопчатобумажной промышленности». Относительно промышленного труда Виллерме замечает, что каторжники в острогах работали не более 10 часов, а рабы в древности работали в среднем 9 часов в сутки; во Франции же, которая совершила в 1789 г. революцию, провозгласившую пышные права человека, «в некоторых отраслях промышленности рабочий день продолжается 16 часов, из которых рабочим на еду и отдых дается лишь 1>1/>2 часа».[8]

О жалкое банкротство революционных принципов буржуазии! О жалкие дары ее бога Прогресса! Филантропы величают благодетелями человечества людей, которые, чтобы обогатиться, ничего не делая, дают работу беднякам; куда лучше было бы сеять чуму, отравлять колодцы, чем воздвигать капиталистическую фабрику среди сельского населения. Введите фабричный труд — и прощай радость, здоровье, свобода; прощай все, что украшает жизнь человека и делает достойным его существование!

Спиноза (как и Лейбниц с Ницше) был для Делёза важнейшим и его любимейшим автором. Наряду с двумя книгами Делёз посвятил Спинозе курс лекций, прочитанных в 1978–1981 годы (первая лекция была прочитана 24 января 1978 года, а остальные с ноября 1980 по март 1981 года). В этом курсе Делёз до крайности модернизирует Спинозу, выделяя нужные для себя места и опуская прочие. На протяжении всех лекций Делёз анализирует, на его взгляд, основные концепты Спинозы – аффекцию и аффект; тему свободы, и, вопреки расхожему мнению, что у Делёза эта тема отсутствует, – тему смерти.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Почему одни страны развиваются быстрее и успешнее, чем другие? Есть ли универсальная формула успеха, и если да, какие в ней переменные? Отвечая на эти вопросы, автор рассматривает историю человечества, начиная с отделения человека от животного стада и первых цивилизаций до наших дней, и выделяет из нее важные факты и закономерности.Четыре элемента отличали во все времена успешные общества от неуспешных: знания, их интеграция в общество, организация труда и обращение денег. Модель счастливого клевера – так называет автор эти четыре фактора – поможет вам по-новому взглянуть на историю, современную мировую экономику, технологии и будущее, а также оценить шансы на успех разных народов и стран.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.

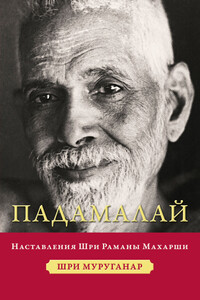

Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.