Практическая метафизика - [42]

"Убийцу натравили! Подкупили!" — вечно твердят расследователи политических убийств. Но достаточно представить, какими вершителями судеб мира казались себе убийцы Линкольна (Вашинг-тон, 1865), Александра Второго (Санкт-Петербург, 1881), эрцгерцога Фердинанда (Сараево, 1914) или немецкого посла Мирбаха (Москва, 1918), чтобы понять — они могли решиться на это и в одиночку, ибо их воля была соблазнена совершенно сказочной возможностью явить свою свободу всему миру.

Общеупотребительное уже понятие "сладострастие убий-ства" выражает ничто иное, как высокий уровень энергии осу-ществления, соответствующий этому акту. И какими бы высокими мотивами ни прикрывался убийца, пусть даже пошедший на верную смерть ради выполнения "своего долга", строгая этика не может принимать это в качестве смягчающих обстоятельств, ибо убийство, совершаемое добровольно, всегда в первую очередь — утоление сладострастия собственной воли за счет другого, поэтому ни о каком оправдании здесь не может быть и речи.

До сих пор мы говорили только о "беззлобной" вражде — теперь перейдем к тому, что в человеческих отношениях именуется ненавистью, презрением, гневом, и попробуем разобрать, что они такое, с точки зрения метафизики.

За что же один человек может ненавидеть другого?

О, за тысячу вещей: за обиду, за причиненный вред, за оказанную помощь, за доброе слово, из ревности, из мести, из предрассудка, за богатство, за славу, за талант, за цвет кожи, за рост, за веру, за то, что двор у него шире, здоровье крепче, жена красивее, корова удойнее, за то, что у него есть ружье, а у меня — нет, и наконец, совершенно неизвестно за что. Вот эти-то вспышки ненависти слепой, необъяснимой, безотчетной и должны заинтересовать нас в первую очередь. Однако, откуда же брать примеры ее? Быть может, из литературы? Вспомнить ненависть Яго к Отелло, кисловодского общества — к Печорину, молчалиных и фамусовых — к Чацкому?

Мне скажут, что все это вымысел. Вспомнить случаи из собственной жизни? Того потертого, задавленного человечка на автобусной остановке, который, глядя на двух веселых, беззаботно напевающих цыганок, прошедших мимо, прошипел: "Правильно Гитлер делал, что уничтожал их"; или того крутого паренька, который на второй неделе знакомства, напившись, признался мне, что в первые дни ненавидел меня до исступления — за что? за модную прическу и разрезы на пиджаке; или вообще все море разливанное той ни с чем несоразмерной ненависти, которую выплескивают у нас на людей кондукторы, контролеры, продавцы, официанты, буфетчицы и пр.?

Однако, все это бытовые случаи, личная жизнь — где гарантия беспристрастности?

Тогда, может быть, история? Но она описывает только внешнее, поступки людей, ничего не говоря об их переживаниях. Мы не можем перенестись на много веков назад и заглянуть в души тех, кто судил Сократа, Бруно, Спинозу, Гуса, Галилея, — лишь обрывочные сведения заставляют нас думать, что безотчетная ненависть таки клокотала в этих суди-лищах. Не можем мы оказаться и на площади перед дворцом Пилата и спросить любого из толпы: "Зачем ты кричишь "распни его!"?" И братьев, бросающих в ров Иосифа, не можем схватить за руку и спросить: "За что? неужели за пеструю одежду и за сны?" (Быт 37.23). Якобинский террор, самосуд деревенской толпы над колдуньей, чернь, растерзавшая Грибо-едова, — во всех этих событиях ненавидящий скрыт от нашего взора, спрятан в сплошной стене перекошенных лиц, его живое и страстное чувство подменено абстрактными объяснениями типа "борьба классов", "предрассудки", "натравливание".

Не имея возможности построить рассуждение на наглядной цепи достоверных примеров, мы должны попытаться выделить из всех случаев необъяснимой ненависти, известных нам из истории, литературы и житейского опыта, общие черты, вернее одну черту, выделить которую, честно говоря, большого труда не составляет — настолько она бросается в глаза: немотиви-рованная, беспричинная ненависть одного человека к другому всегда направлена "снизу вверх", от худшего — к лучшему, от менее способного — к более, сверху же вниз может идти столь же немотивированное и беспричинное презрение.

Причем, ненавидящий ни за что не захочет признать безмотивности своего чувства и с жадностью будет хвататься за всякое оправдание ему, уверять всех и себя, что ненавидит он за ересь, за эксплуатацию, за идеологические ошибки и т. п. Понятия "верха и низа", "лучшего и худшего", расшифровываемые обыденной речью как ненависть за ум, за справедливость, за яркость чувства, метафизика может свести к обобщающему определению:

Воля нашего Я может испытывать страдание несвободы за счет сравнения с волей другого Я, явившей большую свободу в каком-то из своих проявлений, и, как следствие этого, желание уничтожить или подавить эту чуждую волю — причину своего страдания.

Когда более свободная воля обнаруживает себя в явлении — в богатстве, власти, успехе, таланте, мы готовы удовлетвориться уничтожением явления — отнять богатство, власть, славу, возможность творчества; когда же все это отнято и мы смутно угадываем врожденное неравенство воль, мы не видим другой возможности избавить себя от терзаний сравнительной несвободы, кроме уничтожения того, кто кажется нам свободнее нас, и ждем только предлога. Любой внутригосударственный катаклизм дает нам такие предлоги в избытке — тогда-то мы и показываем свое истинное лицо.

Опубликовано в журнале "Звезда" № 7, 1997. Страницы этого номера «Звезды» отданы материалам по культуре и общественной жизни страны в 1960-е годы. Игорь Маркович Ефимов (род. в 1937 г. в Москве) — прозаик, публицист, философ, автор многих книг прозы, философских, исторических работ; лауреат премии журнала «Звезда» за 1996 г. — роман «Не мир, но меч». Живет в США.

Когда государство направляет всю свою мощь на уничтожение лояльных подданных — кого, в первую очередь, избирает оно в качестве жертв? История расскажет нам, что Сулла уничтожал политических противников, Нерон бросал зверям христиан, инквизиция сжигала ведьм и еретиков, якобинцы гильотинировали аристократов, турки рубили армян, нацисты гнали в газовые камеры евреев. Игорь Ефимов, внимательно исследовав эти исторические катаклизмы и сосредоточив особое внимание на массовом терроре в сталинской России, маоистском Китае, коммунистической Камбодже, приходит к выводу, что во всех этих катастрофах мы имеем дело с извержением на поверхность вечно тлеющей, иррациональной ненависти менее одаренного к более одаренному.

Умение Игоря Ефимова сплетать лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой.Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.

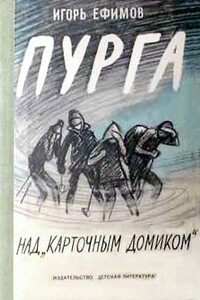

Приключенческая повесть о школьниках, оказавшихся в пургу в «Карточном домике» — специальной лаборатории в тот момент, когда проводящийся эксперимент вышел из-под контроля.О смелости, о высоком долге, о дружбе и помощи людей друг другу говорится в книге.

Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса. Опубликовано в журнале «Звезда» 2000, № 1. Сергей Довлатов как зеркало российского абсурда. Опубликовано в журнале «Дружба Народов» 2000, № 2.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.

Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.

Основание и социокультурное развитие Санкт-Петербурга отразило кардинальные черты истории России XVIII века. Петербург рассматривается автором как сознательная попытка создать полигон для социальных и культурных преобразований России. Новая резиденция двора функционировала как сцена, на которой нововведения опробовались на практике и демонстрировались. Книга представляет собой описание разных сторон имперской придворной культуры и ежедневной жизни в городе, который был призван стать не только столицей империи, но и «окном в Европу».

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.

Литературу делят на хорошую и плохую, злободневную и нежизнеспособную. Марина Кудимова зашла с неожиданной, кому-то знакомой лишь по святоотеческим творениям стороны — опьянения и трезвения. Речь, разумеется, идет не об употреблении алкоголя, хотя и об этом тоже. Дионисийское начало как основу творчества с античных времен исследовали философы: Ф. Ницше, Вяч, Иванов, Н. Бердяев, Е. Трубецкой и др. О духовной трезвости написано гораздо меньше. Но, по слову преподобного Исихия Иерусалимского: «Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца».

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .