Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников - [3]

Царь Алексей Михайлович любил навещать монастыри, в том числе и далеко отстоявшие от Москвы Саввино-Сторожевский в Звенигороде и Троице-Сергиев. Он также с большим удовольствием тешился соколиной охотой в подмосковных селах Измайловском и Преображенском. По обычаям того времени в таких поездках участвовала вся царская семья, которую сопровождали многочисленная свита и охрана из сотен стрельцов в яркой одежде, что придавало процессии восточную пышность и торжественность. С трехлетнего возраста в этих семейных вояжах участвовал и царевич Петр Алексеевич. У него была маленькая позолоченная карета, в которую впрягались крошечные лошадки «пигмейной породы», а сопровождали ее конные и пешие карлики>(4).

Детство Петра проходило в неблагоприятной обстановке. Трудно сказать, каким бы он вырос, если бы всё сложилось иначе. От рождения обожаемый младший сын царя Алексея Михайловича ощущал на себе всеобщее внимание, ежедневно получал подарки, радовался ласковой улыбке отца на забавном для ребенка бородатом лице. А потом вдруг всего этого не стало: 29 января 1676 года в возрасте неполных четырех лет маленький Петр потерял доброго родителя, скончавшегося от внезапной болезни.

Мир вокруг резко переменился. Новый царь Федор Алексеевич[1] хорошо относился к единокровному братишке и никогда его не обижал, зато его мать, вдовствующую царицу Наталью Кирилловну, терпеть не мог. Она от греха подальше покинула кремлевский дворец и поселилась с сыном, родней и маленьким двором в селе Преображенском — любимой подмосковной резиденции ее покойного мужа. Этому тихому уединенному местечку впоследствии суждено было войти в русскую историю как первому пункту преобразовательной деятельности царя-реформатора…

Великий русский историк С. М. Соловьев тонко почувствовал влияние семейных неурядиц на формирование характера маленького Петра: «Спокойная, правильная обстановка во время младенчества способствует правильности развития, не ускоряет его в ребенке; напротив, печальная доля в младенчестве, гонения, бури способствуют раннему развитию в детях способных»>(5).

С пятилетнего возраста началось обучение Петра. Необходимо было подыскать подходящего учителя. Наталья Кирилловна просила царя Федора найти для этой цели человека «кроткого, смиренного, божественное писание ведущего». Присутствовавший при этом разговоре боярин Соковнин сказал: «Есть на примете муж кроткий и смиренный и всяких добродетелей исполнен, в грамоте и писании искусен, из приказных — Никита Моисеев сын Зотов».

Федор Алексеевич тут же отдал приказ представить ему Зотова. Когда тот явился, государь принял его милостиво, пожаловал к руке и «велел читать перед собой и писать». Присутствовавший при этом экзамене знаменитый ученый архиерей Симеон Полоцкий одобрил кандидатуру Зотова на роль учителя. Тогда Никиту отвели к Наталье Кирилловне, которая встретила пришедших, держа за руку маленького Петра.

— Известна я о тебе, — сказала она Зотову, — что ты жития благого и Божественное Писание знаешь; вручаю тебе единородного сына моего. Прими его и прилежи к научению божественной мудрости и страху Божию и благочинному житию и писанию.

Тот упал к ногам царицы и вне себя от страха проговорил:

— Несмь достоин прияти в хранилище мое толикое сокровище…

Наталья Кирилловна велела ему встать.

— Прими от рук моих, — настоятельно проговорила она, — не отрицайся принять; о добродетели и смирении твоем я известна.

Зотов остался лежать, «помышляя свое убожество». Тогда царица решительно повелела ему встать, пожаловала к руке и приказала явиться утром, чтобы начать обучение царевича.

На следующий день в присутствии царя Федора патриарх отпел молебен, окропил нового ученика святой водой, благословил его и вручил Зотову. Тот посадил царевича на стульчик, раскрыл букварь, дал ученику указку и, «сотворив ему земное поклонение», начал учение>(6).

Никита Моисеевич оказался хорошим педагогом, учитывавшим особенности темперамента маленького Петра, которому трудно было усидеть на месте. Зная общую для всех детей любовь к книгам с картинками, он попросил Наталью Кирилловну дать указание о подборе соответствующей литературы. Царица повелела дьякам найти в домашней государевой библиотеке «книги с кунштами[2], и всея Росии книги с рисунками градов, и книги многая знатных во вселенной городов». Были там и миниатюры, изображающие «грады, палаты, здания, дела военные, великие корабли и вообще истории лицевые с прописьми», то есть иллюстрированные с текстами. Эти «куншты» Зотов развесил по стенам комнаты царевича, создав наглядную картину всемирной истории и современного состояния европейских стран. Когда мальчик «в учении книжном слишком утруждался», Никита «в увеселение» рассказывал ему «о блаженных делах родителя его, царя Алексея Михайловича, и царя Ивана Васильевича, храбрые их и военные дела, и дальние нужные походы, бои, взятие городов и колико претерпевали нужду и тяготу больше простого народу, и тем коликие благополучия государству приобрели, и государство Российское распространили». При этом учитель водил Петра из одной комнаты в другую, снимал с полок нужные книги, а попутно знакомил его не только с «историями», но и с азами других наук.

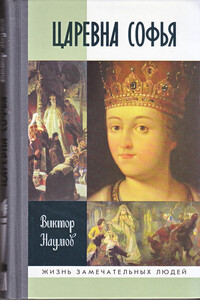

Царевна Софья Алексеевна — одна из самых загадочных фигур в русской истории. В патриархальной стране, где публичная деятельность женщины была немыслима, она вознеслась на вершину могущества. Кто она — узурпировавшая власть ретроградка, державшая в черном теле будущего великого преобразователя, или мудрая правительница, решавшая задачи, непосильные многим коронованным мужчинам? Сохрани царевна влияние, осталась бы Россия средневековым полуазиатским государством — или ее европеизация прошла бы более мягко, чем грандиозная петровская ломка традиционного уклада? Историк Виктор Наумов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи Софьи, ее приверженцев и врагов; опровергает многочисленные мифы и заблуждения, связанные с ее личностью и правлением, показывает ее реальную роль в стрелецких мятежах 1682 и 1698 годов, дает сенсационную трактовку отношениям царевны с ее фаворитом князем Голицыным, создает яркий и трагический образ выдающейся женщины, стоявшей у кормила огромной страны. знак информационной продукции 16+.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Отмечаемый в 2007 году 170-летний юбилей российских железных дорог вновь напоминает о той роли, которую эти пути сообщения сыграли в истории нашего государства. Протянувшись по всей огромной территории России, железные дороги образовали особый мир со своим населением, своими профессиями, своей культурой, своими обычаями и суевериями. Рассказывая о прошлом российской железки, автор книги Алексей Вульфов — писатель, композитор, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог — широко использует исторические документы, воспоминания ветеранов-железнодорожников и собственные впечатления.

Иван Грозный давно стал знаковым персонажем отечественной истории, а учреждённая им опричнина — одной из самых загадочных её страниц. Она является предметом ожесточённых споров историков-профессионалов и любителей в поисках цели, смысла и результатов замысловатых поворотов политики царя. Но при этом часто остаются в тени непосредственные исполнители, чьими руками Иван IV творил историю своего царствования, при этом они традиционно наделяются демонической жестокостью и кровожадностью.Книга Игоря Курукина и Андрея Булычева, написанная на основе документов, рассказывает о «начальных людях» и рядовых опричниках, повседневном обиходе и нравах опричного двора и службе опричного воинства.

«Руси есть веселье питье, не можем без того быти» — так ответил великий киевский князь Владимир Святославич в 988 году на предложение принять ислам, запрещавший употребление крепких напитков. С тех пор эта фраза нередко служила аргументом в пользу исконности русских питейных традиций и «русского духа» с его удалью и безмерностью.На основании средневековых летописей и актов, официальных документов и свидетельств современников, статистики, публицистики, данных прессы и литературы авторы показывают, где, как и что пили наши предки; как складывалась в России питейная традиция; какой была «питейная политика» государства и как реагировали на нее подданные — начиная с древности и до совсем недавних времен.Книга известных московских историков обращена к самому широкому читателю, поскольку тема в той или иной степени затрагивает бóльшую часть населения России.

В XVIII веке в России впервые появилась специализированная служба безопасности или политическая полиция: Преображенский приказ и Тайная канцелярия Петра I, Тайная розыскных дел канцелярия времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, Тайная экспедиция Сената при Екатерине II и Павле I. Все они расследовали преступления государственные, а потому подчинялись непосредственно монарху и действовали в обстановке секретности. Однако борьба с государственной изменой, самозванцами и шпионами была только частью их работы – главной их заботой были оскорбления личности государя и всевозможные «непристойные слова» в адрес властей.