Повесть о том, как возникают сюжеты - [27]

Ходил он по кораблю в сношенных тапочках, видно, болели ноги, впрочем, и это тоже была «шикарная» привычка — ходить по кораблю в тапочках.

Решив, очевидно, ввести «корабельного» литератора в курс дела, контр-адмирал с угрюмоватым гостеприимством показал мне на стул и ткнул пальцем в лежавшую на столе карту-двухверстку. Палец уперся в Келломяки (нынешнее Комарово), близ Териок (нынешнего Зеленогорска).

В Келломяках я провел свой последний предвоенный день и свой первый день войны.

Главный калибр ударил по Келломякам, по железнодорожной платформе, так хорошо знакомой; с берега на линкор сообщили: тут накапливаются подразделения финской наступающей пехоты, хорошо бы их стукнуть. Вокруг стояли дачи, в том числе и та дача Ленинградского Литфонда, на которой я жил.

Ударил главный калибр несколько раз — берег позвонил, сказал: «Хватит!»

Еще бы не хватит, подумал я вслух, вспомнив, как утром 22 июня, еще не зная, что началась война, докрашивал скамейку на литфондовской даче. Я ухмыльнулся, и контр-адмирал, не разгадав, естественно, причин моего внезапного веселья, нахмурился больше обычного и пробурчал, что я могу быть свободным.

Трагическое соседствует со смешным, и не только в пьесах Чехова и хрониках Шекспира, но, как ни странно, и в жизни тоже, на войне тем более.

По боевому расписанию меня определили в комиссары кормы. Стоял во время тревог возле зенитных автоматов. Зенитчики были весьма и весьма загружены работой в эти месяцы: немцы не оставляли корабль в покое ни на один день, стоял ли он у стенки или на Большом кронштадтском рейде. Заняты были делом и подносчики снарядов, передавая конвейером из рук в руки снаряды из погребов к автоматам. Ни сами зенитчики, ни подносчики снарядов нимало не обращали внимания на опасность быть убитыми: им попросту некогда было об этом думать.

Моя обязанность в часы таких воздушных тревог и боев с воздухом заключалась в том, что я должен был прохаживаться по корме, улыбаясь, по возможности безмятежно. Я так и делал. Во всяком случае, старался.

На корабле как раз перед моим прощанием с ним были своего рода рекордные сутки: воздушная тревога объявлялась шестнадцать раз. И надо же — как раз угораздило меня устроить «банный день». Четырежды прерывалось мытье, четырежды натягивал я штаны на мыльное тело, мчался, застегивая их на ходу, по палубам, трапам и отсекам на корму, к своему месту по боевому расписанию. И, добравшись, застывал с фальшивой улыбкой.

В апреле сорок второго года я пришел снова на линкор повстречаться с корабельными друзьями. Корабль стоял на Васильевском острове, близ Морского канала, впаянный в лед, замаскированный самым тщательным образом.

Меня встретили поистине с флотским гостеприимством. Командир корабля, не изменяя своей манере, описанной Фадеевым, пригласил к себе в салон, куда, когда я служил на корабле, не очень-то приглашали: не положено. Вестовой налил стакан крепкого чая, что было великой редкостью в те времена и великой щедростью!

Отвели каюту, постелили чистые простыни, я сдал свой продаттестат и в кают-компании ел ужин из пшенной каши с кусочком жира, меня тошнит и мутит от жира, но все-таки я его проглотил.

Все эти месяцы корабль почти не трогали с воздуха, только щупали снарядами с берега.

Проспал на чистых, похрустывавших совсем по-довоенному простынях, а утром пригласили в корабельную баню: она топилась!

Только разделся, только намылился — знакомо завыла сирена. Над головой — тоже знакомый, тяжелый топот матросских ног. Тревога! Надо же!

Как и встарь, натягиваю штаны на мыльное тело, как и встарь, застегиваю их на ходу, как и встарь, мчусь по инерции, как лошадь в стойло, на корму, где раньше стоял, по боевому расписанию, как и встарь, фальшиво-безмятежно улыбаюсь.

Продрогший, в мокрых мыльных исподних, прилипших омерзительно к телу. Краснофлотец, из подносчиков снарядов, завидев меня, мотает головой, трет глаза — наваждение! «Комиссар кормы» к зиме исчез, а стоило немцам после четырехмесячного антракта появиться над кораблем — и он тут, глядите!

Однако удивляться на войне ничему не положено, даже если бы я двоился и троился в глазах. И он только присвистывает, глядя на меня, продрогшего, озябшего, улыбающегося, и только делает свое дело, и только бормочет: «Обратно война», — правда, добавляя еще несколько слов, не стесняясь присутствием призрака.

Немцы не случайно напомнили флоту о себе и о том, что скоро весна, и что флот заперт и впаян в лед, и что весною, мол, ему не выйти на Балтику: потопят в Ленинграде.

Флот стоял в апреле сорок второго не в Кронштадте — здесь, у Морского канала, и у Ростральных колонн, и у Летнего сада, он стал как бы деталью обледеневшего пейзажа, он был слит с Ленинградом в эту блокадную зиму.

И по немецким бомбардировщикам ответно с деловитой яростью бьют корабли, бьют зенитные батареи на набережных Невы, бьет Исаакий святой.

«Обратно война»…

Эту фразу я сделал концовкой в пьесе «Гостиница «Астория».

Но тогда я не думал ни о пьесе, ни тем более, какой фразой я ее кончу.

Да, жаль было покидать корабль в те сентябрьские дни сорок первого года и не слышать больше неумолчного гула труб системы корабельной вентиляции, этих легких корабля, дышащих днем и ночью успокаивающе ровно, и не спускаться ночами в люк, где стучит маленькая ротационка, и не править мокрые полосы газеты, и не выходить ночью под звезды на полубак, куда выходят подымить матросы, и не прислушиваться к их неторопливой беседе.

Повесть А. Штейна посвящена жизни, деятельности и драматической судьбе известного ученого-биохимика Бориса Ильича Збарского, получившего и выполнившего правительственное задание — физически сохранить тело Ленина. Судьба Збарского прочно вписана в свое время, а это — двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Писатель рассказывает о трагедии, которую видел и пережил сам, о том, что испытали и пережили его близкие и родные.

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Полное собранiе сочинений.

Книга известного советского поэта, переводчика, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина (1877 – 1932) включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания.Значительная часть материалов публикуется впервые.В комментарии откорректированы легенды и домыслы, окружающие и по сей день личность Волошина.Издание иллюстрировано редкими фотографиями.

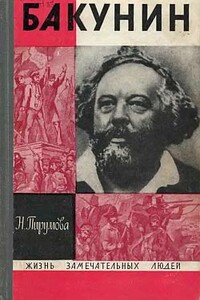

Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.