Полоса отчуждения - [37]

— Что ж, — поразмыслив, сказал Юрий, — идем в партию.

— Я останусь тут! — решительно отрезал Стас, по черно-белым шахматным клеткам мраморного пола отойдя на позицию в углу фойе. Юрий пожал плечами: как хочешь. Райком партии занимал два остальных этажа. Возможно, там сидела еще и советская власть, но Иннокентию было все равно, как все равно было бюсту Ильича, взиравшему на них с первой площадки межэтажья. Ильича поставили на деревянный постамент, обитый кумачом. Он был бел, непроницаемо глубокомыслен и смахивал на старого гольда.

Они прошлись по всем кабинетам, совершенно необитаемым. Странный день открытых дверей! Где люди? Ау! Они спустились по широкой лестнице, и флотский человек Игорек громко звенел подковками своих черных форменных ботинок по круглым и тонким прутьям из меди, поперек каждой ступеньки придерживающим оползающую ткань красных ковровых дорожек. В фойе стоял бледный Стас. Завидя друзей, он указательным пальцем правой дрожащей руки направил их глаза в сторону ленинского бюста. Ильича не было. На его кумачовом постаменте, сверкая белыми кинжальными бивнями, ослепительно чернел натуральный дикий кабан. Похоже, он готовился к прыжку.

Они выскочили наружу. Мертвый поселок звенел от собственной тишины. Звенели подковки, звенела речка, звенел страх неведения: что происходит? На бегу Иннокентий обратил внимание на фараоновы пирамиды терриконов, там и сям высящихся на террасах гор, окружающих долину. Куда бежать? В гостиницу.

Секач гнался за ними. Он не хрюкал, не рычал, не ревел, не гремел. Он только постукивал копытами по асфальту тротуара, оставляя тотчас образующиеся трещины. В одной из них он увяз, взвизгнул, вырвал ногу, оставив кусок шерсти на сером асфальте, и продолжил погоню. У поселкового парка он притормозил. Там бродила по солнышку самка, восемь сосков которой походили на перевернутые вулканчики. Восемь черных полосатых поросят, как некий диковинный вид четвероногих арбузов, перекатывались по зеленому бархату травы, не выгоревшей в тени золотоствольных деревьев с ореховой листвой. Да, это был орех. Маньчжурский орех. Иннокентий вспомнил. Он видел его на берегу Сунгари. Пятачки поросят влажно зеленели ореховой кожурой. Отчего же, узнав ореховый лист, Иннокентий не заметил ореховых плодов? Вечные нелады с флорой-фауной. Природа не давалась его глазу.

Что было надо кабану? Зачем он бежал за бедными поэтами, попавшими в мертвый поселок, как кур во щи? Почему поселок пустовал? Неужели его жители, все до единого, погрузились в стволы шахт? Или они, как жители Петропавловска-на-Камчатке в 1855 году, разом переселились в другое место? Кто скажет?

Винтовочный выстрел вмешался в мысли Иннокентия, несколько выпрямив их. В дверях гостиницы стоял старый гольд, опуская к ноге берданку. На нем были берестяной колпак, кожаный передник и кожаные улы. Поэты оглянулись. В двух шагах от них в луже крови лежал их преследователь. Гольд отставил берданку к стене здания. Дымясь дулом, ружье соприкоснулось с рамой портрета, только что снятого гольдом — ему кто-то велел это сделать — со стены гостиничного холла. Круглое, как блин, лицо Хрущева улыбалось. Октябрь уж наступил. Уж дней шестнадцать, как наступил октябрь 1964-го. Оказывается, пока поэты были в небесах, на земле происходили исторические события.

В поселке мгновенно появилось население. Улицы заполнились народом. Поот-крывались окна домов. Стасу улыбнулась дородная девушка, поправляя на золотоволосой голове прическу «бабетта». На миг золотисто блеснула ее душная подмышка. Заполняя гостиничную квитанцию на администраторской стойке, Иннокентий слышал гул — в четырех кварталах от гостиницы по райкомовским коридорам двигались человеческие потоки. Стучали редакционные пишмашинки.

— Очухались! — сказал Юрий. Он взглянул на белый квадрат, оставленный на пестрых обоях стены только что снятым портретом, и задумчиво произнес: Надолго ли?

Гольд, неся ружье на лямке через плечо дулом книзу, уходил в горы. Из труб металлургического комбината пошел черный дым. Навстречу ему из-за гор плыл рваный дым горно-обогатительного комбината. Руду добывали, обогащали, делали концентрат, и он был содержательней природной руды. В нескольких километрах от поселка клокотало синее море. Взрывающийся прибой полоскался в подножии двух высоких скал по имени Два брата. Две сирые юные тени стояли на их острых вершинах. Это были партизаны, некогда расстрелянные там интервентами и сброшенные в синюю пучину. Над поселком пролетела «Аннушка». Летчица помахала рукой Иннокентию. Сам по себе заработал «Рекорд» и сам по себе выключился, ничего толком не показав и не сказав.

Иннокентий сел за журнальный столик в номере люкс. Он сочинял балладу о двух братьях. Посторонние шумы исчезли. Друзья отсыпались на семиспальной кровати. Сочинив балладу, он вдруг понял, что эту балладу он уже сочинил двумя годами раньше. Тогда ему было двадцать лет, и он рыдал в трагическом восторге, когда его перо выводило: «Не расстрелять Революцию!»

Слезы и сейчас навернулись на глаза. Сквозь моросящую пелену времени он увидел лицо цвета жасмина. Бабушка плакала ему в ответ, сидя в палисаднике у своего дома на австралийском побережье Тихого океана. Ей не нравился город Брисбен, в котором она оказалась. Шум прихарбинского шу-хая, лесного моря, приходил из-за гребней океанского грохота. Ария царя Бориса подымалась до звезд и, падая, разбивалась о прибрежные камни, вызывая острую боль в сердце, потому что оперный супруг через ее «не хочу» увез в Россию своего черноглазого пасынка Аполлона и сердце матери металось в неведении относительно единственного отпрыска. Она гладила ручного кенгуру, тоскуя по пыльным бурям, потрясавшим Харбин. Ей снилась райская птица фазан, отъедавшаяся на бобовых полях за Сунгари. Иной раз грохот океана словно возвещал начало ежеосенней охоты на фазанов и уток, и это было опять страшновато, как и тогда, в Харбине. Бабушка уходила в себя, а ее легкая тень бродила в далеких зарослях аралии с острыми шипами и дикого винограда с черными кистями ягод.

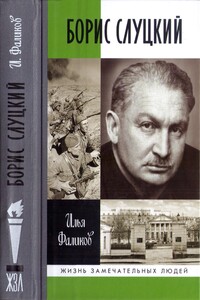

Борис Слуцкий (1919—1986), один из крупнейших поэтов военного поколения, прожил значительную и трагическую жизнь. Знаковую, как видится сегодня, — не случайно сказал о себе: «Я историю излагаю». Уроженец донецкого Славянска, проведший детство и юность в Харькове, к началу Великой Отечественной войны в Москве окончил два вуза. Образование дополнил суровым опытом фронта, пройдя всю войну — от Подмосковья до Австрии. Раны и контузии, послевоенные хвори и бездомность... — много испытаний досталось гвардии майору в отставке Слуцкому.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поэт Евгений Евтушенко, завоевавший мировую известность полвека тому, равнодушием не обижен по сей день — одних восхищает, других изумляет, третьих раздражает: «Я разный — я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный…» Многие его строки вошли в поговорки («Поэт в России — больше, чем поэт», «Пришли иные времена. Взошли иные имена», «Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити…» и т. д. и т. д.), многие песни на его слова считаются народными («Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую…», «Бежит река, в тумане тает…»), по многим произведениям поставлены спектакли, фильмы, да и сам он не чужд кинематографу как сценарист, актер и режиссер.

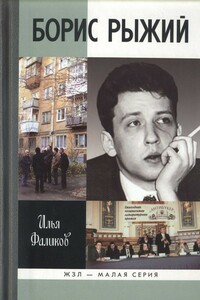

Поэзия Бориса Рыжего (1974–2001) ворвалась в литературу на закате XX века неожиданной вспышкой яркого дарования. Юноша с Урала поразил ценителей изящной словесности свежестью слова, музыкальностью стиха, редкостным мастерством, сочетанием богатой внутренней культуры с естественным языком той среды, от имени которой высказывалась его муза, — екатеринбургской окраины. Он привел нового героя, молодого человека приснопамятных 1990-х, «где живы мы, в альбоме голубом, земная шваль: бандиты и поэты». После раннего, слишком раннего ухода Бориса Рыжего ему сразу наклеили две этикетки: «последний советский поэт» и «первый поэт поколения».

Новую книгу о Марине Цветаевой (1892–1941) востребовало новое время, отличное от последних десятилетий XX века, когда триумф ее поэзии породил огромное цветаеведение. По ходу исследований, новых находок, публикаций открылись такие глубины и бездны, в которые, казалось, опасно заглядывать. Предшествующие биографы, по преимуществу женщины, испытали шок на иных жизненных поворотах своей героини. Эту книгу написал поэт. Восхищение великим даром М. Цветаевой вместе с тем не отменило трезвого авторского взгляда на все, что с ней происходило; с этим связана и особая стилистика повествования.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.