Полоса невезения - [5]

И я сижу, прекрасным видом да колбасой с хлебом наслаждаюсь, или, как бы сказал Эдя: «Кейфую!», а отец там, вдали на лесной дороге, всё шагает да шагает, всё перепрыгивает через чёрные кочки-проталины, через яркие лужи.

И такой он там весь под большими соснами маленький, такой весь, видно, что от усталости, пригорбленный, такой одинокий, что я так и замер вмиг.

Замер, и будто меня чем резануло: «А ведь хорошо-то мне оттого, что со мной — он! Оттого, что он старается не только из-за этой предназначенной неизвестному мне колхозу поклажи, а бредёт там по лужам, по снеговой хляби и для меня. Да что для меня… Для мамки — тоже! Мы вон с ней, с мамкой, если разобраться, круглый год под крепкой нашей крышей живём-поживаем, никакого горя не знаем, а он, чтобы всё у нас так и было, круглый год пластается на этих дорогах… Ведь ему, поди, ни зимой, ни летом, хоть в жару, хоть в стужу не легче, чем теперь. А он нам ни разу не пожаловался, ни разу на то, как ему всё достаётся, не намекнул и единым словом… Вот мы-то жалуемся ему — это верно! Я на мамку жалуюсь, мамка на меня, а он — никогда ни на кого. Он, знай себе, вот так вот изо дня в день и штурмует километры, а я ему в помощь — портфель двоек. А я ему — всякие дурацкие рассуждения насчёт полос, причём даже не свои рассуждения — Эдины. Эх! Вот тебе и „всегда вместе“, вот тебе и „заедино“!»

Тут кусок в горло у меня больше не пошёл, я отпихнул сумку, из кабины выскочил, бросился отца догонять.

Да он до конца просеки дошагал, постоял там, повернулся, торопится ко мне сам.

Кричит:

— Ты что? Ты куда? Садись, поехали!

А лицо у него тревожное такое — куда тревожней, чем было перед штурмом горы.

— Теперь, — говорит, — предстоит нам, Паша, ещё и форсирование водной преграды. Впереди не ручьи, не даже река, а сплошной по болоту разлив. Придётся мне с шестом шагать, а тебе садиться за баранку и на малом газу рулить за мной… Не сдрейфишь?

— Не знаю… — сразу ёжусь и честно отвечаю я. — Давай поглядим.

А у самого душа в пятки и под шапкой вновь — холодок. Ведь если я за баранку и брался когда, так только лишь совсем-пресовсем рядышком с отцом. И езды моей было: от нашего крыльца через двор и обратно, потом ещё раз туда и обратно — вот и всё.

Однако вида сейчас не показываю; о том, что трушу, не говорю.

— Поехали, — вздыхаю, — поехали…

И вот отец, будто заново меня обучая, потихоньку да полегоньку спускает грузовик на самом малом газу по некрутой отлогости меж сосен, а перед нами — во всю ширь вода, море! Точно такое море, какое мне недавно из кабины и мерещилось…

Ну, море не море, да всё же расплеснулось и блестит под солнцем по мелколесью такое водополье, что той стороны почти не разглядеть. Торчат только из воды тоненькие берёзки, кустистые, в жёлто-зелёной дымке вербы, а меж них по голубому и по синему, как бы перевёрнутые книзу куполами, белые облака плывут.

Отец вылез, шагнул по уходящей под воду колее к самому заплеску.

Подобрал мокрую берёзовую жердинку, потыкал впереди себя.

Забрёл по колена в перевёрнутое небо, в облака, пощупал опять жёрдочкой, меня подбадривает:

— Айда, Павел! Только дверцы на всякий случай не захлопывай… Ногу — на педаль, рукой — воткни первую, педаль отпускай помалу… Езжай как двором езживал. Ну что же ты?

А я не то что «отпускать-поезжать», я взяться за баранку боюсь. Я глядеть через стекло на отца, на воду боюсь. Меня так и колотит.

И в глазах опять будто золотые комарики — они даже явственно гудят. И гудят всё громче. И вот сливаются в одно ярко-алое пятно, превращаются в красного, летящего по-над самою водой жука.

Жук всё растёт — с боков, как две радуги-дуги, сверкающие крылья — и тут я вижу, что это не крылья, а брызги, и как сумасшедший кричу:

— Катер! Катер!

Отец наверняка подумал, что я в самом деле умом тронулся, мне тоже криком отвечает:

— Какой тебе в лесу катер? Очнись!

Да тут гудение над водой и сам он услышал, голову поднял, пошибче моего завопил:

— Ёжки-ложки! «Урал» к нам шурует! «Уралушка»!

А перед нами поправде «Урал-Уралушка». Да ещё и с тем здоровенным водителем! Он, водитель, на всём ходу в брызгах-радугах на наш берег правит, машину свою разворачивает, во всю здоровенную глотку и почём зря кроет нас.

Он ругается, а мы от радости чуть ли не пляшем.

— Какого, — орёт он, — лешего, не зная броду, суётесь в воду? Почему подмоги не стали ждать?

Отец весело и в то же время смущённо разводит руками:

— Я думал, вы уехали и всё… Я думал, не до нас вам.

— Как это не до вас! — бушует шофёр. — Как это не до вас, когда ты водитель и мы — водители. Мы на место приехали, ждём-пождём, домой не уходим, на дорогу глядим: тебя не видно. Раз не видно, значит, Незабудку не одолел… Ну, а если товарищ где-то на дороге в переплёт попал, что надо делать?

— То и делать, что ты уже сделал. Спасибо тебе! — смеётся отец.

А шофёр сам смеётся, да, видно, и раньше был не очень-то сердит:

— Спаси-и-бо… Эх ты! Рисковал своим мужичком.

Это он, значит, опять намекает на меня; да не только намекает, а прямо так мне и подмигивает. А у меня у самого рот до ушей, хоть завязочки пришей!

— Папка мной не рискует ничуть, — улыбаюсь я. — Мы с папкой давным-давно заедино.

Лев Иванович Кузьмин (1928–2000) известен своими произведениями для детей всех возрастов. Есть у него рассказы для младших школьников, есть повести для школьников постарше, а есть произведения для совсем маленьких читателей – весёлые, озорные стихи и добрые, удивительно тёплые рассказы. Писатель обладал прекрасным художественным слогом, умел о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии, выдумки в его стихах, какой простор для воображения!Книгу «Дом с колокольчиком», в которую вошли замечательные стихи и рассказы Льва Кузьмина, просто необходимо прочитать детям.

«Золотые острова» — новый сборник прозы известного в стране детского писателя Льва Кузьмина. Основные темы сборника — первая чистая детская любовь друг к другу, мир детский и мир взрослый в их непростых связях, труд и народные праздники на земле-кормилице, а также увлекательные приключения тех, кого мы называем «братьями нашими меньшими».

Герои этой повести-сказки отправляются в увлекательное путешествие. Много приключений ожидает их в дальних странствиях. А в конце своего путешествия по волшебному Серебряному Меридиану они попадут в Самую Лучшую Страну… А что это за страна - вы узнаете, когда прочтёте книгу.Иллюстрации Светланы Петровны Можаевой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», — писал Лев Толстой. Именно так понимал счастье талантливый писатель Василий Подгорнов.Где бы ни был он: на охоте или рыбалке, на пасеке или в саду, — чем бы ни занимался: агроном, сотрудник газеты, корреспондент радио и телевидения, — он не уставал изучать и любить родную русскую природу.Литературная биография Подгорнова коротка. Первые рассказы он написал в 1952 году. Первая книга его нашла своего читателя в 1964 году. Но автор не увидел ее. Он умер рано, в расцвете творческих сил.

Альберт Лиханов собрал вместе свои книги для младших и для старших, собрал вместе своих маленьких героев и героев-подростков. И пускай «День твоего рождения» живет вольно, не ведая непроницаемых переборок между классами. Пускай живет так, как ребята в одном дворе и на одной улице, все вместе.Самый младший в этой книжке - Антон из романа для детей младшего возраста «Мой генерал».Самый старший - Федор из повести «Солнечное затмение».Повесть «Музыка» для ребят младшего возраста рассказывает о далеких для сегодняшнего школьника временах, о послевоенном детстве.«Лабиринт»- мальчишечий роман о мужестве, в нем все происходит сегодня, в наше время.Рисунки Ю.

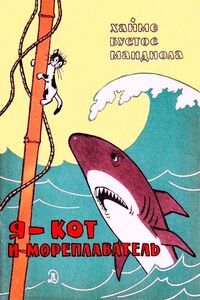

Пусть вас не удивит, что о серьёзном и опасном путешествии на плоту «Тайти Нуи» через Тихий океан вам рассказывает в этой книжке очень независимый весьма наблюдательный и не лишённый юмора кот по имени Чилито. Все полезные сведения, какие он сообщит вам, точно проверены и руководителем научной экспедиции Эриком де Бишопом, и Хайме Бустосом Мандиолой. Обо всём остальном вы сможете судить сами, прочитав эту весёлую и серьёзную повесть.

Книга известного чехословацкого писателя Йозефа Плевы «Маленький Бобеш» стала в Чехословакии одной из любимейших детских книг.В чем же притягательная сила этой книжки? Почему ее переводили и переводят во многих странах?С большой теплотой, с немалой долей юмора рассказывает Йозеф Плева о живом, любознательном мальчике Бобеше из простой трудовой семьи.Прочитайте эту книжку — она вас познакомит с жизнью чешской детворы в начале нашего века.