Покровка. От Малой Дмитровки в Заяузье - [5]

По словам Н.А. Рыжова, «сюда вечерами, а иногда и почти ночью, после спектаклей, на уютный огонек приходили отдохнуть, посидеть с друзьями, наконец просто поужинать артисты разных театров, писатели, художники, композиторы. Частыми гостями „Кружка” бывали А. Толстой, В. Вересаев, К. Юон, Л. Утесов, И. Грабарь, А. Щусев и много других людей — ярких, талантливых, самобытных… Часто приходил громадный, красивый, неповторимый Владимир Маяковский. Он с увлечением играл на бильярде, читал громовым голосом свои новые стихи, растроганно слушал, как за своим столиком М. Климов и И. Москвин мягко и душевно пели старинные русские и цыганские романсы под аккомпанемент прекрасного актера и изумительного гитариста А. Сашина-Никольского». В «Кружке» принимали известных зарубежных гостей — здесь побывали скрипач Иожеф Сигетти, певица Мариан Андерсон, пианист Эгон Петри, дирижер Алберт Коутс.

В этом же подвале в 1926 г. начинала работу Оперная студия-театр имени К.С. Станиславского.

Старопименовский переулок называется по церкви Cвятого Пимена, здание которой работы архитектора А.Г. Григорьева стояло на углу Старопименовского и Воротниковского. Церковь была приходской для слободы воротников, они и выстроили ее каменное здание, по сведениям церковного историка М.И. Александровского, в 1682 г. вместо деревянного, известного с конца XVI в. Тогда же построили и шатровую колокольню, стоявшую отдельно от храма в ограде церковного монастыря. В 1825 г. стали перестраивать храм: тщанием церковного старосты московского купца А.И. Милютина возвели большую трапезную с двумя приделами — Cв. Пимена и Всех скорбящих радость (главный престол — Троицкий; проект А.Ф. Элькинского). В 1848 г. взялись и за основной храм — вместо него стали строить значительно больший и окончили его только через 11 лет. В этой церкви 27 апреля 1869 г. происходило бракосочетание сына Ф.И. Тютчева Ивана с Ольгой Путятой.

Церковь Св. Пимена в Старых Воротниках

В 1923 г. церковь закрыли под предлогом того, что на колокольне обнаружили «самогонный завод», и вместо церкви устроили «аудиторию имени Демьяна Бедного» (!). В храме поставили в открытых царских вратах бюст Карла Маркса, а в иконостасе повесили портреты большевистских богов Ленина, Троцкого и Либкнехта; позднее там продавали с аукциона не выкупленные в срок вещи. Окончательно сломали церковь в 1932 г., а на ее месте построили жилой дом (1935 г., № 9/5, архитектор В.К. Кильдишев).

Рядом с церковью, как обычно и бывало в Москве, находилось несколько небольших дворов причта — священника, дьякона, пономаря. В доме дьякона Пименовской церкви в 1844 г. родился А.А. Остроумов, один из самых известных терапевтов в Москве, профессор Московского университета. В августе 1868 г. в этом доме останавливался Ф.И. Тютчев у своего младшего сына, жившего здесь.

Угол Старопименовского переулка с Тверской улицей образовывал жилой дом 1888 г. (№ 1/26, архитектор М.А. Арсеньев), сломанный в 1994 г. для постройки дорогой гостиницы «Мариотт-Гранд» (на этом участке находился дом, где в 1846 г. скончался поэт Н.М. Языков), а далее по переулку, в глубине участка находится здание школы (№ 5), три этажа которой выдают старую постройку. В 1904 г. участок купил педагог Рихард Крейман, владелец частной мужской гимназии, основанной его отцом Ф.И. Крейманом, ранее находившейся на Петровке в доме № 25, и построил на нем представительное здание по проекту архитектора Н.Л. Шевякова. В гимназии преподавали астроном П.К. Штернберг, историк В.О. Эйнгорн, знаток античной литературы С.П. Кондратьев. В советское время тут был ветеринарный институт, потом в нем поместили «образцовую школу» — настолько образцовую, что туда определили дочь и сына Сталина. Там же учились и дети Молотова, Берии, Булганина, Микояна.

Самая старая постройка Старопименовского находится за пересечением с Воротниковским переулком. Это палаты (№ 11, здание во дворе), возможно сохранившиеся с XVII в., с тех пор, правда, значительно перестроенные. Здесь поселился Николай Васильевич Сушков, женатый на сестре Ф.И. Тютчева Дарье, которая «если не обладала талантом своего брата и не писала стихов, то разговор ее был столько же пленителен, увлекателен и поучителен, как и поэзия ее даровитого брата».

По воспоминаниям С.М. Загоскина, «Сушковы редко выезжали в свет, но зато, по вечерам ежедневно, у них собиралось несколько человек из разных слоев общества: представители московской аристократии, придворные, чиновные люди, писатели, профессора и художники — все приезжали к ним запросто, без церемонии, довольствуясь чашкою чая и одною лампою, освещавшею их скромную гостиную. Из частых посетителей Сушковых были два лица особенно умные и занимательные: племянница Николая Васильевича графиня Евдокия Петровна Ростопчина и Сергий Александрович Соболевский… Раз в год, 6-го декабря, в именины Сушкова, все знакомые приглашались на большой раут: в этот вечер масса гостей наполняла небольшие комнаты их дома, а сам именинник сиял радостным лицом и, встречая каждого гостя, по №, словами: „здравствуйте, мой десятый, двадцатый или сотый гость”, изъявлял всем свое удовольствие, что их собралось много, как будто желая сказать: „смотрите, мы люди не богатые, не чиновные, угощение у нас не важно, а вся Москва, светская и несветская, ученая и неученая, приехала к нам — значит, нас любят и уважают”, и действительно Москва любила и уважала эту почтенную чету, напоминавшую собою Филемона и Бавкиду».

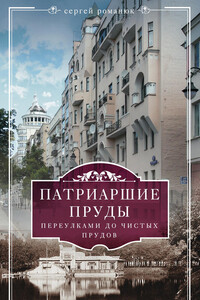

Читателю предлагается длинная прогулка от Патриарших прудов, через переулки между Тверской и Малой Дмитровкой, Цветной бульвар, к Мясницкой улице и Чистым прудам.

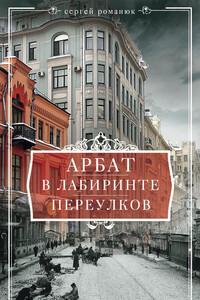

23 арбатских переулка общей протяженностью 8 километров — это целый особый город, резко отличающийся от других районов Москвы. Они бесконечны и необъятны. Сколько ни пиши о них, всегда находится что-то новое.

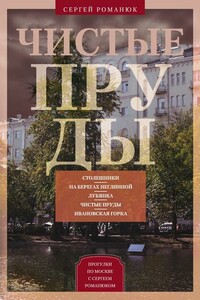

Книга рассказывает о истории московских слобод, находящихся между Садовым Кольцом и Камер-Коллежским валом, о сохранившихся и утерянных памятниках архитектуры и культуры и о многих других примечательных вещах. Будте интересна любому, интересующемуся историей Москвы.

Прогулки по Москве всегда интересны и содержат в себе некий элемент неожиданности, даже если и проходят по заданному маршруту. А поможет разобраться в хитросплетениях московских переулков известный москвовед и писатель Сергей Романюк.

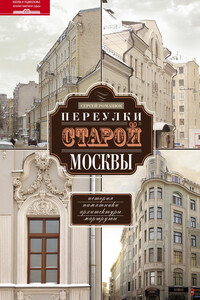

Эта книга приглашает в путешествие по московским переулкам, раскинувшимся в старом городе, ограниченном Садовым кольцом. Здесь, в небольшой части современного города-гиганта, сосредоточено большинство архитектурных и исторических памятников. В книге рассказывается о сокровищах, которые «спрятаны» в прихотливом лабиринте переулков, вдали от проторенных туристами путей, о выдающихся сооружениях и памятных местах, связанных с великими именами в истории нашей страны, о рядовых, казалось бы, ничем не примечательных зданиях и часто незаслуженно забытых деятелях отечественной культуры и истории.

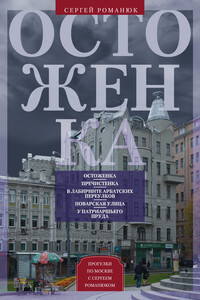

Сергей Романюк приглашает вас в путешествие по Москве. Вместе с автором читатель пройдет от Остоженки – в древние времена дороги из Киева и Смоленска во Владимир, Суздаль и Ростов Великий – переулками до Тверской – крупнейшей улицы современного города.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.