Поездка на острова - [52]

Будили его всей компанией — трясли за плечи, вопили, свистели разбойным посвистом. Первой мыслью, когда он проснулся, было: пропади все пропадом, не встану, не могу встать…

Конечно, он встал и, шатаясь, натыкаясь на стены, пробрался в сени, чтоб ополоснуть лицо под рукомойником, кое-как оделся и заставил себя выпить стакан спитого чая. Его спутники были в отменно бодром настроении: шутили, разыгрывали друг друга, втаптывали ноги в набитые сеном резиновые сапоги, о чем-то уже спорили, словом, вели себя, как и следует вести на охоте, если ты занимаешься этим делом не через силу. За окнами было черно, и, представляя себе медленное — ползком — путешествие по заросшему холодному озеру, пронизывающий рассветный ветер, Чугуев испытывал неудержимый соблазн сказаться больным. Он повязал пояс-патронташ и почти с ненавистью снял со стены тяжелое, неприятно холодное ружье.

Против ожидания, на улице оказалось довольно тепло и тихо. Что-то живое, тугое ткнулось в ноги Чугуеву и завертелось в коленях — егерский пойнтер, которому предстояло отыскать всех несобранных на вечерней зорьке уток. Чугуев нагнулся и погладил его по худым бочковатым теплым ребрам.

На этот раз решили разделиться. Тютчев высадил Чугуева на корье, а сам поплыл дальше. Чугуеву было немного боязно оставаться одному, да и не верил он в утреннюю зорьку без шалаша и без чучел, но сделал вид, что вполне доволен и своим зыбким пристанищем, и предстоящим одиночеством. Он нащупал пенек и пристроился на нем, положив ружье на колени. Надо было перетерпеть темноту, утреннюю свою непрочность, усталое равнодушие, отсутствие любви и желаний в душе, чтобы выиграть предстоящий день и всю последующую жизнь, ибо жизнь вновь наступит радостью и слезами, не может не наступить.

Он обнаружил, что тьма разрядилась, и до рассвета, до солнца мир обрел четкое графическое выражение, существуя небом, камышом, берегом, орешником — свинцово-угольный, но достаточно четкий.

Ему повезло: он задремал. Дрема была необыкновенно сладкой и живительной, как кислородная подушка, как укол морфия, как прохладная ладонь жены на лбу. Подобно морскому прибою, сон то накатывал, погружая его в блаженную пустоту, то отступал, возвращая в полуявь, и тут, на грани сознания, Чугуев постигал благость творящегося с ним и снова проваливался в сон.

Когда же он окончательно проснулся, было светло, хотя солнце еще не поднялось. Впрочем, густой орешник на берегу должен был лишить его зрелища восхода, как накануне стена тростника — заката. Но он не особенно горевал, поскольку небо, затянутое тусклой, серой пленкой, все равно не даст разгуляться алому жару. Восход совершился в нем самом, он был рад продолжающейся жизни.

Солнце так и не показалось, лишь над головой белесую наволочь лизнул желтый язычок и сразу же погас; серый, ровный сумрак лег над озером, над всей землей. Утки не показывались, зато было много горластых чаек, носившихся над самой головой, а вода кишела ондатрами. Крупные крысы курсировали во всех направлениях, руля крепким хвостом и высунув из воды тупые мордочки, они сидели на мусорных кочках в лещуге, хлюпали поблизости в камыше.

В паутинных нитях, растянутых между тростниками, иссыхали запутавшиеся мушки. Стоило, забыв о них, глянуть вдаль, сквозь тростник, как темная порошинка прикидывалась глазу севшей на воду уткой, он вздрагивал и хватался за ружье. А уток не было, нечастые выстрелы звучали лишь в том же месте, что и накануне. Видно, Харламов продолжал успешные действия.

Но что значила мелкая охотничья неудача перед удачей поездки? Он опять верил в себя, в свое здоровье и силы, был заряжен на жизнь и работу. А утки еще будут!

Так, без выстрела, они отправились домой. По пути им попался выводок: утка-мать бесстрашно плыла по чистой воде с выводком утят. Чугуев решил было, что это дворовые, но тут утка-мать нутряно крякнула, и желтые, еще пушистые птенцы дружно юркнули в лещугу, а вслед — и крякуша, обнаружив тем самым свою дикую сущность.

— Июльский выводок, — заметил Тютчев. — Весной охота была запрещена, и распоясавшиеся селезни не давали самкам нормально яйца высиживать. И вот результат. Как говорится, потерянное поколение, им не стать на крыло до заморозков.

— Подкиньте мне цифры и факты, — сказал Чугуев, — я толкну статью об охране природы — истинной и мнимой.

— Давно бы так! — обрадовался Тютчев. — Я вам сколько угодно материала подберу, только дайте время. Вы же не последний раз в наших палестинах. Приезжайте на северную, на валовой пролет.

— Договорились! — воскликнул Чугуев, взволнованный словами «валовой пролет»…

На берег высадились одновременно с компанией Харламова. Бывший комсомольский вожак области перешагнул через борт лодки, прошлепал журавлиным шагом к берегу — набитая утками сетка оттягивала ему плечо — и будто без сил повалился на траву. Подбежал мокрый, облипший водорослями пойнтер и принялся взволнованно обнюхивать распростертое на траве длинное тело.

— Ишь, черт, выламывается! — ревниво сказал Тютчев и, не задерживаясь, прошел дальше.

Харламов, хоть и занятый своим представлением, приметил Чугуев а.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

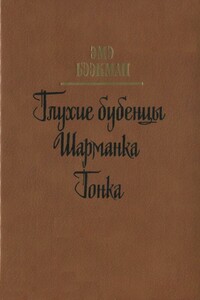

В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.