Поэмы - [3]

К сожалению, автору не суждено было довести поэму до конца. Завершена лишь «отцовская» линия сюжета. Судьба сына (фигуры во многом автобиографической) остается неясной, но, несомненно, трагической. Возникающие в последней из завершенных, «варшавской», главе образы вьюги, ветра, который «ломится в окно, взывая к совести и к жизни», «Пана-Мороза», который «во все концы Свирепо рыщет на раздольи», в чем-то близки атмосфере будущей «октябрьской» поэмы Блока с ее сквозным мотивом метельной бури, сотрясающей мир.

Рядом с грандиозным по замыслу «Возмездием» «Соловьиный сад» выглядит очень скромно, и сам автор улыбчиво называл его «поэмкой». Однако, читая «поэмку» и рассматривая ее в перспективе всего творчества Блока, вспоминаешь давние строки Фета:

В предельно сжатом и четко организованном сюжете «Соловьиного сада» воплощены издавна волновавшие Блока мысли и чувства. Уже в «Ночной Фиалке» герой тяготился пребыванием в сказочном королевстве, прислушиваясь к зову жизни за стенами. С годами этот мотив становится все отчетливее. Близкий будущей поэме сюжет возникает в стихотворении «В сыром ночном тумане…», где перед усталым путником возникает манящий огонек:

Волнующая автора тема развита с поразительной смелостью и искренностью в сюжете «Соловьиного сада», где сказочность сочетается с величайшей простотой. Сердце героя разрывается между окружившей его в волшебном саду красотой и суровым долгом, связанным с «низким», прозаическим образом осла, спутника самого будничного труда.

В литературе о Блоке существует версия, согласно которой соловьиный сад – нечто дьявольское, соблазн, созданный на погибель человеку. Однако думается, что это скорее образ счастья, еще недостижимого для людей и поэтому морально невозможного даже для того, который, казалось бы, мог им спокойно наслаждаться. Эта же мысль постоянно возникает и в лирике поэта:

Случилось так, что отдельным изданием «Соловьиный сад» был выпущен уже после революции, почти одновременно с «Двенадцатью», и демонстративно противопоставлялся некоторыми критиками этой новой поэме. Однако при всех внешне разительных отличиях оба произведения роднит самоотверженное приятие реальной жизни – в облике ли тяжелого будничного труда или грозно «двинувшейся» и крушащей на своем пути «виновных, как и невиновных» (вроде бедной «толстоморденькой Кати» в «Двенадцати») стихии народного мятежа.

Грозная, неостановимая поступь двенадцати героев явно ассоциировалась у поэта с его давним драматическим истолкованием знаменитого гоголевского образа-символа. «Что, если тройка, вокруг которой „гремит и становится ветром разорванный воздух“, – летит прямо на нас?» – писал он ранее, в статье «Народ и интеллигенция» (1908).

Блок чутко и верно понял, что «многопенный вал» (слова из его стихотворного послания «3. Гиппиус») революции возник из неисчислимого множества самых разных «капель» – от возвышенной мечты о справедливости до «черной злобы» и мстительных упований («Уж я ножичком полосну, полосну!..» – слышится в разноголосом «хоре» двенадцати красногвардейцев). По выражению чуткого современника, поэма осветила «и правду и неправду того, что совершалось». Ее герои нисколько не идеализированы, и тем не менее она, по словам поэта Максимилиана Волошина, «оказалась милосердной предстательницей (заступницей. – А. Т.) за темную и заблудшую душу русской разиновщины». С величайшим состраданием и сочувствием написан образ «бедного убийцы» Катьки – Петрухи. И появление в финале поэмы Христа как бы во главе красногвардейцев, пусть и невидимого им, говорило о надежде автора на то, что правда и справедливость все-таки живут в глубине этих яростных душ и в конце концов восторжествуют.

Подобным стремлением защитить, отстоять «правду того, что совершалось», продиктованы и написанные сразу после «Двенадцати» «Скифы». Непосредственные впечатления от происходящего (в первую очередь – от немецкого наступления на новорожденную и неокрепшую Советскую Республику) претворились в этой маленькой поэме в грандиозные трагические картины.

Еще в «Итальянских стихах» (1909) и других, более ранних произведениях Блок проводил резкую грань между ценностями великой европейской культуры и тем, что он называл «всеевропейской желтой пылью», цивилизацией, где «машина раздавила человека» (как это происходит в пьесе «Песня Судьбы»), гнетущей бездуховностью; между тем, что он впоследствии, в дни создания «Скифов», назовет «лицом» Европы и ее все явственней обозначающейся хищной «мордой».

Автобиография написана Блоком для издания «Русская литература XX века» под редакцией В А. Венгерова (т. 2, М., 1915).

В январе 1918 года А. Блок создает самую знаменитую свою поэму — создает за несколько дней, в едином вдохновенном порыве. Обычно требовательный к себе, он, оценивая свое творение, пишет: “Сегодня я гений”. Напечатанная в феврале поэма вызвала бурные и противоречивые отклики. Многое в ней казалось неприемлемым собратьям по литературе. Но, несмотря на это, поэма Блока по праву заняла свое место в истории русской литературы, В “Двенадцати” Блок запечатлел образ той революции, в которую он верил, которая открылась ему в заревах пожаров, в метелях, в дыхании России.

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством».

«Торговая площадь с домом градоначальника в центре города. Утро. Некрасивые и мрачные фасады довольно высоких домов с плотно закрытыми дверьми. Окон на улицу почти нет, видно только несколько окон в верхних этажах. К стенам прислонены лавочки, крытые камышом. Площадь начинает понемногу наполняться народом. У главных ворот дома градоначальника, которых помещается в низкой зубчатой стене под акацией, сидит домоправитель Хамоизит, длинный и тощий. Он не совсем пришел в себя с похмелья и мурлычет песню: „Пей, пей, подноси, пей, пей, подноси“…».

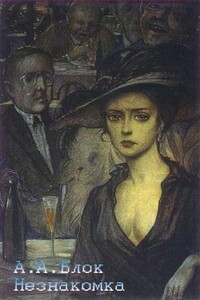

Незнакомка — героиня лирической драмы А.А.Блока «Незнакомка». Образ Незнакомки впервые появляется в стихотворении того же названия. В нем описывается «скука загородных дач» и пошлая обстановка пригородного ресторана. Этой прозаической картине противопоставлено нездешнее видение прекрасной Незнакомки, которая в одиночестве проходит меж рядами пьяных. Она наделена всеми возможными романтическими атрибутами: одета в «упругие шелка», на ней «шляпа с траурными перьями», «в кольцах узкая рука». Появление Незнакомки имеет двойственную мотивировку: среди присутствующих ее видит один поэт, но при этом поэт пьян, и видение может быть истолковано равным образом как хмельная галлюцинация.Лирическая драма «Незнакомка» (первоначально ее жанр определялся как «три видения», в окончательном тексте «видениями» называются действия пьесы) продолжала развивать противопоставление, на котором строилось стихотворение, между миром романтической мечты и действительностью.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.

Третья книга трилогии «Тарантул».Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии – «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка».Для среднего школьного возраста.

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А. В. Суворова.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

Лирическая повесть о героизме советских девушек на фронте время Великой Отечественной воины. Художник Пинкисевич Петр Наумович.