Подснежники - [16]

Когда ей было семнадцать, сказала Маша, матери потребовалась операция. Как и за все, что государство теоретически предоставляло людям задаром — от акушерки, помогавшей человеку появиться на свет, до участка земли на кладбище, — им пришлось платить: давать взятки врачам, покупать мыло и кетгут, которыми зашьют после операции разрез на теле матери. И Маша бросила институт — всего через неделю после начала занятий — и устроилась на работу в столовую военно-морской базы. Она и сейчас еще каждый месяц посылает матери деньги. Я угадал почти точно: ей, сказала Маша, двадцать четыре, а Кате двадцать.

Я спросил, что она чувствовала тогда — бросив учебу, начав работать, пожертвовав ради матери своим будущим.

— Это было нормально. Знаешь, Коля, в те времена у нас больших надежд не имелось. Плохая еда. Плохие люди. Невезение. Ничего особенного.

Конечно, она использовала правильное сочетание: ее силы с ее бедой. Маша была девушкой целеустремленной, знавшей жизнь, и казалась в чем-то старше, чем я (хотя по московским меркам наша разница в возрасте была вполне респектабельной). И в то же самое время она производила впечатление существа беспомощного и почти одинокого. Она пробуждала во мне именно те желания, какие ей требовались: стремление спасти кого-нибудь (или увериться, что ты на это способен) — присущее, насколько я понимаю, каждому мужчине — и потребность в том, чтобы кто-то спас тебя.

Я знал, что у меня нет тех денег, на какие она, возможно, рассчитывала. Но думал, что дать ей ощущение безопасности мне по силам.

— На каком судне служил твой отец? — спросил я.

Она ответила, что не имеет права рассказывать об этом, особенно иностранцу. Но тут же звонко рассмеялась и добавила, что сейчас оно, наверное, уже не имеет значения.

— Он плавал на… как это у вас называется? — корабль, который ломает лед. Чтобы могли проплыть другие суда.

— Ледокол.

— Да, — согласилась она, — ледокол. Отец служил на атомном ледоколе. И дед тоже на ледоколах ходил. Во время войны он расчищал путь для кораблей с Запада. Может быть, и для твоего дедушки расчищал.

— А как он назывался? Ледокол твоего отца.

Я считал, что это еще один вопрос, который полагается задавать, когда разговор идет о моряке.

Маша ответила, что в названии не уверена, просто забыла его. Однако, продумав несколько секунд, сказала:

— «Петроград». Ледокол «Петроград». Его назвали так в честь революции.

Она улыбнулась, как улыбается человек, которому удалось извлечь из памяти затерявшийся в ней драгоценный факт.

Утром, когда Маша еще спала, прижавшись щекой к подушке, я обнаружил, что нос ее чуть искривлен — на расстоянии в две третьих его длины от кончика, — следствие удара тыльной стороной руки, решил я, нанесенного ей либо отцом, либо морячком-ухажером. А еще обнаружил два одинаковых темных пятнышка точно в центре каждой ягодицы. И крошечные морщинки, едва-едва начавшие появляться возле уголков глаз. Помню, увидев их, я возжелал ее еще сильнее — потому что они делали Машу настоящей, живым существом, которое может умереть, и не только умереть.

Позже, когда мы пили на кухне чай с лимоном (чашки из «ИКЕА», стулья из «ИКЕА» — большая часть моей обстановки происходила из «ИКЕА», которая была тогда в Москве такой же неизбежностью, как смерть, уклонение от налогов и цирроз печени), Маша снова заговорила о своей тетушке, той, что жила в Москве. Сказала, что она и Катя видятся с ней так часто, как могут, но не так, как хотели бы. И сказала, что хочет вскоре познакомить меня с ней.

— Может быть, на следующей неделе, — предложила она. — Или через неделю. Тете одиноко в Москве, поэтому она радуется, когда мы к ней приходим. Ты ей понравишься. Думаю, знакомых иностранцев у нее не много. Может, и ни одного. Прошу тебя.

Ну конечно, ответил я. Буду счастлив познакомиться с ней. Маша допила чай, поцеловала меня в кончик носа и ушла на работу.

Приближалась середина ноября. Весь «мокрый снег» растаял, однако лед, образовавшийся во время октябрьских холодов, уцелел — забился в трещины асфальта и сидел там, точно попавший в окружение взвод, ожидающий подкрепления. «Входите», — сказала Татьяна Владимировна. О Советах можно говорить что угодно, но по части паркета они всегда оставались чемпионами мира. Паркет начинался прямо от двери квартиры и тянулся переплетенными бумерангами хрущевской эпохи, прикрываясь в середине пола выцветшим туркменским ковром. Еще имелась в квартире поблескивавшая коммунистическая люстра, которая выглядела сказочной, пока ты не подходил к ней поближе.

Мы разулись, повесили наши пальто на крючки и пошли по коридору за Татьяной Владимировной. Квартиру ее я помню гораздо яснее, чем мне хотелось бы. Мы прошли мимо спальни с двумя одинарными кроватями (застелена была только одна), темным деревянным гардеробом и белым туалетным столиком с зеркалом в орнаментальной раме. За спальней последовала еще одна комната, наполовину заставленная упаковочными коробками, следом — дверь в ванную комнату и кухня с допотопным холодильником и истертым линолеумом на полу. Стены гостиной, в которую она нас привела, были оклеены ворсистыми коричневыми обоями, немного отстававшими в одном углу, под потолком. Здесь стоял книжный шкаф с томами старой советской энциклопедии и большой деревянный стол, накрытый зеленой бязью. На столе красовалось русское угощение, которого я всегда побаивался, столь же несъедобное, сколь и экстравагантное. Оно наверняка обошлось хозяйке в месячную пенсию и две недели готовки: рыба в капельках жира, студень из мяса неопределимого животного, разломанные на комки русские шоколадки, уже остывшие блины, сметана и особый сладковатый сыр, который в России жарят, приплюснув в котлетки.

Представленные рассказы – попытка осмыслить нравственное состояние, разобраться в проблемах современных верующих людей и не только. Быть избранным – вот тот идеал, к которому люди призваны Богом. А удается ли кому-либо соответствовать этому идеалу?За внешне простыми житейскими историями стоит желание разобраться в хитросплетениях человеческой души, найти ответы на волнующие православного человека вопросы. Порой это приводит к неожиданным результатам. Современных праведников можно увидеть в строгих деловых костюмах, а внешне благочестивые люди на поверку не всегда оказываются таковыми.

В жизни издателя Йонатана Н. Грифа не было места случайностям, все шло по четко составленному плану. Поэтому даже первое января не могло послужить препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник, заполненный на целый год вперед. Чтобы найти хозяина, нужно лишь прийти на одну из назначенных встреч! Да и почерк в ежедневнике Йонатану смутно знаком… Что, если сама судьба, росчерк за росчерком, переписала его жизнь?

Роман основан на реальной истории. Кому-то будет интересно узнать о бытовой стороне заграничной жизни, кого-то шокирует изнанка норвежского общества, кому-то эта история покажется смешной и забавной, а кто-то найдет волшебный ключик к исполнению своего желания.

За годы своей жизни автор данного труда повидал столько людских страданий, что решил посвятить свою книгу страдальцам всей земли. В основу данного труда легла драматическая история жизни одного из самых лучших друзей автора книги, Сергея, который долгое время работал хирургом, совместив свою врачебную деятельность с приемом наркотиков. К духовному стержню книги относится жизнь другого его друга в студенческие годы, исповедавшего буддизм и веру в карму. В данной книге автор пожелал отдать дань страдальцам, ведомым ему и неведомым.

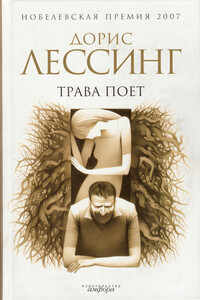

Увлекательная история жизни и трагической гибели Мэри Тернер, дочери английских колонистов, вышедшей замуж за фермера из Южной Родезии. Самый первый роман Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии в области литературы за 2007 год, моментально принесший начинающей писательнице всемирную известность.

Автор рассказов этого сборника описывает различные события имевшие место в его жизни или свидетелем некоторых из них ему пришлось быть.Жизнь многообразна, и нередко стихия природы и судьба человека вступают в противостояние, человек борется за своё выживание, попав, казалось бы, в безвыходное положение и его обречённость очевидна и всё же воля к жизни побеждает. В другой же ситуации, природный инстинкт заложенный в сущность природы человека делает его, пусть и на не долгое время, но на безумные, страстные поступки.