Подлинное скверно - [2]

Больница, в которую я попал, содержалась на средства мещанской управы, лечили в ней бесплатно, но долго больных не держали: полежал — и выходи, дай другому полежать. Меня вскоре выписали. Пришлось долеживать дома.

Когда я наконец выздоровел, то прежде всего пошел искать своих друзей. Признаться, мне было очень обидно, что ни Зойка, ни Илька даже не поинтересовались, жив я или умер. Во всяком случае, ни он, ни она так к лам ни разу и не заглянули.

Сначала я отправился к бабкиной будке. Но бабки там не оказалось. Вместо нее к поезду выходила сфлажками какая-то рябая женщина. На все мои расспросы, где теперь живет бабка и при ней ли рыжая девочка, женщина отвечала одно и то же: «Иди, хлопчик, своей дорогой».

Ничего я не узнал и об Ильке. Кузница стояла с заколоченной дверью. Когда я постучал в калитку соседней хаты и спросил, куда перебрался кузнец Тарас Иванович, то хозяин только свистнул и хлопнул дверью. Домой я вернулся до того удрученный, что весь день ни с кем не разговаривал, а только вздыхал. Теперь понятно, почему никто из них не навестил меня: они либо бежали из города, либо сидят в тюрьме. А может быть, их и совсем нет на свете: ведь какой бой шел тогда на улице! Илька, Илька… Как я мог подозревать его в измене нашей дружбе! Да еще после того, как он спас мне жизнь. Да, спас, потому что казак обязательно зарубил бы нас с Зойкой, если б Илька не пальнул в него из пистолета. Но ничего, придет время — и я за всех отомщу. Вот только бы мне поправиться поскорей, а то я так ослабел, что у меня подгибаются ноги.

Утром, когда брат Витя собрался в училище, я попросил его узнать у ребят нашего класса, куда делся Илька. Вернувшись, Витя сказал, что ребята ничего толком не знают: одни говорили, что Илька застрелил самого офицера и был за это повешен, другие — что он подался на весельной лодке в Румынию, а третьи — будто видели его на паровозе, где он бросал лопатой в топку уголь. Все это было похоже на Ильку, и я не знал, чему же верить.

Поправлялся я туго и в училище не ходил. Мне бы надо было заниматься дома, чтобы не отстать, но отец говорил, что главное — это иметь хороший почерк. «Нам министрами не быть, — внушал он мне. — Геометрия да астрономия — это все хорошо, но в канцелярии у тебя не спросят, сколько верст до луны, в канцелярию по почерку принимают. Напишешь прошение каллиграфически — примут, нацарапаешь — не примут, а если по протекции и примут, то потом все равно выгонят. Это только министр может позволить себе подписываться, как курица лапой. Ему что! За него другие пишут». Отец прослужил в разных канцеляриях без малого тридцать лет, как он говорил, отполировал штанами не меньше дюжины стульев и не представлял себе теперь, кем еще могут быть его сыновья, если не канцеляристами. И вот, вместо того чтобы решать задачи по арифметике и алгебре или заучивать по учебнику ботаники, какие растения принадлежат к семейству амариллисовых, я под диктовку отца исписывал целые стопы бумаги всевозможными «отношениями».

Я писал, а отец смотрел через мое плечо, хорошо ли у меня получалось. Если ему какая-нибудь буква моя не нравилась, он брал перо из моей руки и показывал, как надо писать эту букву, чтобы она выглядела позаковыристей. При этом он, точь-в-точь как гоголевский Акакий Акакиевич, «и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами», а я смотрел и давал себе клятвенное обещание, что скорей пойду грузчиком в порт и буду таскать на спине пятипудовые мешки с пшеницей (это я-то, заморыш!), чем вековать в канцелярии.

Однажды отец решил, как сказали бы в наши дни, сочетать теорию с практикой в обучении меня канцелярскому делу. К этому времени наша чайная-читальня окончательно прогорела и отец служил регистратором в городской управе. Он взял меня с собой в канцелярию и занялся регистрацией писем, а я их вкладывал в конверты и на конвертах писал адреса. Одно письмо адресовалось причту Митрофаниевской церкви. Хотя я и знал, что причт — это не один человек, а все служители церкви вкупе, но машинально написал: «Господину причту Митрофаниевской церкви». Через два дня отца вызвал в свой кабинет секретарь управы и, тыча в какую-то бумажку пальцем грозно спросил: «Это что такое, а? Я вас спрашиваю, что это такое?!» Трясущейся рукой отец взял бумажку и с ужасом прочитал: «Имею честь сообщить, что если городская управа и впредь будет писать: «Господину причту», то я ей буду отвечать: «Госпоже городской управе». Священник Митрофаниевской церкви Григорий Курилкин».

На том и кончилось в моем обучении канцелярской премудрости сочетание теории с практикой.

Вскоре я опять пошел в училище. Так как я сильно отстал, меня оставили на второй год. Я проучился еще несколько лет, в течение которых, как мне казалось, на земле не произошло ничего особенного. Учась, я не обнаруживал ничего особенного и в своих способностях. Так и дотянул до выпускных экзаменов. Но на экзаменах поразил всех учеников и учителей. Дело в том, что вследствие ранения в голову я часто забывал самые обыкновенные вещи. Доходило до того, что я иногда даже не мог вспомнить, как меня зовут. К кличке Заморыш, которая пристала ко мне очень давно, присоединилась еще одна — Тронутый. Переходил я из класса в класс с посредственными оценками. А на выпускном экзамене взял и написал сочинение, вызвавшее в педагогическом совете смятение и спор. Сочинение называлось «М. В. Ломоносов— ученый и стихотворец». На первых двух страницах я, как и все экзаменовавшиеся, точно следовал теме сочинения. Первую часть его я закончил словами Пушкина: «…Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник…» На двух остальных страницах я пустился в рассуждение о том, что в России много талантливых людей, но им нет хода, и в доказательство сослался на решение мирового судьи, который приговорил самоучку-изобретателя Курганова к заключению в арестном доме. Сочинение я закончил надеждой, что наступит время, когда в России будут чтить не одного Ломоносова, а сотни Ломоносовых.

"…Цирк был круглый, деревянный, большой. Оттого, что на всей площади, кроме него, не было других построек, он казался важным. На стенах, около входа, висели афиши, а на афишах боролись полуголые люди со вздувшимися мускулами, стояли на задних ногах лошади, кувыркался рыжий человек в пестром капоте. Ворота цирка оказались раскрытыми, и Артемка вошел в помещение, где стояли буфетные столики с досками под мрамор. Малиновая бархатная портьера прикрывала вход куда-то дальше. Артемка постоял, прислушался. Никого. Даже окошечко кассы задвинуто.

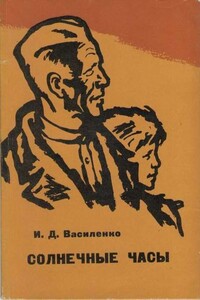

В книге «Солнечные часы» собраны лучшие произведения, написанные Иваном Дмитриевичем Василенко в годы Великой Отечественной войны. Они о ребятах, маленьких гражданах своей страны, которые в трудное для нее время стремятся принять самое активное участие в делах взрослых, в их борьбе с фашистами.Состав:1. Зеленый сундучок2. План жизни3. Солнечные часы4. Приказ командира5. Полотенце6. Гераськина ошибка7. Сад.

В этой книге издаются все пять повестей, объединенные одним героем — Митей Мимоходенко — и общим названием «Жизнь и приключения Заморыша». Митя был свидетелем и участником интереснейших событий, происходивших на юге России в начале XX века. Столкнувшись с рабочими, с революционным движением, Митя Мимоходенко перестает быть Заморышем: он становится активным борцом за народное счастье, из мальчика «на побегушках» в базарном трактире вырастает в активного революционера.

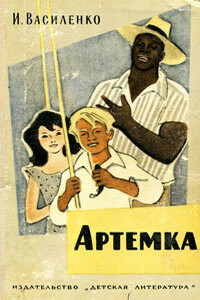

Вторая повесть широко известного цикла из пяти повестей об Артемке, который прошел путь от бездомного мальчика до бойца Красной Армии.

Произведения Ивана Дмитриевича Василенко полюбились широким массам юных и взрослых читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.Прежде чем стать писателем, Иван Дмитриевич переменил много профессий: был половым в чайной для босяков, учителем, счетоводом. После Октябрьской революции Василенко вел большую работу в органах народного образования.В 1934 году Иван Дмитриевич тяжело заболел. Трудно оказаться прикованным к постели человеку, привыкшему всегда находиться в гуще жизни. Но Василенко находит в себе силы остаться полезным людям.

Повесть «Список прегрешений» держит читателя в постоянном напряжении и ожидании катастрофы — как детектив или драма — хотя ничего необычного или трагического на первый взгляд не происходит. Тинэйджеру она задает вопросы на вырост, а взрослому читателю дарит будоражащую возможность заново пережить болезненное открытие собственной чувственности, забыв о привычном снисходительном взгляде на мир подростков.

Веселая добрая повесть для детей про егозу девочку Таю, прозванную в семье Фитюлькой, про ее приключения и веселую детскую жизнь. Рисунки В. Дроздова.Для дошкольного возраста.

«Прекрасная нивернезка» — единственное произведение Доде, написанное для детей. Первое его издание Доде посвятил своему младшему сыну: «Моему милому мальчику Люсьену Доде».

Кто откажется от такого удовольствия? Жить на настоящем океанском судне, учиться в школе по Интернету, но главное — вместе с родителями-учеными исследовать жизнь диких дельфинов! Двенадцатилетней девочке Джоди и ее братьям-близнецам необыкновенно повезло! Ведь им удалось узнать о дельфинах то, что не знает еще никто. А ведь путешествие еще только начинается...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Произведения Ивана Дмитриевича Василенко полюбились широким массам юных и взрослых читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.Прежде чем стать писателем, Иван Дмитриевич переменил много профессий: был половым в чайной для босяков, учителем, счетоводом. После Октябрьской революции Василенко вел большую работу в органах народного образования.В 1934 году Иван Дмитриевич тяжело заболел. Трудно оказаться прикованным к постели человеку, привыкшему всегда находиться в гуще жизни. Но Василенко находит в себе силы остаться полезным людям.

Произведения Ивана Дмитриевича Василенко полюбились широким массам юных и взрослых читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.Прежде чем стать писателем, Иван Дмитриевич переменил много профессий: был половым в чайной для босяков, учителем, счетоводом. После Октябрьской революции Василенко вел большую работу в органах народного образования.В 1934 году Иван Дмитриевич тяжело заболел. Трудно оказаться прикованным к постели человеку, привыкшему всегда находиться в гуще жизни. Но Василенко находит в себе силы остаться полезным людям.

Произведения Ивана Дмитриевича Василенко полюбились широким массам юных и взрослых читателей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.Прежде чем стать писателем, Иван Дмитриевич переменил много профессий: был половым в чайной для босяков, учителем, счетоводом. После Октябрьской революции Василенко вел большую работу в органах народного образования.В 1934 году Иван Дмитриевич тяжело заболел. Трудно оказаться прикованным к постели человеку, привыкшему всегда находиться в гуще жизни. Но Василенко находит в себе силы остаться полезным людям.