Письма о современной литературе - [2]

Но никто не понимал тогда Хомякова, все благоговели пред Западом и, не обращая внимания на эти стихотворения Хомякова, восхищались другими его стихотворениями, особенно тем, которое начинается:

и пр.

Хотя тут ничего прекрасного мы не находим, да и чело, которое может служить зеркалом, кажется, не имеет в себе ничего привлекательного.

Кроме «Московского вестника» были в Москве и другие журналы, о которых мы говорить не станем, ибо это было бы подробнее, нежели мы хотим. Издавался еще «Вестник Европы», принадлежавший к более древней эпохе литературной, а также «Галатея» и «Атеней»; и тот и другой журнал составляли оттенки «Московского вестника».

Рядом с «Московским вестником», где ясно высказывались добросовестный труд, убеждение и увлечение, стоял «Телеграф», представлявший уже другую сторону общего тогда для всех Западного направления. Что было делом для одних, то там обращалось в спекуляцию; вместо учености являлось там нахальство, дерзость и ловкий прием ругать, что до сих пор хвалилось: это легко, а потому привлекает. «Телеграф» был предшественником целой эпохи литературной. Для публики нашей чересчур много значили авторитеты – «Телеграф» напал на авторитеты. В «Телеграфе» это не было порывом истины, хотя бы наливом негодования, – нет, в нем это была лихая хватка и больше ничего, желание отличиться; лестно казалось напасть на славу, пример Моськи Крылова для многих соблазнителен. Но это «Телеграфское» нападение совпало с исторической минутой и, повторяем, имело смысл; смысл этот обозначился не в «Телеграфе», но внутри публики. Не «Телеграфу» и не его преемникам современным Петербургским извлечь было пользу и истину из всех этих нападений, потому что «Телеграф» и журналы, его преемники, кругами двигались или двигаются – но польза из кружения, однако, была для взгляда на литературу вообще, для критики, для сознания, для хода самой литературы. Бойкость и ловкость, расторопность «Телеграфа», которые часто бывают признаками отсутствия серьезного труда и сопровождают торговую спекуляцию, давали ему большой ход в публике. Но так как история бывает неразборчива в средствах и самое зло обращает на пользу (что, однако, нисколько не извиняет зла), то и «Телеграф» имел значение в ходе литературы.

Позднее явился «Телескоп»: в нем слышался отчасти тон «Телеграфа», отчасти тон «Московского вестника»; сверх того, в «Телескопе» были и положительные достоинства, известная степень учености, ума и таланта. Впрочем, не было в этом журнале ни увлечения, ни искренней преданности какой-нибудь мысли. Издатель «Телескопа» Надеждин сделался известным еще прежде критическими статьями на Пушкина. Бойкость слога и ловкость речи этих статей, которые обличают отсутствие эстетического чувства автора, имели успех в утомленной от поэтических восторгов публике. Подражательное русское общество испытывало подражательное удовольствие (к этому было уже оно приучено «Телеграфом»), когда нападали на какую-нибудь славу. А теперь нападали наконец на самого Пушкина. Конечно, критики Надеждина, придирчивые, грубые, но умно написанные и отчасти справедливые в том только отношении, что в Пушкине были свои, и общие всем нашим литераторам, недостатки, имели влияние преимущественно на толпу, никогда не понимавшую Пушкина и только ахавшую перед ним; но остальная часть публики более или менее их принимала, оттого, может быть, что смутно слышалось в них возвещение о прекращении стихотворного периода вообще.

Между тем, в литературном кругу московском начинала происходить перемена, обозначившаяся ослаблением прежней деятельности. «Московский вестник» уже давно прекратился. Предпринят был новый журнал в том же духе, «Московский наблюдатель». Появились прежние имена, но прежней искренности не было, но все уже было вяло: журнал не пошел, передан был совершенно другим издателям, которые выдвинули было горячо германскую поэзию, и особенно философию, снова на сцену; но это уже была только вспышка, она скоро прошла, и «Московский наблюдатель», переданный еще кому-то, потерялся в неизвестности.

В Москве возникла новая мысль, мысль о вреде подражательности, о самобытности русской жизни, возникла еще неясно, – но очевидно, что при таком состоянии журнальная деятельность, да и вообще литературная, становилась невозможною. Настало время внутренней работы, предварительных изысканий и исследований, обозначающееся извне тишиной и наружным бездействием. Между тем в это время раздумья и разработки возвысился литературный Петербург, которому мало было дела до мысли, убеждений, самостоятельности и тому подобных московских странностей. Ухватившись за слово «практицизм», взглянул Петербург на журналистику со стороны торговой, и вот явилась «Библиотека для чтения», преемница «Телеграфа» относительно дерзости суждений наобум о том, чего не знаем, относительно литературной храбрости. Это был первый толстый журнал, который как будто, казалось, говорил (мог сказать с полным правом):

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,Что из крыльев комаришкиСделал две себе манишкиИ – в крахмал!..».

«Россия!.. Какие разные ощущения пробуждает это имя в целом мире. Россия, в понятии европейского Запада, – это варварская страна, это страшная, только материальная сила, грозящая подавить свободу мысли, просвещения, преуспеяние (прогресс) народов…».

«Бражник входит в рай: вот основа этой повести. С первого взгляда это может показаться странным. Иные даже, может быть, подумают, не хотел ли русский народ оправдать этой повестью страсть свою к пьянству… Ничего подобного тут нет. Чтобы понять истинный смысл повести – смысл глубокий – надобно вникнуть в нее и обратить внимание на весь рассказ о бражнике…».

«История нашей литературы и тесно связанная с нею история языка до сих пор еще для нас предмет новый и почти неизвестный; у нас есть только некоторые указания, некоторые пособия, далеко не содержащие в себе исторических судеб нашей литературы, которая, должно сказать, до сих пор не возбуждала еще нашего настоящего ученого внимания. Но если до сего времени мы были развлечены посторонним, если, в продолжение столетия, влияние чуждое, необходимое следствие предыдущего периода, деспотически у нас господствовало, зато в настоящую минуту внимание наше обращено к судьбам отечества на всех путях, во всех выражениях его жизни…».

«Среди множества повестей, поставляемых в журналы, редко встречаются такие, на которых бы внимание могло остановиться долее того времени, какое нужно на прочтение их. Хотя бы повесть была подписана и известным именем в литературе, – все же заранее знаешь и приемы и направление, раз высказавшиеся, знаешь весь состав повести и даже относительное количество входящих сюда составных частей, – так что никакого труда не стоит тут же разложить химически создание современного сочинителя повестей и романов, потому именно, что это не создание, а состав, сделанный с большою ловкостью и изредка с талантом…».

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».

В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.

Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.

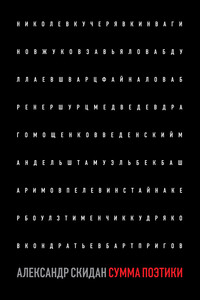

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001)