Петр Великий. Ноша императора - [3]

Верховным руководителем этих удачных военных операций был генерал-адмирал Федор Апраксин, обыкновенно бравший на себя и командование галерным флотом. Вице-адмирал Корнелий Крюйс, голландский офицер, помогавший Петру строить флот и готовить моряков, как правило, поднимал свой флаг на одном из линейных кораблей, а сам царь, всегда настаивавший на том, чтобы его называли «контр-адмирал Петр Алексеевич», когда он находился на флоте, командовал поочередно то эскадрами больших судов, то флотилиями галер. Своей обходительностью и знанием дела Апраксин производил большое впечатление на подчиненных ему офицеров-иностранцев. Один из английских капитанов описал его как человека «среднего роста, хорошо сложенного, склонного к полноте, всегда следящего за своими волосами, очень длинными и теперь уже седыми, обычно он их завязывает на затылке лентой. Он давно овдовел, детей не имеет, и тем не менее, глядя на его дом, сад, прислугу, одежду, сразу чувствуешь безупречную хозяйственность, порядок и благопристойность. Все единодушно считают, что у него отличный нрав; но он любит, чтобы люди держались сообразно своему чину». Отношения Апраксина с Петром и на суше, и на море были отмечены взаимным уважением, но с легким отпечатком настороженности. При дворе, высказав какое-нибудь мнение и убежденный в своей правоте, Апраксин продолжал, «даже когда ему противостояла самовластная воля монарха, настаивать на справедливости своих требований, пока разгневанный царь угрозами не заставлял его замолчать». Но на море Апраксин Петру никогда не уступал. Сам генерал-адмирал впервые ступил на корабль и стал постигать морское дело и военную тактику уже в солидных летах. И все же он отказывался подчиниться, даже если царь, как флаг-офицер, будучи иного мнения, пытался оспорить взгляды генерал-адмирала на том основании, что тот никогда не видал чужеземного флота. Граф Апраксин, к крайней ярости царя, попросту отвергал это обвинение; хотя после он обычно являлся к Петру со словами: «Пока я спорю с вашим величеством как с флаг-офицером, я ни за что не уступлю; но когда вы в царском чине, я знаю свое место».

К весне 1713 года галерный флот был готов. В конце апреля, всего месяц спустя после возвращения из Померании, Петр отплыл из Кронштадта с флотом, состоявшим из 93 галер и ПО других крупных судов, на борту которых в общей сложности находилось больше 16 000 солдат. Во главе всего флота стоял Апраксин, царь командовал авангардом. Поход увенчался чрезвычайным успехом. Используя галеры, чтобы перебрасывать войска с одного участка берега на другой, русская армия упорно продвигалась к западу вдоль финского побережья. Это был классический пример десантных боевых действий: стоило шведскому генералу Любеккеру занять с войсками сильную оборонительную позицию, как русские галеры, прижавшись к берегу, незаметно проскальзывали у него за спиной, заходили в какую-нибудь гавань и высаживали сотни, а то и тысячи солдат, не утомленных пешим походом и снаряженных артиллерией и боеприпасами. Шведы никак не могли им помешать, и Любеккер отступал и отступал.

В начале мая десятки русских кораблей показались в виду Гельсингфорса, богатого города с отличной глубоководной гаванью. Очутившись лицом к лицу с тысячами русских, внезапно явившихся с моря, защитники могли только сжечь склады и покинуть город. Петр тут же поплыл в близлежащий порт Борго, и Любеккеру пришлось сдать и его. Любеккера никогда не любили в Стокгольме, на него то и дело поступали жалобы, но Совет не решался сместить его, так как он был назначен самим королем. Теперь, однако, вопрос ставился так: «Давайте решать, от чего нам лучше избавиться: от Любеккера или от Финляндии».

К сентябрю 1713 года русские десанты достигли Або. Любеккера отозвали и заменили генералом Карлом Армфельдом, уроженцем Финляндии. 6 октября войска Армфельда заняли позицию в узкой перемычке между озерами близ Таммерфорса (Тампере). Русские пошли в наступление, разгромили их и обратили в бегство. После этого в Финляндии оставался лишь небольшой отряд шведской армии к северу от Або, а все шведские гражданские чиновники, государственный архив и библиотека, принадлежавшие властям провинции, были вывезены в Стокгольм. Многие из жителей Финляндии бежали через Ботнический залив и укрылись на Аландских островах. Так, за одно лето, безо всякой помощи (но зато и без препон) со стороны какого-либо иностранного союзника, Петр завоевал всю южную Финляндию.

Но все-таки на море шведский флот сохранял превосходство. На удалении от берега шведские линейные корабли были в состоянии разнести русские галеры в куски огнем своих тяжелых орудий. Галеры могли рассчитывать на успех, только если бы удалось заманить крупные суда поближе к берегу и, дождавшись, когда спадет ветер, внезапно на них напасть. И как раз такой случай представился Петру в Гангутском сражении в августе 1714 года.

Готовясь к военно-морской кампании 1714 года, Петр почти вдвое увеличил свой Балтийский флот. Только в марте была закончена постройка шести новых галер. Три линейных корабля, купленных в Англии, прибыли в Ригу, а еще один, построенный в Петербурге, стал на якорь в Кронштадте. К маю 20 русских линейных кораблей и около 200 галер были в боевой готовности.

Известный американский историк подробно рассматривает ход противостояния России и Швеции, победив в котором Петр I превратил свою страну в могущественную империю.

Труд знаменитого американского историка рассказывает о начале жизни и правления легендарного русского царя-реформатора.

Немецкая принцесса София Фредерика Августа из захолустного Ангальт-Цербского княжества, ставшая императрицей Екатериной II… Волею судеб она взошла на российский престол и самодержавно управляла империей в течение почти тридцати пяти лет (1762–1796).

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

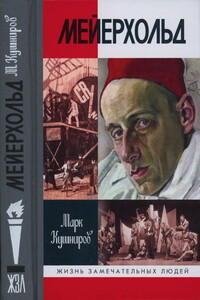

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.