Петербург – столица русской гвардии. История гвардейских подразделений. Структура войск. Боевые действия. Выдающиеся личности - [3]

лейб-гвардии Тяжелый артиллерийский дивизион

3-я телеграфная и прожекторная роты лейб-гвардии Саперного полка

Собственный Его Императорского Величества железнодорожный полк

Гвардейский корпусной авиационный отряд

1-й Военно-дорожный отряд войск гвардии

Гвардейский экипаж

Военная столица

Люблю, военная столица,

Твоей твердыни дым и гром…

А. С. Пушкин. «Медный всадник»

Гром, разумеется, орудийных салютов, а дым, естественно, пороховой – во времена Пушкина бездымный порох еще не изобрели, и на полях сражений после нескольких ружейных или артиллерийских залпов становилось темно. А вот к абсолютно точному пушкинскому эпитету «военная столица» можно с полным основанием добавить гвардейская, но здесь необходимы объяснения.

В отличие от многих европейских городов, где центральной, так сказать, градообразующей становилась площадь перед ратушей или площадь торговая, в новой столице Российской империи главные площади были прежде всего военными плацами, здесь проходили бесчисленные парады, смотры и полковые ученья.

То, что о марсовых полях говорится во множественном числе, не случайность и не оговорка. В столице военных «марсовых» площадей было несколько. Кроме ныне существующего Марсова поля Преображенская площадь напротив Таврического сада, еще и Семеновский плац рядом с Витебским вокзалом (ныне – Пионерская пл.), военные смотры проводились также на Дворцовой площади, бывали иногда на Исаакиевской и Сенатской площадях.

А почему марсовы поля поэт именует потешными? Не потому ли, что в дни Масленицы на Марсовом поле ставили балаганы, карусели, катальные горки и прочие забавы горожанам на потеху? Безусловно, в слове «потеха» таятся сокровенные понятия: «забава», «развлечение», однако в сочетании «потешные марсовы поля» смысл гораздо глубже. Отчасти потому, что «потешные» означают не настоящие, а существующие ради игры – например, военные маневры, военные учения, в отличие от сражения или битвы, или смотры, парады, хотя во времена Пушкина еще бытовало выражение «пошла военная потеха» то есть бой.

Для России наименование «потешные» хранит очень важную историческую память.

Будущий император Петр I Алексеевич собрал из двух сел, Семеновского и Преображенского, два потешных полка, т. е. собранных как бы для царской забавы. Поначалу эти два полка, Преображенский и Семеновский, не выделялись из состава всей армии. В первом Азовском походе они входили в 3-й выборный солдатский полк А. Л. Головина.

Однако по одним данным – с 30 мая, по другим – 20 августа 1700 г. бывшие потешные Преображенский и Семеновский полки стали именоваться «лейб-гвардией»,[2] что достаточно сочеталось с дополнением – «сберегательные царские».

До Петра I гвардии в России не было. Разумеется, и прежде имелась разнообразная стража, охранявшая царя, например рынды,[3] игравшие в основном декоративную роль.

Вооруженные свиты, сопровождавшие монархов, существовали с древнейших времен во всех государствах. Именовались они по-разному, в том числе и гвардией, но в России немецкое название «лейб-гвардеец» приобрело особый смысл. Офицеры и солдаты первых двух лейб-гвардейских полков набирались и обучались самим Петром и были ему лично беззаветно преданы. В них он видел единомышленников. Не просто два отборных воинских подразделения, а помощники и соратники императора, вооруженная опора среди далеко не дружественного населения, сопротивлявшегося реформам. Переживший в раннем возрасте народные бунты Петр I всю жизнь опасался и старался окружить себя людьми от народа верными и преданными, стрельцов, бояр, казаков и прочих своих подданных.

Часть гвардейцев постоянно сопровождала царя в качестве конвоя и для демонстрации силы. Например, при поездке в Архангельск в 1702 г. Петр I взял с собой три батальона преображенцев и два – семеновцев. Ради одного «царского почета» многовато.

В отсутствие царя другая часть гвардии оставалась в столице для ее охраны не только от неприятеля, но и от заговоров и восстаний.

Пользовавшиеся особым доверием царя офицеры и даже некоторые солдаты гвардии, обладавшие необходимым образованием и опытом, нередко командировались для проведения следствия по злоупотреблениям, для контроля над судопроизводством и контрактами. Так, в 1714 г. ввиду злоупотреблений местной администрацией были командированы для расследования преображенские офицеры, а председателем комиссии назначен командир батальона преображенцев. Розыск по делу инокини Елены (бывшей царицы Евдокии Лопухиной) вел капитан-поручик Преображенского полка. За царевичем Алексеем за границу ездил, опять-таки, капитан преображенцев.

В 1721 г. солдат Семеновского полка послали в Киевскую и Орловскую губернии «для понуждения губернаторов, вице-губернаторов, воевод, камергеров, комиссаров и прочих правителей в сборе всяких денежных сборов за 1719, 1720, 1721 и 1722 годы». Такие гвардейцы имели право прямой переписки с царем.

В сборник входят три повести: «Самый красивый конь», «Деревянное царство», «Посмотрите — я расту». Во всех трех повестях автор, на примере своих героев, с глубоким знанием действительности, эмоционально рассказывает, как поступает в трудные минуты жизни настоящий советский человек, когда решается не только его собственная судьба, но и судьба окружающих его людей.

В сборник входят три повести: «Самый красивый конь», «Деревянное царство», «Посмотрите — я расту». Во всех трех повестях автор, на примере своих героев, с глубоким знанием действительности, эмоционально рассказывает, как поступает в трудные минуты жизни настоящий советский человек, когда решается не только его собственная судьба, но и судьба окружающих его людей.

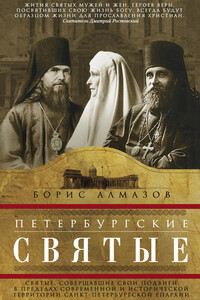

В книге известного писателя, старосты мемориального прихода собора Петра и Павла в Петербурге Бориса Алмазова в популярной форме рассказывается о православных святых, причисленных Священным синодом к Санкт-Петербургскому собору. И если первоначально было канонизировано 45, то теперь собор насчитывает более 134 человек, и с открытием новых документов и знаний число это продолжает расти.Жизненный подвиг и мученическая кончина многих святых еще никогда так подробно не освещались в светской литературе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник входят три повести: «Самый красивый конь», «Деревянное царство», «Посмотрите — я расту». Во всех трех повестях автор, на примере своих героев, с глубоким знанием действительности, эмоционально рассказывает, как поступает в трудные минуты жизни настоящий советский человек, когда решается не только его собственная судьба, но и судьба окружающих его людей.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.