Перчатка - [6]

Звезды же, видимые сквозь дырки брезентового потолка, были везде одни и те же: скошенный чертеж небосвода Дальнего Севера.

В звездах, в надеждах разницы не было, но не было и нужды ни в звездах, ни в надеждах.

На «Беличьей» ветер гулял по всем палаткам, именуемым отделениями Центральной районной больницы, открывая для больного двери, захлопывая кабинеты.

Меня это мало смущало. Мне было просто не дано постичь уют деревянной стены – сравнить ее с брезентом. Брезентовыми были мои стены, брезентовым было небо. Случайные ночевки в дереве на транзитках не запоминались ни как счастье, ни как надежда, возможность, которой можно добиться.

Аркагалинская шахта. Там было более всего дерева. Но там было много мучений, и именно оттуда я уехал на Джелгалу получать срок: в Аркагале я уже был намеченной жертвой, уже был в списках и умелых руках провокаторов из спецзоны.

Брезент больничный был разочарованием тела, а не души. Тело мое дрожало от всякого дуновения ветра, я корчился, не мог остановить дрожь всей своей кожи от пальцев ног до затылка.

В темной палатке не было даже печки. Где-то в середине огромного числа свежесрубленных топчанов было и мое завтрашнее, сегодняшнее место – топчан с деревянным подголовником – ни матраса, ни подушки, а только топчан, подголовник, вытертое, ветхое одеяло, в которое можно обернуться, как в римскую тогу или плащ саддукеев. Сквозь вытертое одеяло ты увидишь римские звезды. Но звезды Колымы не были римскими звездами. Чертеж звездного неба Дальнего Севера иной, чем в евангельских местах.

Я замотал в одеяло, как в небо, голову наглухо, согреваясь единственным возможным способом, хорошо мне знакомым.

Кто-то взял меня за плечи и повел куда-то по земляной дорожке. Я спотыкался босыми ногами, ушибался обо что-то. Пальцы мои гноились от отморожений, не заживших еще с тридцать восьмого года.

Прежде чем лечь на топчан, я должен быть вымыт. И мыть меня будет некий Александр Иванович, человек в двух халатах поверх телогрейки – больничный санитар из заключенных, к тому же из литерников, то есть из пятьдесят восьмой статьи, значит, на «истории болезни», а не в штате, ибо штатным может быть только бытовик.

Деревянная шайка, бочка с водой, черпак, шкаф с бельем – все это вмещалось в уголок барака, где стоял топчан Александра Ивановича.

Александр Иванович налил мне одну шайку воды из бочки, но я за много лет привык к символическим баням, к сверхбережному расходу воды, которая добывается из пересохших ручьев летом, а зимой топится – из снега. Я мог и умел вымыться любым количеством воды – от чайной ложки до цистерны. Даже чайной ложкой воды, я промыл бы глаза – и все. А здесь была не ложка, целая шайка.

Стричь меня было не надо, я был прилично острижен под машинку бывшим полковником Генерального штаба парикмахером Руденко.

Вода, символическая больничная вода была холодной, конечно. Но не ледяной, как вся вода Колымы зимой и летом. Да это и не было важно. Даже кипяток не согрел бы мое тело. А плесни на мою кожу черпак адской кипящей смолы – адский жар не согрел бы нутра. Об ожогах я не думал и не в аду, когда прижимался голым животом к горячей бойлерной трубе в золотом разрезе прииска «Партизан». Это было зимой 1938 года – тысячу лет назад. После «Партизана» я устойчив к адской смоле. Но на «Беличьей» адской смолой и не пользовались. Шайка холодной воды на взгляд или, вернее, на ощупь, по мнению пальца Александра Ивановича, горячей или теплой и быть не могла. Не ледяная – и этого вполне достаточно, по мнению Александра Ивановича. А мне все это было и вовсе безразлично, по мнению моего собственного тела, – а тело посерьезнее, покапризней человеческой души – тело имеет больше нравственных достоинств, прав и обязанностей.

Александр Иванович перед моим омовением выбрил мне лобок опасной бритвой собственной рукой, прошелся близ подмышек и повел меня в кабинет врача, одев в чиненое, но чистое ветхое больничное белье; кабинет был выгорожен в тех же брезентовых стенах палатки.

Брезентовый полог откинулся, и на пороге возник ангел в белом халате. Под халат была надета телогрейка. Ангел был в ватных брюках, а на халат был накинут старенький, второсрочный, но вполне добротный полушубок.

Июньские ночи не шутят ни с вольными, ни с заключенными, ни с придурками, ни с работягами. О доходягах и говорить нечего. Доходяги просто перешли границы добра и зла, тепла и холода.

Это был дежурный врач, доктор Лебедев. Лебедев был не врач и не доктор, и даже не фельдшер, а просто учитель истории в средней школе – специальность, как известно, огнеопасная.

Бывший больной, он стал работать фельдшером-практиком. Обращение же «доктор» его давно перестало смущать. Впрочем, он был человек незлой, доносил умеренно, а может быть, и совсем не доносил. Во всяком случае, в интригах, раздиравших на части всякое больничное учреждение, – а «Беличья» не была исключением, – доктор Лебедев не участвовал, понимая, что любое увлечение может ему стоить не только медицинской карьеры, но и жизни.

Меня он принял равнодушно, без всякого интереса заполнил мою «историю болезни». Я же был поражен. Фамилию мою выписывают красивым почерком на настоящий бланк истории болезни, хотя и не печатный, не типографский, но разграфленный аккуратно чьей-то умелой рукой.

Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть…

«Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку…».

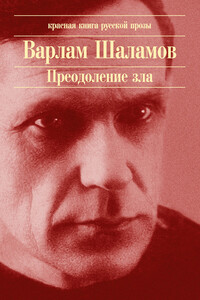

«Очерки преступного мира» Варлама Шаламова - страшное и беспристрастное свидетельство нравов и обычаев советских исправительно-трудовых лагерей, опутавших страну в середине прошлого века. Шаламов, проведший в ссылках и лагерях почти двадцать лет, писал: «...лагерь - отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку - ни начальнику, ни арестанту - не надо его видеть. Но уж если ты его видел - надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Со своей стороны, я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».

Это — подробности лагерного ада глазами того, кто там был.Это — неопровержимая правда настоящего таланта.Правда ошеломляющая и обжигающая.Правда, которая будит нашу совесть, заставляет переосмыслить наше прошлое и задуматься о настоящем.

Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.Написанное Шаламовым — это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.Все самое ценное из прозаического и поэтичнского наследия писателя составитель постарался включить в эту книгу.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть «Этот синий апрель…» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной революцией.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные произведения, прошедшие проверку временем и читательским вниманием, такие, как «Письма из Русского Музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Продолжение времени».В них писатель рассказывает о непреходящей ценности и красоте памятников архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного отношения к ним.

«Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки – редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать – работала только наша бригада. Все дело было в дожде…».

«Полупьяный радист распахнул мои двери.– Тебе ксива из управления, зайди в мою хавиру. – И исчез в снегу во мгле…».

«Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке – большой консервной банке с пробитым дном на манер сита – можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом…».

«Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью…».