Павлов - [5]

Единственное препятствие к цели не казалось как будто серьезным. Он питал страсть к физическому труду, привязанность к земле и просторам степи, любил, как его отец, копаться в саду, в огороде, в хозяйстве. Он охотно столярничал, токарил и неохотно учился, готовил уроки. Воспитанный в неограниченной свободе, он рано полюбил улицу и ее игры. Азартный, подвижной и горячий, с сильными руками, рожденными для труда, сможет ли он проводить дни в душной лаборатории, пропитанной запахами животных и реактивов? Найдет ли в себе силы проводить часы за микроскопом? Сейчас ему трудно посидеть за книгой, его подмывает схватить лопагу, броситься в сад, играть в городки. Не лучше ли стать агрономом, геологом, землемером и не замыкаться на всю жизнь в стенах лаборатории?..

«Неважное» препятствие было грозным предупреждением крепкого тела против намерения ослабить его, заточить в неволю. И все-таки решено: он будет физиологом, и никем другим. С этой слабостью «слепого инстинкта», влекущего его к физическому труду, будет покончено, есть во имя чего потрудиться. Никаких послаблений! И с правой рукой он поладит, она будет работать, как левая. Не следует бояться трудных вещей. Оперировать он будет обязательно правой. И с другим предрассудком будет покончено: одно дело — любить кошек и собак, другое — бороться за истину. Он дает себе слово щадить их. Обходиться с животными, как с людьми: и операции и опыты делать, не причиняя им мук.

Двадцати одного года молодой человек поступил в университет на естественное отделение физико-математического факультета, а пять лет спустя занял место ассистента ветеринарного института. Образование показалось ему недостаточным, и он поступает в Медико-хирургическую академию. Медицина не рождает у него счастливого чувства энтузиазма, клинику он не любит и все-таки кончает курс с золотой медалью.

История науки не очень оригинальна: великий химик Пастер не успевает в школе по химии, основоположник нового отдела медицины с трудом одолевает ее принципы.

Легко себе представить отчаяние молодого человека, когда вместе с дипломом ему вручили сообщение, что его направляют врачом. Прощай, физиология, мечты и планы, навеянные Льюисом, Сеченовым и Гейденгайном! Прощай, Петербург, друзья и брат — его благодетель, искусно умевший доставать для него деньги, обед, снести белье к прачке и сообща с парикмахером заботиться а его внешнем обличий!..

Те, кто видел его в тот день, утверждают, что он был ужасен. Яростно терзая злополучную бумажку, он вопил во весь голос:

— Это им не удастся! Не на того напали… Чорт возьми! Из-за жалкой стипендии назначать куда-то врачом!. Да я всех больных уморю. Какой я врач, — я могу только с собаками работать. Понимаете, с собаками…

Он с такой силой выбрасывал руки, делал столь угрожающие движения, что окружающим становилось не по себе.

— Я швырну им в лицо эти деньги, — неистовствовал обиженный Павлов, — и не позволю им сделать из меня врача! Не буду! Не хочу! Никогда!

Нет, нет, это не для него. Он побывал уже за границей у Гейденгайна и у Людвига, напечатал в немецком физиологическом журнале Пфлюгера серьезную работу, вникнул в тайны физиологии и успел ее полюбить. Нет, это не для него…

Волнения оказались преждевременными. По конкурсу его, как медика, оставили для усовершенствования в Петербурге. В крошечной лаборатории Боткина, пристроенной к клинике на Выборгской стороне, проводит Павлов пять лет своей жизни. Работы у него по горло. Во-первых, он приучает правую руку к делу. Физиолог-левша — не работник. Во-вторых, борется о «слепым инстинктом», ни в чем ему не уступает, за исключением воскресной игры в городки. Страсть, способная помешать его планам, лучшего отношения не заслуживает. В пику «слепому инстинкту» он часами просиживает около подопытных животных, учится терпению и наблюдательности. Наконец много времени и труда стоит ему его новое увлечение, названное друзьями физиологическим именем «нервизм». С тех пор, как он побывал в лаборатории Людвига, этого искуснейшего исследователя нервной регуляции сердечно-сосудистой системы, и в лаборатории известного Гейденгайна, знатока нервных влияний на пищеварительный тракт, — ему всюду мерещатся нервные механизмы. Он вбил себе в голову искать участие нервов там, где спокон века никто их не видел, и не тех, которые всем уже известны, а других — со специальными функциями. Опять-таки не потому, что ему виделась новая система, управляемая нервными импульсами. Павлов никогда не задавался великими целями, они сами приходили к нему. В памяти у него крепко сидело учение Сеченова о машинности мозга, о решающей роли нервной деятельности, и он был склонен всюду ее искать.

В тридцать четыре года «нервизм» приносит ому первые плоды. Диссертация на звание доктора медицины «Центробежные нервы сердца» высоко расценена, и через год ему присваивают звание доцента Медицинской академии.

Наблюдая животных на операционном столе, Павлов заметил, что всякое болевое раздражение, откуда бы оно ни исходило, прекращает деятельность поджелудочной железы. Оператор, добравшись до изучаемого органа, застает его полумертвым. Такая чувствительность делала невозможным изучение железы. Нужна была иная методика, и в 1884 году Павлов едет снова в Германию. Не зря прошли последние семь лет. У него теперь план, обширная задача. У Гейденгайна он совершенствуется в технике накладывания фистулы на протоки пищеварительных желез, усваивает и видоизменяет метод образования изолированного желудочка.

«Повесть о хлорелле» автор раскрывает перед читателем судьбу семьи профессора Свиридова — столкновение мнений отца и сына — и одновременно повествует о значении и удивительных свойствах маленькой водоросли — хлореллы.

Александр Поповский — один из старейших наших писателей.Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы.

Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Во имя человека» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-физиологов, биологов, хирургов и паразитологов. Перед читателем проходит история рождения и развития научных идей великого академика А. Вишневского.

Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных произведений, посвященных советским ученым. В повести «Вдохновенные искатели» писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-паразитологов.

Книга посвящена одному из самых передовых и талантливых ученых — академику Трофиму Денисовичу Лысенко.

Сборник продолжает проект, начатый монографией В. Гудковой «Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920–1930-х годов» (НЛО, 2008). Избраны драматические тексты, тематический и проблемный репертуар которых, с точки зрения составителя, наиболее репрезентативен для представления об историко-культурной и художественной ситуации упомянутого десятилетия. В пьесах запечатлены сломы ценностных ориентиров российского общества, приводящие к небывалым прежде коллизиям, новым сюжетам и новым героям.

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.

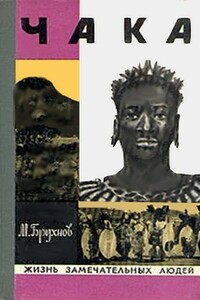

Огромное личное мужество, блестящий организаторский и полководческий талант позволили Чаке, сыну вождя небольшого племени зулу, сломить раздробленность своего народа. Могущественное и богатое государство зулусов с сильной и дисциплинированной армией было опасным соседом для английской Капской колонии. Англичанам удалось организовать убийство Чаки, но зулусский народ, осознавший благодаря Чаке свою силу, продолжал многие десятилетия неравную борьбу с английскими колонизаторами.

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.