Паракало - [4]

— Хоть бы кофе дали… — обречённо глядя на без-полезные диамонитирионы, проговорил Алексей Иванович.

А я начал молиться, сам не зная, о чём: не пустят, так не пустят, пойдём искать ночлег, лишь бы быстрее разрешилось всё.

Монах с диамонитирионами подошёл к нам, но Алексей Иванович опередил его:

— Нам бы только посылку передать, доро, доро, монахус Серафимус, и уйдём, вот только доро отдать, ну и кофе на дорожку…

Монах протянул нам диамонитирионы и произнёс что-то ободряющее, наверное, пожелал доброго пути. Появился молодой человек с подносом, на котором стояли две чашечки кофе, два стакана с водой и тарелочка с лукумом, и, к нашему удивлению, поставил всё это перед нами и, белозубо улыбнувшись, дал понять, что можно вкушать. Монах, вернувший нам диамонитирионы, тоже жестом пояснил: мол, кушайте, кушайте, не буду вам мешать, и отошёл.

— И на том спасибо, — поблагодарил Алексей Иванович.

Кофе был отменный, не зря тут у них профессиональная стойка. Мы тянули его медленно. Если честно, уходить не хотелось.

С улицы вошёл ещё монах, молодой, высокий, как показалось, неуклюжий и чем-то напуганный. Точнее, не напуганный, а лицо его как бы недоумевало и вопрошало: как же это могло случиться, почему, отчего? Он существенно отличался от всех в зале русой бородёнкой, белым лицом и голубыми глазами в допотопных очёчках, больше похожих на пенсне. Во всём облике вошедшего монаха угадывалось родное, этакий удивлённый платоновский чудик. Он подошёл к стойке, начальствующий гаркнул, а второй объяснил и монах, повернувшись к нам и не переставая изумляться, стал нас рассматривать. Мы дружно перестали пить кофе и потупились. А монах двинулся к нам, но уже глядя поверх нас, потом остановился, обрадовался, словно что-то наконец нашёл там, наверху, посмотрел на нас и, снова недоумевая, как такое могло случиться, спросил:

— Русия?

— Да! Да! — обрадовались мы и Алексей Иванович начал про «доро», «монахуса Серафимуса», и что, мол, сейчас отдадим посылку и свалим, раз у вас тут с местами туго.

— Изограф? — вдруг спросил монах.

— Чего? — не понял Алексей Иванович и тоже недоумённо посмотрел на меня.

— Он спрашивает, — пояснил я, — Серафим твой — художник?

— Да, художник, — ответил Алексей Иванович. — То есть иконописец.

— Нэ[4], изограф, — перевёл я удивлённому монаху. Тот удивился ещё больше и, покачивая головой,

направился в сторону двери и вышел.

— Ну, и что теперь делать? — ей-Богу, он уже начал доставать этим испортившим жизнь России вопросом.

— Кофе пить.

— Я уже выпил.

— Лукум поешь.

— Он сладкий.

— Сходи покури.

— Да отстань ты.

И в самом деле, чего это я?

— Давай карту посмотрим, — примирительно предложил я. — Куда пойдём-то? — и мы склонились над картой, хотя по большому счёту было всё равно, куда идти, да и в карте этой мы ничего не понимали.

Снова открылись двери, и снова появился раз и навсегда удивлённый монах, а с ним, судя по строгой чёрной бороде и смуглому лицу, — грек… И всё же некая утончённость сквозила в его лице, и смуглость эта, и правильная борода словно покрывали прошлое.

Они подошли к нам. Мы встали.

— Монах Серафим, — представил смуглого монаха русоволосый и отошёл.

— Батюшка! — возликовал Алексей Иванович. Монах смущённо заулыбался, показывая на

уши, и приложил палец к губам. Алексей Иванович сообразил, что такое бурное выражение эмоций не совсем уместно, хотя вон местным позволяется, и, перейдя на заговорщический шёпот, усадил монаха подле себя и принялся обстоятельно рассказывать о наших паломнических трудах и передавать поклоны.

Монах смущался всё больше, жестами попытался что-то объяснить, потом достал блокнот, карандаш, написал что-то и протянул блокнот Алексею Ивановичу. Тот прочитал и посмотрел на меня с такой тоской и отчаянием, что я невольно напрягся, быстро пытаясь сообразить, что может быть хуже отказа в ночлеге.

— Он — глухонемой, — сказал Алексей Иванович, показывая мне листок блокнота.

— Ну, вот и поговорили, — выдохнул я. Монах Серафим закивал головой.

Впрочем, всё оказалось не так уж и трагично. Это поначалу Алексей Иванович (на правах земляка с Серафимом общался в основном он) разговаривал голосом мастера прокатного цеха. Греки в зале сначала притихли, а потом поуходили вовсе. Серафим же, увидев открывающийся рот собеседника, подставлял блокнот и протягивал карандаш. Вынужденный заняться писанием Алексей Иванович быстро успокоился и перешёл на бормотание, поясняя мне, что пишет. Листков в блокноте было немного, писать карандашом — занятие мучительное, так что Алексей Иванович в своих записках был литературно краток. Вполне возможно, что эти афонские записки — лучшее из пока написанного им.

— Так, это не надо… Это — ладно, а, вот:

«У нас построили новый храм».

Литература вообще дисциплинирует. Жаль, немногих.

А монах Серафим оказался не такой уж и немой. Прочитав написанное Алексеем Ивановичем, он отвечал тихо и мало, слова ему давались с трудом, словно нужно было сделать усилие, чтобы вспомнить. Тем не менее вынужденное немногословие беседы-переписки оказалось весьма полезным. Нас записали в местную большую книжицу и определили на жильё, потом мы узнали расписание: через три часа читается акафист Богородице, потом — трапеза и небольшой отдых, потом — служба, следом — отдых часов пять и — Литургия. В конце чтения акафиста будут выносить святыни монастыря, день сегодня постный, поэтому можно готовиться к причастию. Ещё мы узнали, что совсем рядом находится калива, где подвизался Паисий Святогорец

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о путешествии двух друзей-писателей на святую гору Афон. Паломники в поисках известного святогорского старца оказываются во многих монастырях и скитах, встречаются с разными людьми. Следуя за ними, читатель чувствует, как меняется мироощущение героев повествования. Книга снабжена обширными историческими комментариями.

Я был примерным студентом, хорошим парнем из благополучной московской семьи. Плыл по течению в надежде на счастливое будущее, пока в один миг все не перевернулось с ног на голову. На пути к счастью мне пришлось отказаться от привычных взглядов и забыть давно вбитые в голову правила. Ведь, как известно, настоящее чувство не может быть загнано в рамки. Но, начав жить не по общепринятым нормам, я понял, как судьба поступает с теми, кто позволил себе стать свободным. Моя история о Москве, о любви, об искусстве и немного обо всех нас.

Сергей Носов – прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов и эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии «Национальный бестселлер» (за роман «Фигурные скобки») и финалист «Большой книги» («Франсуаза, или Путь к леднику»). Новая книга «Построение квадрата на шестом уроке» приглашает взглянуть на нашу жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской даче Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и зачем автор этой книги залез на Александровскую колонну…

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

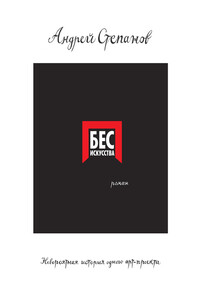

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.