Памяти убитых церквей [заметки]

1

Пруст родился в 1871 году и умер в 1922-м; в пору написания данных текстов ему было около тридцати лет; он уже являлся автором ряда эссеистических и критических публикаций и одной книги художественной прозы — «Утехи и дни» (1896).

2

В 1906 г. Пруст выпустил в своем переводе и со своим предисловием еще одну книгу Дж. Рёскина — «Сезам и лилии», лекции о воспитании и образовании мужчин и женщин.

3

Эта тема — постоянная у Рёскина: ср. подзаголовок его ранней книги — «Камни Венеции,для тех немногих, кто еще интересуется камнями»; или же переведенные и цитируемые Прустом замечания в книге «Амьенская Библия» о пресыщенных туристах, равнодушно проезжающих через город с великолепным готическим собором. Культура, по мысли английского писателя, гибнет от того, что общество утрачивает к ней интерес.

4

Джон Рёскин. Искусство и действительность. Избранные страницы. М.: Типография А.И.Мамонтова, 1900. С. 29-30.

5

Справедливости ради отметим, что Гюго тоже не был совсем уж невнимателен к деталям, просто он приписывал им метафизическое, провиденциальное значение. Так, собор Парижской богоматери содержит крохотную по физическим размерам, но чрезвычайно многозначительную деталь, вбирающую в себя весь сюжет одноименного романа Гюго, — греческую надпись на стене: «ананке» («рок»).

6

См. об этом: Gilles Deleuze. Proust et les signes. Paris, P.U.F., 1964.

7

Я не счел, разумеется, возможным воспроизводить в этом томе многочисленные страницы, написанные мною о церквах для «Фигаро», — например, статью «Деревенская церковь» (хотя она, на мой взгляд, лучше многих других описаний, которые вам предстоит здесь прочесть). Те страницы вошли в текст «В поисках утраченного времени»{3}, и я не хочу повторяться. Для этого отрывка я сделал исключение лишь потому, что в книге «По направлению к Свану» он фигурирует не полностью и к тому же в кавычках, как образец того, что я писал в детстве. В четвертом же томе «В поисках утраченного времени» (еще не вышедшем из печати) публикация этого фрагмента в несколько измененном виде газетой «Фигаро» служит темой почти целой главы.

(Здесь и далее примечания автора. —Ред.).

8

Мог ли я думать, когда писал эти строки, что семь или восемь лет спустя этот молодой человек попросит у меня разрешения перепечатать на пишущей машинке мою книгу, будет учиться ремеслу авиатора под именем Mapсель Сван, в котором он дружески соединит мое имя с фамилией одного из моих персонажей, и погибнет двадцати шести лет от роду при катастрофе своего аэроплана где-то в море близ Антиба!

9

Часть этого очерка печаталась в «Меркюр де Франс», предваряя перевод «Амьенской Библии». Мы выражаем глубокую признательность г-ну Альфреду Валлету, директору «Меркюр де Франс», который любезно дал разрешение переиздать в этом томе наше предисловие. Оно было и остается посвященным, в знак восхищения и благодарности, Леону Доде>{18}.

10

Вот что пишет г-н Коллингвуд>{19} об обстоятельствах, при которых Рёскин написал эту книгу: «Рёскин не был за границей с весны тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, но в августе тысяча восемьсот восьмидесятого вновь почувствовал себя в состоянии путешествовать. Он отправился осматривать церкви на север Франции, объезжая старых знакомых — соборы Абвиля, Амьена, Бове, Шартра, Руана, а затем вместе с Северном и Барабансоном вернулся в Амьен, где и провел большую часть октября. Он писал новую книгу — "Амьенская Библия", — которая должна была стать по отношению к "Семи светочам архитектуры" тем же, чем "Отдых св. Марка" был для "Камней Венеции". Он не чувствовал себя в силах читать лекции для иностранцев в Честерфилде, но 6 ноября 1880 г., навещая давних друзей в Итоне, сделал там доклад об Амьене. Он забыл захватить свои записи, но это не помешало ему выступить с интересной и блестящей лекцией. Она представляла собой первую главу его новой работы "Амьенская Библия", задуманной как первый том исследования «Отцы говорили нам. Очерки по истории христианства <...>»

Отчетливо религиозный тон этого исследования был воспринят как проявление если не перемены авторских воззрений, то, во всяком случае, как очевидное развитие определенной тенденции, с некоторых пор заметно усилившейся у Рёскина. От стадии сомнения он перешел к признанию могучего и благотворного влияния глубокой веры: со своей теперешней позиции, ни на йоту не отступаясь от того, что было им некогда высказано против окостенелых верований и противоречивых упражнений в набожности, он, не выстраивая никакой определенной доктрины относительно будущей жизни и не принимая для себя догмы ни одной из сект, рассматривает богобоязненность и откровение Святого Духа как важнейшие факторы и побудительные причины, которые нельзя упускать из виду при изучении истории, ибо они суть основы цивилизации и проводники прогресса». (Коллингвуд. «Жизнь и труды Джона Рёскина». II, с. 206 и далее). Что касается подзаголовка «Амьенской Библии», о котором напоминает г-н Коллингвуд («Очерки по истории христианства для мальчиков и девочек, которых держали над купелью»), я хочу обратить ваше внимание на то, как он похож на другие подзаголовки Рёскина, например на подзаголовок «Флорентийских утр» («Простые этюды по христианскому искусству для путешествующих англичан») или еще больше на подзаголовок «Отдыха св. Марка» («История Венеции для редких путешественников, которые еще интересуются памятниками»).

11

Сердце Шелли, вырванное из пламени Хантом>{21} на глазах у лорда Байрона во время сожжения тела. Г-н Андре Лебе (автор одного из сонетов на смерть Шелли) сделал для меня по этому поводу интересное уточнение. По его утверждению, не Хант, а Трелоуни вырвал из огня сердце Шелли, причем сильно обжег руку. Я сожалею, что не могу опубликовать здесь любопытнейшее письмо г-н Лебе. Оно в точности воспроизводит следующий отрывок из воспоминаний Трелоуни: «Байрон попросил меня сохранить для него череп Шелли, но, вспомнив, что он уже превратил один череп в кубок для питья>{22}, я не захотел, чтобы череп Шелли подвергся подобному осквернению». Накануне, когда происходило опознание тела Уильямса, Байрон сказал Трелоуни: «Дайте мне взглянуть на челюсть, я могу по зубам узнать человека, с которым мне приходилось беседовать». Однако, придерживаясь рассказа Трелоуни и не принимая за чистую монету бессердечие, которое Чайльд Гарольд охотно демонстрирует перед Корсаром, надо вспомнить, что несколькими строками ниже Трелоуни, повествуя о сожжении тела Шелли, сообщает: «Байрон не смог выдержать этого зрелища и вплавь добрался до "Боливара"».

12

См. очаровательный портрет св. Мартина>{25} в книге первой «Амьенской Библии»: «Он никогда не отказывается от дружеской чарки, он покровитель честного бражничества. Запах вашего фаршированного гуся на праздник св. Мартина всегда достигает его ноздрей, и для него священны последние теплые лучи уходящего лета».

Трапезы, о которых упоминает Рёскин, не обходятся без некоторых церемоний. «Однажды св. Мартин обедал за первым столом мира, а именно у императора и императрицы Германии, и вел себя весьма любезно, не то что какой-нибудь святой в духе Иоанна Крестителя. Император, разумеется, сидел от него слева, а императрица справа, все было как полагается» («Амьенская Библия», гл. I, §30). Протокол, на который намекает Рёскин, не имеет ничего общего с протоколом грозных хлебосолов, чересчур склонных к формализму, чей прообраз, как мне кажется, навеки запечатлен в следующих строках св. Матфея>{26}: «Царь увидел там человека, одетого не в брачную одежду; и говорит ему: "друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде?" Он же молчал. Тогда царь сказал слугам: "связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю"».

Возвращаясь к такой трактовке фигуры святого, который «не тратит даже вздоха на унылые увещевания», надо сказать, что Рёскин не единственный, кто изображает в подобном ключе своих любимых святых. Посмотрите, насколько пророки Карлейля или даже простые пасторы Дж. Элиот>{27} отличаются от святого Фирмина>{28}, который буйствует и кричит, как бесноватый, на улицах Амьена, оскорбляет, призывает, увещевает, крестит и т.д. Вспомните Нокса>{29} у Карлейля: «Что мне особенно нравится в Ноксе, так это юмористическая жилка. Это был человек смелый, честный, относившийся к людям по-братcки, как к великим, так и к малым, и искренний в своей симпатии и к тем, и к другим, он курил трубку из Бордо у себя дома в Эдинбурге, был весел и общителен. Глубоко ошибаются те, кто воображает Нокса мрачным фанатиком, крикливым и исступленным. Вовсе нет: это был самый уравновешенный человек на свете. Практичный, осмотрительный, терпеливый и т.д.» Точно так же и Бёрнс «разговаривал, как правило, весело, в обществе необычайно мило шутил, смеялся, был здравомыслящим и сердечным человеком. Он никогда не отличался угрюмостью и был способен на самую очаровательную любезность, самые шумные взрывы веселья и т.д.» И Магомет был «искренен, серьезен, но при этом любезен, радушен, общителен, даже шутлив, и умел к тому же заразительно смеяться». Карлейль любит упоминать о том, как смеялся Лютер (Карлейль. «Герои»).

А почитайте у Элиот о мистере Эрвайне в «Адаме Биде», о мистере Джилфиле в «Сценах из жизни духовенства», о Фэрбразере в «Миддлмарче» и т.д.

«Я вынужден признать, что мистер Джилфил не спросил у миссис Фрипп, почему она не была в церкви, и не приложил ни малейших усилий к ее духовному воспитанию. Зато на следующий день он послал ей большой кусок сала <...>. Из этого вы можете заключить, что наш викарий не блистал в исполнении духовных обязанностей, подобающих его званию, и, по правде говоря, лучшее, что я могу сказать на его счет, это что он старался исполнять их быстро и немногословно». Он забывал снять шпоры, поднимаясь на кафедру, и почти не произносил проповедей. Тем не менее ни один викарий не был так любим своей паствой и не оказывал на прихожан лучшего влияния, чем он. «Фермеры особенно любили общество мистера Джилфила, и не только потому, что он, покуривая трубку, приправлял рассказы о приходских делах веселыми шутками <...>. Главным развлечением этого пожилого господина теперь, когда дни охоты для него миновали, было ездить верхом. Общество мистера Джилфила было приятно не только фермерам Шеппертона, он был желанным гостем в лучших домах этих краев. Если бы вы только видели, как он ведет к столу леди Ситуэлл (как святой Мартин — императрицу Германскую), и слышали, как он беседует с ней в духе свойственной ему тонкой и изысканной галантности! <...>» («Роман о мистере Джилфиле»). «Что касается пастора мистера Джилфила, пожилого господина, который курил очень длинные трубки и читал очень короткие проповеди...» («Испытания преподобного Амоса Бартона»>{30}). «Мистер Эрвайн явно не имел ни возвышенных склонностей, ни религиозного рвения и считал чистой потерей времени говорить о догматах веры и пробуждении христианского духа старому папаше Тафту или кузнецу Крэнейджу. Он не отличался ни трудолюбием, ни самоотречением, ни особой щедростью при раздаче милостыни и в вопросах веры был человеком достаточно широких взглядов. Его внутренние пристрастия были скорее языческими <...>. Зато его отличало то христианское милосердие, которым зачастую не обладали многие прославившиеся своей добродетелью люди. Он был снисходителен к провинностям ближнего и не склонен предполагать дурные намерения <...>. Если бы вы повстречали его, восседающего на серой кобыле, в окружении бегущих рядом собак, с добродушной улыбкой на лице <...>. Влияние мистера Эрвайна на своих прихожан было куда полезнее, чем влияние мистера Райда, который требовал жестко придерживаться доктрины Реформации, сурово осуждал плотские вожделения и был чрезвычайно учен. Мистеру Эрвайну все это было совершенно несвойственно, зато он был такой проницательный! Он понимал собеседника с полуслова, вел себя с фермерами как джентльмен <...>. Он не был блестящим проповедником, однако все, что им говорилось, могло сделать вас мудрее, если удерживалось в вашей памяти». («Адам Вид»).

13

Ср. «Praeteria»: «В тот послеполуденный час, когда современный фешенебельный путешественник, выехавший утренним поездом с вокзала Черинг-Кросс в Париж, Ниццу или Монте-Карло и уже слегка оправившийся от морской болезни и от драки за билеты в Булони, начинает поглядывать на часы, прикидывая, далеко ли еще до амьенского буфета, его ожидает разочарование и досада от бессмысленной остановки на мелкой промежуточной станции, где он читает название «Абвиль». Когда поезд наконец тронется, он сможет увидеть, если полюбопытствует оторвать взор от своей газеты и взглянуть в окно, две квадратные башни, темнеющие над верхушками ив и тополей, буйно разросшихся на болотистой почве, по которой он проезжает. Быть может, этот мимолетный взгляд откроет ему то, что он издавна мечтал увидеть, и я не знаю, удастся ли мне объяснить даже самому чуткому читателю, какое влияние оказали эти башни на мою собственную жизнь... Ибо мысль моя всегда была сосредоточена вокруг трех центров: Руана, Женевы и Пизы... А Абвиль — это как бы предисловие к Руану, истолкование его... Мгновения самого острого счастья я пережил в горах. Но за чистое и радостное наслаждение подъезжать к Абвилю летом, в ясный предвечерний час, выскакивать из экипажа во дворе гостиницы «Эроп» и бегом бежать по улице к церкви святого Вульфрана, пока солнце еще не покинуло ее башни, стоит дорожить воспоминаниями до конца. Все, что я могу сказать о Руане и Руанском соборе, найдет свое место, если мне отпущено еще время, в книге «Отцы говорили нам».

Зачем я привожу в этом очерке столько цитат из Рёскина, не имеющих отношения к «Амьенской Библии», я сейчас объясню. Прочесть только одну книгу писателя — то же самое, что встретиться с ним всего один раз. Беседуя с человеком единожды, мы можем заметить в нем некие своеобразные черты. Но счесть их характерными и определяющими можно только в том случае, если они будут проявляться в различных обстоятельствах. Для писателя, равно как для музыканта или художника, такое многообразие условий, позволяющее выявить как бы путем эксперимента основные для них черты личности, — это совокупность их произведений. Мы узнаем во второй книге, в другой картине те особенности, которые при первом знакомстве можно было счесть связанными с темой в той же мере, что и с индивидуальностью творца. При сопоставлении разных произведений мы обнаруживаем общие черты, сочетание которых и образует духовный образ автора. Сопровождая сноской цитируемые мною отрывки из «Амьенской Библии» всякий раз, когда они по какой-то аналогии, пусть даже очень далекой, вызывали у меня в памяти другие произведения Рёскина, и приводя в примечаниях вспомнившиеся мне отрывки, я старался дать возможность читателю попасть в общество Рёскина словно бы не впервые, как если бы он уже имел случай с ним побеседовать и потому может распознать в его высказываниях то, что является для него постоянным и главным. Я хотел таким способом снабдить читателя как бы самодельной памятью, куда я поместил воспоминания о других книгах Рёскина, — своего рода резонатором, где текст «Амьенской Библии» получил бы какие-то отголоски, порождая эхо родственных созвучий. Конечно, это эхо будет перекликаться со словами «Амьенской Библии» не так, как это происходит в памяти, сложившейся естественным путем, где оно катится к нам от горизонтов, то далеких, то близких и обыкновенно скрытых от нашего взора, для которых сама жизнь день за днем отмеряла дальность расстояния. Этим отголоскам, чтоб слиться со словом, по ассоциации вызвавшим их из забвения, не приходится здесь преодолевать мягкую плотность разделяющей их атмосферы, протяженность которой равна нашей жизни и которая есть сама поэзия воспоминания.

По сути дела, помочь читателю ощутить воздействие этих неповторимых черт, показать ему их в ином проявлении, дабы он сам мог счесть их глубоко присущими гению данного писателя, и должно быть главной частью задачи любого критика.

Если критик уловил эти черты и помог уловить их другим, то его миссия практически выполнена. Если же не уловил, то он может написать сколько угодно книг о Рёскине — «человек, писатель, пророк, художник, значение творчества, теоретические ошибки», — но все его построения, до каких бы высоких сфер они ни поднялись, останутся в стороне от темы: они могут вознести до облаков литературное положение самого критика, но для понимания писателя не будут стоить и одного, пусть даже совсем легкого, но верно схваченного оттенка.

Я считаю, однако, что критик должен затем пойти дальше. Ему надлежит попытаться воссоздать неповторимую духовную жизнь писателя, привлеченного совершенно особыми формами реальности, глубина постижения которых измеряется силой его вдохновения, а возможность творческого воплощения — степенью таланта, понять его мораль и тот инстинкт, который побуждает его рассматривать эти формы реальности в аспекте вечности (какими бы частными они ни казались нам с вами) и приносить в жертву ради внутренней необходимости их выявить и потребности их воспроизвести — дабы сделать их видение долговечным и ясным, — все удовольствия, все обязанности и даже саму свою жизнь, которая имеет для него смысл лишь как способ вступить с ними в соприкосновение и ценность не большую, чем может иметь для физика инструмент, необходимый для его опытов. Мне нет нужды говорить, что эту вторую миссию критика я даже и не пытался выполнить в этом маленьком очерке, который полностью удовлетворит мои притязания, если вызовет у кого-то желание прочесть Рёскина и вновь взглянуть на несколько соборов.

14

Ср. в «Praeterita» впечатление от медленного движения прилива и отлива вдоль ступеней дворца Даниелли в Венеции.

15

Рёскин имеет в виду автора «Идеального рыболова» (Лондон, 1653) Исаака Уолтона, знаменитого удильщика рыбы на Дове, родившегося в 1593 году в Стреффорде и умершего в 1683.

16

Уже в «Современных художниках», тридцатью годами раньше, Рёскин говорит о «безмятежной простоте и грации амьенских тополей».

17

Вам тогда, быть может, как и мне, повезет (даже если вы не найдете указанную Рёскином дорогу) увидеть, как собор, который издали кажется просто каменным, внезапно преображается и — когда солнце пронизывает его изнутри, делая видимыми и нематериальными его лишенные изображения витражи, — протягивает к небу меж своих каменных столпов гигантские и бесплотные огненные видения с примесью зеленого золота. Вы можете также отыскать неподалеку от скотобоен то место, откуда открывается вид, запечатленный на рисунке «Амьен, день Всех Усопших»>{35}.

18

Ср. «Две тропы»: «Эти статуи (на западном фасаде Шартрского собора) долго и справедливо считались типичными образцами самого высокого искусства двенадцатого или начала тринадцатого века во Франции; в самом деле, они отличаются достоинством и тонким очарованием, которыми не обладают в большинстве своем произведения более ранние. Отчасти это связано с подлинным благородством черт, но главным образом — с суровым изяществом ниспадающих складок тончайшей драпировки и с тщательно продуманной композицией, где каждая деталь орнамента мягко гармонирует со всем остальным. Кроме того, сила их воздействия на некоторые типы религиозного сознания объясняется их очевидной ненатуральностью — я ее не хвалю, преувеличенная худоба тела и неестественность позы, бесспорно, являются недостатками, однако это недостатки благородные, они придают статуям странный вид, точно эти статуи являются непосредственной частью самого здания и даже поддерживают его, но не как греческая кариатида — без усилия — или как кариатида Возрождения — с усилием мучительным или сверхчеловеческим, а как если бы весь трагизм, таящийся в торжественном безмолвии, весь превозмогаемый с дрожью в сердце ужас перед земной жизнью воплотились бы в формы вечного мрамора, словно Дух отдал нам, чтобы поддерживать на земле столпы храма, всю смятенность и терпение че ловеческой натуры, которые уже не нужны душе на небе. Таково трансцендентальное толкование значения этих скульптур.

Я не настаиваю на нем. Единственное, что я хочу подчеркнуть, это то, что в них есть и правда, и жизнь. Все они являются портретами—в большинстве своем, думаю, людей неизвестных, — но в том, что это портреты, сомневаться невозможно; если моделью для них послужил не тот человек, которого они номинально изображают, то во всяком случае это был человек реальный, живой, чьи черты могли в пределах правдоподобия соответствовать чертам какого-нибудь короля или святого. Полагаю, что многие из скульптур все же полностью соответствуют своему живому оригиналу; одна, например, изображает королеву, которая наверняка славилась при жизни блестящими черными глазами. Скульптор вырезал глаза очень глубоко, и они до сих пор блестят для нас в ее улыбке.

Есть еще одна вещь в этих статуях, к которой мне хотелось бы особо привлечь ваше внимание, — это форма сочетания лепного цветочного орнамента с их вертикальными линиями.

Здесь перед нами высшая сложность и богатство кривых рядом с чистыми и изящными параллельными линиями, причем и те, и другие оказываются и красивее, и интереснее в таком соседстве; есть в нем, однако, и значение более глубокое, нежели простой эффект композиции, — значение, о котором скульптор не подозревал и которое тем более ценно, что было вложено им в свой труд бессознательно. Я имею в виду тесную связь между красотой низшей природы, воплощенной в животных и цветах, и красотой природы более возвышенной, воплощенной в формах человеческого тела. Вы никогда не найдете этого в греческом искусстве. Греческие статуи всегда стоят в одиночестве, их форму подчеркивают белые каменные поверхности или темная глубина фона, в их сердце не было места миру низшей природы, презираемой ими и изгоняемой во мрак безвестности. Здесь же задрапированная статуя в своем венце и белых одеждах, со всем богатством творения подле нее, кажется самим воплощением христианского духа — воплощением, более слабым и напряженным по форме, зато более чистым.

Первые признаки перерождения мгновенно станут для вас очевидны, если вы сравните одну из этих статуй с западного фасада Шартрского собора с мадонной, стоящей при входе в южный трансепт в Амьене.

Эта мадонна с окружающей ее резьбой знаменует кульминацию готического искусства XIII века. Со времен Шартра скульптура заметно прогрессировала, становясь с каждым днем все более искренней и нежной, все более суггестивной. Кстати, старый девиз Дугласа «Нежность и правда» может быть принят всеми нами как в искусстве, так и в других делах. Можете поверить, первый общий признак всякого великого искусства — это нежность, второй — правда. Я с каждым днем убеждаюсь в этом все больше и больше: неисчерпаемая нежность есть истинный дар и достояние всех подлинно великих людей. Этот дар, несомненно, предполагает известное презрение к вещам низменным и придает его обладателю суровый и высокомерный вид в глазах людей черствых, глупых и вульгарных, вид, ужасающий их, если они способны ужасаться, и ненавистный для них, если они не способны ни на что более высокое, чем ненависть. Дух Данте — великое воплощение этого дара. Я назвал первым достоянием нежность, а вторым правду, потому что нежность заключена в природе человека, а правда — в приобретенных привычках и знаниях; любовь идет первой как по своему достоинству, так и по времени, она всегда чиста и цельна, правда — в том, что есть в ней лучшего — совершенна.

Но вернемся к нашей статуе: вы видите, что оформление ее в точности такое же, как в Шартре. Строгая, ниспадающая складками драпировка оттенена с обеих сторон богатым цветочным орнаментом, но в этой статуе уже есть жизнь, она не бездвижна, как негнущийся столб, а склоняется вперед из своей ниши, и цветочный орнамент, вместо традиционной гирлянды, представляет собой изысканное убранство из боярышника. В целом, однако, все произведение, хотя оно и является как по замыслу, так и по стилю в высшей степени характерным для обновленного искусства своей эпохи, в некоторых более тонких вещах уступает скульптурам Шартра. Ее создатель, хотя и принадлежал к более передовой школе, обладал, как личность, душой менее возвышенной, чем скульптор, который творил в Шартре. Но я не располагаю временем указывать сейчас на все те тонкие отличия, по которым сужу об этом.

Итак, наша статуя знаменует наивысший расцвет готического искусства, так как издавна и до сих пор внимание художников было прочно приковано к достоверности: они продвигались вперед от цветка к цветку, от форме к форме, от лица к лицу, непрерывно обогащаясь знанием и достигая все большего и большего правдоподобия и, следовательно, большей силы и изящества. Но на этой точке в их идеале произошла роковая перемена. Со статуи они перенесли свое внимание главным образом на ее нишу и с цветочного орнамента — на его окружение. («Две тропы», § 33-39.)

19

Уступающий в очаровании боярышнику Буржа. Буржский собор — это собор боярышника. (Ср. «Камни Венеции»: «Архитектор Буржского собора любил боярышник и увил им весь фасад. Это окаменевший, как Ниоба>{37}, май. Вы могли бы нарвать этот боярышник, не боясь уколоться».)

20

Заметьте, что спокойствие есть самое возвышенное качество искусства». («Сопоставление Микеланджело и Тинторетто», § 219. Здесь сравниваются ангелы делла Роббиа и Донателло, «внимательные к тому, что они поют, или даже охваченные восторгом, ангелы Бернардино Луини>{38}, робкие и вдумчивые, и ангелы Беллини, среди которых даже самые юные поют так же спокойно, как прядут свою нить Парки».)

21

Ср. «Флорентийские утра»: «Но я хочу для начала дать вам добрый совет: платите получше своему провожатому или ризничьему, который показывает вам собор. Он сполна отблагодарит вас за эти двадцать су... Среди моих знакомых на пятьдесят человек, готовых писать мне письма, полные нежных чувств, хорошо если найдется один, готовый дать мне двадцать су. Так что буду вам весьма признателен, если вы дадите мне по двадцать су за каждое из этих писем, хотя вы даже не подозреваете, сколько труда я потратил на то, чтобы сделать их в ваших глазах достойными этих двадцати су».

22

И на которую глядят они: я и сейчас вижу, как люди, спеша к поднявшейся от прилива Сомме и проходя мимо портала, знакомого им, впрочем, давным-давно, поднимают взор к «Звезде морей».

23

Начатые 3 июля 1508 г., эти 120 сидений были закончены в 1522 г., в день св. Иоанна. Церковный сторож даст вам спокойно побродить среди житья-бытья изображенных на них персонажей, чьи позы, оттенки, потертые плащи и могучее сложение демонстрируют крепость и красоту дерева, славят его мягкость. Вы увидите здесь шествующего по перилам Иосифа, фараона, спящего на перегородке, где разворачиваются картины его сна, а чуть ниже, на выступах, расположились гадатели, пытающиеся этот сон истолковать. Сторож позволит вам потрогать без всякого для них ущерба длинные деревянные струны, и вы услышите звук почти музыкальный, свидетельствующий об их удивительной прочности и тонкости.

24

Мадемуазель Мэри Нордлинджер>{46}, выдающаяся английская художница, показала мне письмо Рёскина, где «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго назван уродом французской литературы.

25

Вы, вероятно, удивлены тем, что я говорю о Горации как о человеке верующем. Люди мудрые знают, что он мудр, люди искренние знают, что он искренен. Но люди набожные из-за недостатка внимания к нему не знают, что он был набожен. Серьезным препятствием к пониманию этого стало то обстоятельство, что в школе вас заставляли сочинять стихи по-латыни с неизбежным употреблением слова «Jupiter» при упражнениях в дактиле. Поэтому вам всю жизнь потом кажется, что Гораций прибегал к этому слову только в тех случаях, когда ему нужно было найти дактилическое окончание. Обратите внимание на его заверения в своем благочестии: «Dis pieta mea, et musa, cordi est...»>{50} («Долина Арно», гл. IX, § 218, 219, 220, 221 и далее). Или: «Гораций не менее искренен в своей набожности, чем Вордсворт>{51}, но всякая способность понимать честных классических поэтов отнята у большинства наших джентльменов еще в школе механическими упражнениями в версификации. На протяжении всей жизни они не могут отделаться от мысли, что все стихи на свете были написаны исключительно как упражнение и что «Минерва» — это не более чем слово, которое удобно ставить в гекзаметре предпоследним, а «Юпитер» — последним. Нет ничего более ошибочного... Гораций посвящает свою любимую сосну Диане, слагает осенний гимн Фавну, дирижирует исполнением гимна Аполлону, который поет знатная римская молодежь, и говорит крестьянской девочке, что Боги будут любить ее, несмотря на то, что ей нечего им преподнести, кроме горсточки соли и муки, — точно так же серьезно, как английский джентльмен говорит о христианской вере английским детям в светлые минуты» («Царица воздуха», I, 47, 46). И наконец: «Вера Горация в дух источника Бандузии>{52}, в Фавна своего холма и в покровительство великих Богов была постоянной, глубокой и действенной» («Fors Clavigera», Письмо XCII, III).

26

Ср. «Praeterita», I, XII: «Я мысленно любуюсь тем, каким бы я мог быть, если бы в то время любовь была со мной, а не против меня, если бы я познал радость дозволенной любви и был ободрен ее благосклонностью и восхищением». Мы и здесь встречаем мысль о том, что страдание — вероятно, потому, что оно есть форма эгоизма — является препятствием к полноценному использованию наших способностей. То же и в «Амьенской Библии»: «Все препятствия, какие чинятся нам искушением или скорбью», и в предисловии к «Стрелам охотника»: «Ни одно слово из тех, что я сказал своей стране, не было искажено корыстью или ослаблено страданием». Недаром во фразе, которая нас интересует, горести стоят рядом сзаблуждением, как в процитированных сейчас отрывках —искушение рядом со скорбью и корысть — со страданием. «Нет людей более легкомысленных, чем умирающие», — говорил Эмерсон. С другой стороны, оценивая чувствительность Рёскина, цитату из «Praeteria» («...каким бы я мог быть, если бы любовь в то время была со мной...») следует сопоставить с его письмом к Россетти>{53}, опубликованным г-ном Барду>{54}: «Если вам скажут, что я черств и холоден, будьте уверены, что это неправда. У меня нет ни друзей, ни возлюбленных, это действительно так, однако я не могу читать без слез эпитафию спартанцам, погибшим при Фермопилах, и в одном из ящиков моего стола уже восемнадцать лет хранится перчатка, которая мне до сих пор очень дорога. Но если, напротив, вы вдруг решите, что я необычайно добр, вы ошибетесь точно так же, как те, кто имеет обо мне мнение прямо противоположное, единственные мои радости — это смотреть, думать, читать и делать других людей счастливыми в той мере, в какой я могу, не поступаясь собственным благом».]

27

Ср. «Царица воздуха»: «Я много любил, и в любви моей не было эгоизма, — оттого утренний свет еще виден мне на холмах; поверьте мне, и вы будете потом счастливы, что поверили мне!»

28

Ср. «Оливковый венок»:

«Греки сами на глиняных горшках и амфорах изображали Геракла убивающим львов».

29

Вероятно, намек на строку Вергилия: «Nec magnos metuent armenta leones»>{58}.

30

Книга пророка Исаии, XI, 9.

31

Евангелие от Матфея, XXIV, 36.

32

Ср. Боссюэ. «Восхождения к таинствам»>{59}: «Попробуем сдержать резвые скачки наших стремительных мыслей — в каком-то смысле, это будет то же, что командовать птицами небесными; обуздывать в себе порывы буйного гнева значит укрощать львов».

33

Гюисманс>{60} пишет: «Евангелие требует не путать св. Иуду с Иудой Искариотом, однако это постоянно случалось; из-за сходства его имени с именем предателя христиане в средние века не признавали его... Он нарушает молчание лишь однажды, чтобы задать Христу вопрос о его предназначении, но Христос отвечает уклончиво, а попросту говоря, не отвечает вовсе». Дальше Гюисманс говорит о «печальной славе, которую принес ему его тезка Иуда» («Собор»).

34

Евангелие от Матфея, XVII, 5.

35

Евангелие от Матфея, XXI, 7.

36

Эта апострофа>{61} позволяет, несмотря на чисто внешние аналогии — «Исайя возвестил консерваторам своей эпохи», «еврейский торговец царь Соломон накопил одно из самых крупных состояний своего времени...» («Последнему, что и первому»), — понять, насколько гений Рёскина отличается от гения Ренана. По поводу тех же самых слов «сын Давидов», Ренан говорит: «Род Давида давно угас к тому времени. Иисус, однако, принял это звание, без коего не мог рассчитывать на успех, потом, судя по всему, оно ему стало приятно...» Различие позиций Рёскина и Ренана проявляется здесь в мелочи. Но когда речь идет о трактовке длинных версетов, оно углубляется. Известно, как пышно обставляет Рёскин в «Оливковом венке» («Орлиное гнездо») и, главное, в «Сезаме и Лилиях» («О садах цариц». Чтение II) приводимые им слова Христа из Евангелия от Луки (IX, 58): «Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». С чудесной изобретательностью комментируя Евангелие с помощью географии и истории (разумеется, в известной степени гипотетических) и придавая таким образом жизненную достоверность малейшим словам Христа, как бы полностью отлитым по форме мест и обстоятельств бесспорно реальных, Ренан, чью интерпретацию интересно сопоставить с интерпретацией Рёскина, усматривает в этом стихе св. Луки как бы намек на то, что Иисус уже начинал испытывать некоторую усталость от своей бродячей жизни («Жизнь Иисуса»>{62}). Как мне представляется, такая трактовка — не выходящая, разумеется, из-под контроля изысканного чувства меры и особого благоговейного такта — таит в себе зачатки той специфической иронии, которая переводит в злободневный и приземленный план священные или классические тексты. Книги Ренана — это, несомненно, сочинения великие, отмеченные печатью гения. Но временами можно заметить, как в них едва уловимо намечается нечто вроде «Прекрасной Елены»>{63} христианства.]

37

Ср. описание капителей Дворца дожей («Камни Венеции»).

38

Ср. Вольней>{64}, «Путешествие в Сирию».

39

Ср. Эмиль Маль>{65}. «Религиозное искусство в XIII веке»: «Непокорность воспринималась в средние века только в одном смысле: как неповиновение церкви. Круглый витраж в соборе Парижской Богоматери (такого рода маленькие сценки почти идентичны в Париже, в Шартре, в Амьене, в Реймсе) дает любопытную деталь: на голове у человека, ослушавшегося епископа, остроконечный еврейский колпак. Евреи, которые вот уже столько веков отказываются внять слову Евангелия, как бы символизируют здесь неповиновение и упрямство».

40

«Песнь Песней Соломона», VII, 1. Предыдущая цитата — из «Послания к Ефесянам», VI, 15.

41

В «Амьенской Библии» Рёскин пишет: «В те времена не говорили глупостей о плачевных последствиях неразборчивого милосердия. Под Милосердием мы видим Скупость с сундуком денег — образ современный, общий для англичан и для амьенцев, божественный плод шерстяной мануфактуры». Ср. «Удовольствия Англии»: «Идеальное Милосердие Джотто в Падуе>{67} преподносит Господу на ладони свое сердце; оно попирает ногами мешки с золотом и отдает лишь зерно и цветы, на западной паперти в Амьене оно довольствуется тем, что одевает нищего в кусок сукна с городской мануфактуры». То же сопоставление делает — совершенно независимо, разумеется — и Эмиль Маль: «Милосердие, протягивающее Богу свое пылающее сердце, несомненно, родом из страны св. Франциска Ассизского. Милосердие, которое отдает бедным свой плащ, родом из страны св. Винсента де Поля>{68}». Ср. в «Камнях Венеции» многочисленные истолкования фигуры Милосердия.

42

Ср. эти слова с выражением Ахилла «Царь, пожиратель народа» («Иллиада», I), которое Рёскин комментирует так: «У меня нет слов, чтобы передать удивление, охватывающее меня всякий раз, когда при мне говорят о королевской власти так, будто государство — это личная собственность короля, а подданные — стадо баранов, которых можно купить, продать и чьим мясом король может питаться, словно гневное определение Ахилла «пожиратели народов» относится ко всем монархам без исключения и расширение королевских территорий означает то же самое, что увеличение земель частного лица» («О царских сокровищах»).

43

Евангелие от Луки, X, 5.

44

Книга пророка Иезекииля, I, 16.

45

Книга пророка Даниила, VI, 22.

46

Книга пророка Иоиля, I, 7 и II, 10.

47

Книга пророка Амоса, IV, 7.

48

Книга пророка Аввакума, II, 1.

49

Книга пророка Софонии, II, 15; I, 12; 11,14.

50

Рёскин, подойдя к этому порталу, говорит: «Если вы согласны идти со мной, моя добрая протестантка читательница, то ведите себя учтиво и будьте любезны вспомнить, что никогда ни один культ женщины, живой или мертвой, еще не повредил человечеству, тогда как культ денег, культ парика, культ треугольной шляпы с перьями принесли и приносят намного больше зла и в тысячу раз больше оскорбляют Бога Неба, Земли и Звезд, чем все самые нелепые и милые заблуждения его наивных детей относительно того, что Пресвятая дева может, хочет, делает или терпит ради них».

51

«Это поистине "Труды и дни">{70}, — говорит г-н Маль об этих каменных календарях. Доказав их византийское и римское происхождение, он продолжает: «На этих небольших картинках, в этих прелестных французских Георгиках, человек совершает вечные действия». Вместе с тем, он показывает и реалистическую сторону этих произведений, их местный колорит: «У стен маленького средневекового города сразу же начинаются поля... с прекрасным ритмом вергилиевских трудов. Колокольни Шартра виднеются над хлебами всего района Бос, и Реймский собор высится над виноградниками Шампани. Из апсиды собора Парижской Богоматери были некогда видны луга и леса; скульпторы, создавая сцены деревенской жизни, находили источник вдохновения совсем рядом». И далее: «Все это просто, значительно, близко человеку. Тут нет пошловатых Граций с античных фресок: никаких собирающих виноград амуров, никаких крылатых духов, занятых жатвой. Здесь не танцуют на празднике Весны очаровательные флорентийские богини Боттичелли>{71}. Здесь человек в одиночестве борется с природой. В этом произведении столько жизни, что по прошествии пятисот лет оно все еще способно нас волновать».

52

Книга пророка Исаии, XI, 5.

53

В «Лекциях об искусстве», касаясь мрачных реалистических образов страдающего Христа, Рёскин говорит: «Попытайтесь представить себе, сколько времени и сколько мучительных и трепетных душевных переживаний было потрачено впустую нежными, деликатными женщинами христианского мира за последние шестьсот лет, когда они рисовали себе под влиянием подобных картин эти телесные муки, давным-давно минувшие, которые только из-за того, что они выстраданы существом божественным, вряд ли могут быть сочтены более тяжкими, чем муки любого человека под пыткой. А теперь постарайтесь оценить, насколько было бы полезнее для справедливости и благоденствия на земле, если бы этим же самым женщинам объяснили глубокий смысл последних слов, сказанных им Господом: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших»>{72}, и они научились бы обращать свою жалость на страдания солдат на поле боя, на муки детей, умирающих медленной смертью от голода, на агонию людей, которые и в нашей мирной жизни лишены необходимой пищи, образования, помощи, которые просыпаются на краю могилы, чтобы узнать, как они должны были бы жить, на ужасное страдание тех, чья вся жизнь, а не только ее завершение, есть, по существу, смерть, тех, для кого рождение было проклятием и для кого недоступные их разумению слова «прах к праху» заменяют все, что содержится для нас в благословении. Вы столько плакали у Его ног и стояли у Его креста, но ведь они-то всегда рядом с вами, они, а не Он!»

Ср. в «Амьенской Библии» строки о св. Женевьеве>{73}: «Тысячи благочестивых молодых девушек, не попавших ни в один календарь, загубили свою жизнь, проведя ее в постоянной скорби — Бог веда ет почему, ибо мы этого не ведаем; но, была, во всяком случае, одна, которая не вздыхала о мученичестве и не исходила в терзаниях, но стала Башней Стада (Книга пророка Михея, IV, 8) и возвела для него пристанище».

54

Евангелие от Луки, X.

55

Читатель увидит, я думаю, некоторую родственную связь между мыслью, выраженной здесь Рёскином (начиная со слов «Во все времена и по сей день...»), и теорией божественного Вдохновения в главе III («Он не будет наделен более высокими способностями или призван к новой миссии. Он будет одарен вдохновением... в меру таланта своей натуры»), а также следующим замечанием: «Форма, которую приняла впоследствии идея монашества, была связана с <...> куда более, нежели с изменением, внесенным христианством в идеал человеческой добродетели и счастья». На этой последней мысли Рёскин часто останавливается особо, подчеркивая, что вера язычников в Юпитера ненамного отличается от той веры, которая для христиан... и т.д. Кстати, в этой же главе III «Амьенской Библии» коллегия авгуров и жреческий институт весталок сравниваются с христианскими монашескими орденами. Хотя эта мысль имеет очевидную связь с предыдущими и как бы подкрепляет их, это тем не менее мысль новая. Непосредственно от нее Рёскин приходит к идее набожности Горация и в принципе ко всем подобным теориям. Но главное, она теснейшим образом связана с идеей преемственности эстетической традиции, которая не обрывается с переходом человечества к христианству. Теперь, когда мы, перебирая звено за звеном, подошли к мысли, совершенно отличной от той, с которой начали (хотя она и не была нова для нас), стоит задуматься, не эта ли теория преемственности греческого искусства от метоп>{75} Парфенона до мозаик собора св. Марка и Амьенского лабиринта (теория, которую, он, быть может, только потому считал истинной, что она представлялась ему красивой) и привела Рёскина, распространявшего эту чисто эстетическую концепцию на религию и историю, к идее рассматривать коллегию авгуров как подобие бенедиктинского ордена, поклонение Геркулесу как модель поклонения св. Иерониму и т.д.

Но коль скоро христианская религия мало отличается от религии греческой (вспомним отрывок: «...более, нежели с изменением, внесенным христианством в идеал человеческой добродетели и счастья»), то с точки зрения логики можно и не разделять так настойчиво религию и мораль. Есть нечто большее в этой новой идее, независимо от того, что натолкнуло на нее Рёскина. Это одна из тех мыслей, весьма для него характерных, которые не являются в полном смысле философскими, не входят ни в какую систему и с позиции чисто логического рассуждения могут быть сочтены ошибочными, но которые сразу же поражают каждого, кто способен по особому оттенку мысли — как рыболов по цвету воды — угадать ее глубину. Я назову в числе таких рёскинских идей, которые могут показаться глубоко устарелыми умам плоским, не умеющим понять их настоящий смысл и почувствовать их истинность, идею о том, что свобода для художника губительна, а повиновение и почтительность в высшей степени благотворны, что память — самый полезный для художника интеллектуальный инструмент и т.д.

Тому, кто захочет отыскать глубинную объединяющую основу, общий корень идей, столь далеких друг от друга в творчестве Рёскина и, быть может, столь же мало связанных в его сознании, будет, вероятно, ясно и без моих слов, что, например, высказывание «Среди писателей я один, как мне кажется, ещё продолжаю соглашаться с Геродотом» есть просто вариация мысли о том, что «Гораций благочестив, как Мильтон», — мысли, в свою очередь являющей собою лишь аналогию идеям эстетическим: «Этот купол не что иное, как греческая ваза, Саломея — канефора>{76}, херувим — гарпия» и т.д.

56

Бытие, XVIII, 25.

57

Псалтырь, XV, 13.

58

Откровение святого Иоанна Богослова, XI, 15.

59

Название картины Гюстава Моро, хранящейся в музее Моро.

60

В Шеффилде.

61

Среди авторов, писавших о Рёскине, Мильсан остается одним из первых — и по времени, и по силе мысли. Он был чем-то вроде предтечи, вдохновенного пророка, вещавшего не для всех, но прожил слишком мало, чтобы увидеть расцвет творчества Рёскина, который он, по сути дела, предсказал.

62

В «Камнях Венеции», а впоследствии и в «Долине Арно», и в «Амьенской Библии», и в других своих книгах Рёскин рассматривает необработанные камни сами по себе как произведения искусства, которые архитектор не должен калечить: «В них уже написана история, их прожилки и вкрапления, изломы и краски готовы поведать нам множество легенд, всегда правдивых, о былых политических режимах той страны, где находятся горы, давшие нам эти мраморные глыбы, о ее немощах и силе, судорогах и выздоровлениях с самого начала времен».

63

Это Рёскин г-на де Ла Сизеранна>{82}. До сих пор Рёскин — вполне справедливо — считался как бы вотчиной г-на де Ла Сизеранна, и если я время от времени отваживаюсь вторгнуться в его владения, то, поверьте, не для того, чтобы оспорить или узурпировать его право на них, которое не есть лишь право пришедшего первым.

Вступая сейчас на эту территорию, где высится великолепный памятник, воздвигнутой Рёскину, я счел своим долгом выразить г-ну де Ла Сизеранну свое почтение и заплатить ему положенную дань.

64

Чтобы быть точным: один раз церковь св. Урбана все же названа в «Семи светочах», равно как и Амьенский собор (но лишь в предисловии ко второму изданию), зато многократно упоминаются Абвиль, Авранш, Байё, Бове, Бурж, Кан, Кодбек, Шартр, Кутанс, Фалез, Лизьё, Париж, Реймс, Руан, Сен-Ло — и это если говорить только о Франции.

65

В «Отдыхе св. Марка» он даже утверждает, что не было иного искусства, кроме греческого, между битвой при Марафоне и эпохой дожа Сельво>{87} (ср. страницы «Амьенской Библии», где он называет последователями Дедала, «первого скульптора, создавшего волнующий образ человеческой жизни», архитекторов древнего лабиринта в Амьене), а на мозаиках баптистерия в соборе св. Марка он узнает в серафиме — гарпию, в Иродиаде — канефору, в золотом куполе — греческую вазу и т.д.

66

Точно так же в «Долине Арно» лев св. Марка выступает как прямой потомок Немейского льва, а венчающий его эгрет оказывается тем же самым, который мы видим на голове у Геракла из Камарины>{91} («Долина Арно», I, § 16), с единственной, правда, разницей, указанной чуть дальше в той же работе («Долина Арно», VIII, § 203), что «Геракл убивает льва и делает себе шлем и одежду из его шкуры, в то время как святой Марк обращает его и заставляет уверовать в Евангелие».

Мы процитировали эти строки не для того, чтобы подарить Немейскому льву еще одного священного потомка, но для того, чтобы выявить саму идею, выраженную в конце этой главы «Амьенской Библии», идею о том, «что существует лишь одно сакральное классическое искусство». Рёскин утверждает («Долина Арно»), что греческое искусство следует противопоставлять искусству не христианскому, а готическому, «ибо св. Марк — грек, как и Геракл». Мы касаемся здесь одной из самых важных мыслей Рёскина или, точнее, одной из самых оригинальных концепций, внесенных им в восприятие и изучение греческого и христианского искусства, и тут необходимо, дабы она была вполне понятна, процитировать отрывок из «Отдыха св. Марка», где, на наш взгляд, находит наиболее отчетливое выражение и нагляднее всего применяется тот своеобразный подход, который позволил Рёскину, не принимая в расчет начало христианской эры, видеть прообраз христианской красоты в языческом искусстве и прослеживать неисчезающие признаки эллинского идеала в произведениях средневековых. Совершенно ясно, что этот подход, чисто, на наш взгляд, эстетический — во всяком случае, логически по своей природе, если не хронологически по своему зарождению, — сложился у Рёскина в систему и был затем распространен им на осмысление истории и религии. Но даже когда он сопоставляет формы верховной власти у греков и у франков («Долина Арно», гл. «Особое право»), когда объявляет в «Амьенской Библии», что «христианство не внесло серьезных изменений в идеал человеческой добродетели и счастья» или говорит о благочестии Горация, он лишь делает теоретические выводы из эстетического наслаждения, которое он испытал, узнав в Саломее канефору, в серафиме — гарпию, в византийском куполе — греческую вазу. Вот упомянутый отрывок из «Отдыха св. Марка»: «Это справедливо не только для византийского искусства, но и для всего греческого искусства вообще. Отбросим сегодня слово "византийский". Есть только одно искусство — греческое, от Гомера до дожа Сельво» (мы могли бы сказать — от Феогнида>{92} до графини Матье де Ноай>{93}), «и эти мозаики собора св. Марка выполнены в мощной традиции Дедала, они столь же очевидно воплощают инстинктивное следование греческому стилю, как какой-нибудь сундук Кипсела>{94} или стрела Эрехтея>{95}».

Потом Рёскин входит в баптистерий собора св. Марка и говорит: «Над входом изображен пир у Ирода. Дочь Иродиады танцует, держа на голове корзину с головой Иоанна Крестителя: это просто перенесенная с греческой вазы фигура девушки, несущей на голове кувшин с водой... Перейдем теперь в часовню под темным куполом. Слишком темным для моих старых глаз, но ваши, если они молодые и ясные, еще могут на нем кое-что разглядеть, и это, должно быть, очень красиво, ибо это прообраз всех золотых куполов с задних планов Беллини, Чимы да Конельяно>{96} и Карпаччо, причем сам этот купол не что иное, как греческая ваза, только с новыми богами. У десятикрылого херувима за алтарем написано на груди: "Полнота мудрости". Он символизирует всемогущество Духа, но сам он просто-напросто греческая гарпия, и плоть едва скрывает птичьи когти, коими его конечности являлись раньше. Наверху мы видим Христа, которого несет сонм ангелов, и точно так же, как купола Беллини и Карпаччо суть лишь обновленные варианты того купола, где изображена наша гарпия, так и "Рай" Тинторетто есть лишь законченное развитие мысли, содержащейся в росписи этого маленького купола.

Эти мозаики были созданы не ранее XIII века. Тем не менее они еще целиком греческие по образу мышления и по своей изобразительной традиции. Фонтаны огня и воды бесспорно напоминают очертаниями Химеру и Сирену, а танцующая девушка, хоть она и принцесса XIII века с горностаевыми рукавами, — это по-прежнему призрак какой-нибудь юной кроткой гречанки, несущей воду с аркадийского источника». Вспомним другое высказывание Рёскина: «Я один, как мне кажется, еще продолжаю соглашаться с Геродотом». Каждый человек, обладающий умом достаточно тонким, чтобы уловить характерные для писателя черты и не принимать на веру все, что ему говорят о Рёскине, — будто это был пророк, ясновидец, протестант и прочая бессмыслица, — почувствует, что такие мысли, хотя и, несомненно, не главные для него, все-таки очень «рёскинские». Рёскин жил всю жизнь в своеобразной братской близости с великими умами всех времен, и поскольку они его интересуют как собеседники, которые могут или не могут дать ответ на вечные вопросы, для него не существует древних и новых, и он говорит о Геродоте как о современнике. Древние занимают его ровно в той мере, в какой они «актуальны» и могут служить опорой для наших повседневных размышлений, поэтому он и относится к ним вовсе не как к древним. В то же время их мысли, не устаревшие в наше время и рассматриваемые уже вне связи со своей эпохой, имеют для него большую значимость, чем для прочих, сохраняя в каком-то смысле ту былую научную ценность, которую они по прошествии веков утратили. По тону обращения Горация к источнику Бандузии он заключает, что Гораций был человеком благочестивым «на манер Мильтона». Уже в одиннадцать лет, уча наизусть для собственного удовольствия оды Анакреонта, он узнал «совершенно достоверно, и это, — пишет он, — чрезвычайно мне пригодилось в дальнейшем при изучении греческого искусства, что греки любили голубок, ласточек и розы не менее нежно, чем я» («Praeteria», §81). Конечно, для какого-нибудь Эмерсона «культура» значит так же много. Но, не останавливаясь на различиях, которые весьма глубоки, отметим прежде всего — с целью отчетливее выявить характерные черты индивидуальности Рёскина, — что, поскольку наука и искусство для него неразрывны (см. «Введение»), он говорит о древних ученых с таким же почтением, как о древних художниках. Он ссылается на CIV псалом, когда рассуждает об открытиях естественной истории, присоединяется к мнению Геродота (и с легкостью может противопоставить его мнению современного ученого) в каком-нибудь вопросе религиозной истории и восхищается картиной Карпаччо как важным вкладом в изучение строения попугаев («Отдых св. Марка», глава «Святилище рабов»). Разумеется, отсюда один шаг до идеи единого классического сакрального искусства («есть только одно искусство — греческое» и т.д.), ибо каждое из такого рода соображений неизбежно ведет к остальным. Но в данный момент перед нами пока еще тот Рёскин, который нежно любит свою библиотеку, не разграничивает науку и искусство, полагает, исходя из этого, что научная теория может всегда оставаться верной, как произведение искусства может оставаться прекрасным (эта идея никогда не была четко им высказана, но именно ею он втайне руководствовался, и только она могла сделать возможными все остальные), требует от античной оды или средневекового барельефа информации по естественной истории или критической фило софии и твердо считает, что гораздо полезнее искать совета у мудрецов всех времен и народов, нежели у безумцев, хотя они и наши современники. Естественно, эта тенденция заглушается в нем безошибочным критическим умом, на который вполне можно положиться, и он порой преувеличивает ее роль лишь ради удовольствия пошутить насчет «энтомологии XIII века или чего-нибудь в том же роде».

67

«Praeterita», I, гл. II.

68

Какую можно было бы собрать интересную коллекцию французских пейзажей, увиденных глазами англичан: тёрнеровские реки Франции, «Версаль» Бонингтона, «Осер» или «Валансьенн», «Везеле» или «Амьен» Уолтера Пейтера, «Фонтенбло» Стивенсона и многое-многое другое>{101}.

69

«Семь светочей архитектуры».

70

Эти слова Рёскина лучше применимы к идолопоклонству, как я его понимаю, если взять их изолированно, чем в том контексте, в котором они находятся в «Лекциях об искусстве». Я, впрочем, привожу чуть ниже, в одной из сносок, продолжение этой его мысли.

71

Как могло случиться, что г-н Баррес, избирая в одной из восхитительных глав своей последней книги идеальный сенат Венеции>{107}, не включил в него Рёскина? Разве не был бы он более достоин заседать в нем, чем Леопольд Робер>{108} или Теофиль Готье, и не оказался бы там на своем месте между Байроном и Барресом, Гёте и Шатобрианом?

72

«Камни Венеции», I, IV, § 71. Стих взят из «Книги Екклесиаста», XI, 9.

73

Гл. III, § 27.

74

Я не располагаю сейчас временем, чтобы останавливаться на этом недостатке, однако мне кажется, через мой перевод, каким бы тусклым он ни был, читатель может увидеть, словно через толстое, но внезапно озаряющееся ярким бликом стекло аквариума, как фраза ловко, но зримо ловит мысль в сети и мысль немедленно несет от этого потери.

75

На страницах «Амьенской Библии» читатель много раз встретит аналогичные обороты.

76

Ренан.

77

У меня оставались еще некоторые сомнения в абсолютной справедливости этой мысли, но вскоре я был освобожден от них единственным способом, существующим для проверки наших идей, — я имею в виду неожиданную встречу с великим умом. И в самом деле, почти сразу же после того, как я написал эти строки, в «Ревю де Монд» появились стихи графини де Ноай>{119}, которые я привожу ниже. Вы увидите, что я, сам того не подозревая, выражаясь словами г-на Барреса в Комбуре>{120}, «шел по стопам гения»:

78

Под этим названием я когда-то опубликовал в «Фигаро» статью, дабы оспорить одно из положений закона об отделении церкви от государства. Статья эта была весьма посредственной, я привожу здесь небольшой отрывок из нее лишь затем, чтобы показать, как за несколько лет может измениться значение сказанных слов и сколь невозможно, вглядываясь вперед, на извилистой дороге времени увидеть будущее страны, скрытое от нас точно так же, как и будущее отдельного человека. Когда я говорил о смерти соборов, я боялся, как бы Франция не превратилась в этакий песчаный берег, где выброшенные морем гигантские резные раковины, лишенные наполнявшей их некогда жизни, уже не смогут даже донести до приложенного к ним уха неясный шум былого и станут просто холодными музейными экспонатами. Прошло десять лет, сегодня «смерть соборов» — это разрушение их камней немецкой армией, но никак не их духа антиклерикальной палатой депутатов, которые теперь заодно с нашими епископами-патриотами.

Роман «Содом и Гоморра» – четвертая книга семитомного цикла Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».В ней получают развитие намеченные в предыдущих томах сюжетные линии, в особенности начатая в предыдущей книге «У Германтов» мучительная и противоречивая история любви Марселя к Альбертине, а для восприятия и понимания двух последующих томов эпопеи «Содому и Гоморре» принадлежит во многом ключевое место.Вместе с тем роман читается как самостоятельное произведение.

«В сторону Свана» — первая часть эпопеи «В поисках утраченного времени» классика французской литературы Марселя Пруста (1871–1922). Прекрасный перевод, выполненный А. А. Франковским еще в двадцатые годы, доносит до читателя свежесть и обаяние этой удивительной прозы. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I–V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921–1925. В настоящем издании перевод сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu.

«Под сенью девушек в цвету» — второй роман цикла «В поисках утраченного времени», принесшего писателю славу. Обращает на себя внимание свойственная Прусту глубина психологического анализа, острота глаза, беспощадность оценок, когда речь идет о представителях «света» буржуазии. С необычной выразительностью сделаны писателем пейзажные зарисовки.

Роман «У Германтов» продолжает семитомную эпопею французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», в которой автор воссоздает ушедшее время, изображая внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».

Новый перевод романа Пруста "Комбре" (так называется первая часть первого тома) из цикла "В поисках утраченного времени" опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.Пруст — изощренный исследователь снобизма, его книга — настоящий психологический трактат о гомосексуализме, исследование ревности, анализ антисемитизма. Он посягнул на все ценности: на дружбу, любовь, поклонение искусству, семейные радости, набожность, верность и преданность, патриотизм.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

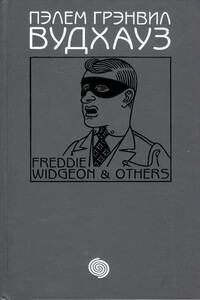

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.