Окна - [8]

– Почему – конника? – спрашивала я маму в детстве.

– Потому что в Первую мировую дед воевал в кавалерии! Кавалерия – это кони, – отвечала мама, каждый раз возмущаясь моей забывчивостью. Мне же просто нравилось то, с каким гордым любованием произносила она слово «конник». – Твой дед был сумасшедшим лошадником. К нему лошади, даже чужие, шли, как к мешку с овсом. Он и в Отечественную, хоть и пожилым человеком, устроился в конюшню при летном клубе – чтоб с лошадьми быть. Ну, а танцором дед был в молодости таким, что если он танцевал на столе, ни одна рюмка не то что не разбивалась, а даже не звякала! Он и бабку-то вытанцевал. Плясал на спор целый час, глядя на нее, не отрываясь; ногами чуял – куда ступать…

Час петуха. 2011

Я тогда не понимала, что мой дед – герой. В свои шестьдесят, на двух протезах, только с палочкой, он забирал меня из детского сада и поднимался до нашей коммунальной квартиры на четвертом этаже: ребенок не должен идти один, не дай боже, кто притаился там, в закутке…

К своему положению дед относился житейски-просто. Однажды, вернувшись из поликлиники, растроганным голосом рассказывал про мальчика, что сидел напротив, в коридоре, в очереди к врачу. Как тот мальчик сказал звонким голосом: «Ma, смотри, какой дедушка счастливый: у него ноги ниже колен отрезало».

– У пацана-то культи обкорнали гораздо выше, – добавил дед, ребром ладоней как бы отсекая от своих коленей лишние куски профессиональным движением рубщика мяса.

А ведь этот домик в большом, полном ребятни ташкентском дворе на Кашгарке (самом вавилонском, самом многоязыком районе утрамбованного эвакуацией безразмерного города), этот саманный домик: комната и кухня, выходящие на большую веранду, увитую старой виноградной лозой, – принадлежал не бабке с дедом, а второй жене моего дяди. Причем женой расписанной она так и не стала. Но года три они прожили вместе, для чего и была совершена короткая рокировка: дед с бабкой переехали в ее домик на Кашгарке, а она – в такую же развалюху, мазанку, на улице Чимкентской, которую, вернувшись с войны, своими руками сложил-слепил для себя и родителей мой энергичный дядя.

Смутно помню узколицую блондинку – большая грудь в мохнатой кофточке, уютный вырез, в котором утопает блескучий кулон. Кажется, звали ее Лизой. Кажется, они были коллегами: оба работали в вечернем техникуме, дядя – завучем, она – преподавателем географии.

Ранний вдовец, обремененный трудным пятнадцатилетним сыном, он любил эту женщину, как понимаю я сейчас, сильно, нелепо и даже слегка безумно. А у нее тоже был мальчик, и тоже пятнадцати лет. И, в отличие от моего дикого двоюродного братца, тот был покладистым дружелюбным подростком. Именно он, помнится, пожалев мою тощую задницу, за каникулы отбитую до синяков принудительным катанием на братнином велосипеде, прикрутил к железному багажнику, где обычно я сидела, судорожно вцепившись в рубашку брата, учебник немецкого языка, предварительно обернув его своей футболкой.

– Так удобнее будет, – сказал, улыбнувшись. Его звали Алик… и это милое имя до сих пор произносится в моей памяти с беззвучной улыбкой, заодно вызывая безотчетную симпатию к любому одноименному прохвосту.

Мой вездесущий брат все лето гонял на велосипеде по городу, умудряясь за день досадить и отцу с Лизой, и бабке с дедом, и всем, кому попадался на пути. Бабка любила повторять, что этот лэйдегеер – «балбес, бездельник» – повсюду «ищет драку на сраку». Эр зихт макес аф ин тухес! – повторяла она в сердцах и была права. Он без устали, самозабвенно искал приключений и, что самое интересное, находил. Чаще всего пострадавшим оказывался он сам, но при этом, даже размазывая кровавые сопли, почему-то выглядел удовлетворенным.

Мне не разрешалось выходить со двора, и это придавало ему азарта. Если что-то не позволено, надо этого добиться любым путем. Меня он выкрадывал.

– Поехали черта смолить, – предлагал вначале вполне приветливым тоном.

«Черта смолить» – это было еще одно бабкино выражение, и применительно к затеям моего братца, этого лэйдегеера, означало оно не просто «безделье», а совсем уж идиотское ветрогонство.

– Не, – миролюбиво отзывалась я, еще надеясь, что он отвлечется и отстанет.

Иногда так оно и случалось. Но чаще, встретив сопротивление, он загорался и напирал уже всерьез, с возрастающим воодушевлением.

– Только до пива прокатимся, – и хлопал пятерней по багажнику. – Туда и обратно!

– Не, – благоразумно и опасливо отвечала я, зная, что «до пива» (пиво качали из бочек, на углу Кашгарки и улицы Ленина) – это лишь предлог, а покатит он дальше, дальше – до Алайского, до Энгельса, до Первомайской, потом до ОДО, окружного Дома офицеров, а там и до Луначарского шоссе…

Вообще его идей и забав я побаивалась. В характере братца сочетались дикая энергия с полнейшей безответственностью и неожиданными всполохами веселой злости. Бабкино «черта смолить» точнейшим образом подходило к его характеру и устремлениям.

Сейчас понимаю, что у него были явные садистические наклонности. Мои страхи его забавляли, подстрекали, а вечная отключенность и равнодушие к дворовым играм приводили в сильнейшее раздражение.

Роман «Маньяк Гуревич» не зря имеет подзаголовок «жизнеописание в картинках» – в нем автор впервые соединил две литературные формы: протяженный во времени роман с целой гирляндой «картинок» о докторе Гуревиче, начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга «легко дышит». Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не вымучивая «философские идеи», не высиживая героев на котурнах, чем грешит сейчас так называемая «серьезная премиальная литература».

Новый роман Дины Рубиной — новость во всех смыслах этого слова: неожиданный виртуозный кульбит «под куполом литературы», абсолютное преображение стиля писателя, его привычной интонации и круга тем.Причудливы судьбы героев романа, в «высоковольтном» сюжете переплелись любовь и преступления, талант и страсть, способная уничтожить личность или вознести к вершинам творчества.Откройте этот роман и вас не отпустит поистине вавилонское столпотворение типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыльные и отбывшие срок зэки, «белые колонизаторы» и «охотники за гашишем»…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дина Ильинична Рубина — израильская русскоязычная писательница и драматург. Родилась в Ташкенте. Новый, седьмой роман Д. Рубиной открывает особый этап в ее творчестве.Воистину, ни один человек на земле не способен сказать — кто он.Гений подделки, влюбленный в живопись. Фальсификатор с душою истинного художника. Благородный авантюрист, эдакий Робин Гуд от искусства, блистательный интеллектуал и обаятельный мошенник, — новый в литературе и неотразимый образ главного героя романа «Белая голубка Кордовы».Трагическая и авантюрная судьба Захара Кордовина выстраивает сюжет его жизни в стиле захватывающего триллера.

Фрэнклин Шоу попал в автомобильную аварию и очнулся на больничной койке, не в состоянии вспомнить ни пережитую катастрофу, ни людей вокруг себя, ни детали собственной биографии. Но постепенно память возвращается и все, казалось бы, встает на свои места: он работает в семейной юридической компании, вот его жена, братья, коллеги… Но Фрэнка не покидает ощущение: что — то в его жизни пошло не так. Причем еще до происшествия на дороге. Когда память восстанавливается полностью, он оказывается перед выбором — продолжать жить, как живется, или попробовать все изменить.

Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.

Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.

Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.

Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.

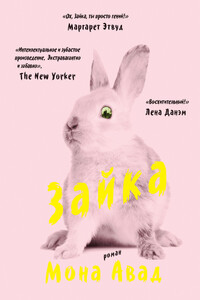

Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.

"Эти две старые повести валялись «в архиве писателя» – то есть в кладовке, в картонном ящике, в каком выносят на помойку всякий хлам. Недавно, разбирая там вещи, я наткнулась на собственную пожелтевшую книжку ташкентского издательства, открыла и прочла:«Я люблю вас... – тоскливо проговорил я, глядя мимо нее. – Не знаю, как это случилось, вы совсем не в моем вкусе, и вы мне, в общем, не нравитесь. Я вас люблю...»Я села и прямо там, в кладовке, прочитала нынешними глазами эту позабытую повесть. И решила ее издать со всем, что в ней есть, – наивностью, провинциальностью, излишней пылкостью..

В книгу «Всегда, всегда?» входят рассказы и повести, созданные Диной Рубиной в восьмидесятые годы – в период больших перемен в судьбе: изменение семейного статуса, переезд из одного дома в другой, из Ташкента в Москву, обретение нового творческого опыта – участие в съемках фильма по повести «Завтра, как обычно». При этом Дина Рубина много пишет, переводит, выступает. Ее произведения не только публикуются в журналах, но и выходят тремя книгами. В двадцать четыре года она вступает в Союз писателей СССР и какое-то время является самым молодым его членом.

Она склонилась над столом и – сразу ахнула… Даже на таких, крошечных черно-белых заплатках, даже двигаясь и выгибаясь под выпуклым круглым стеклом, эти фотографии поразили ее. Все в них было: косой летящий снег, продрогшее пространство гранитных ступеней набережной, и гибельный шаг до кромки ледяной черной воды, и порывистая женщина в черном пальто и черной шляпе с удивительным, пойманным на лету горчащим взглядом. Она молчала и смотрела, смотрела… (из новеллы «Шарфик»)

«Не люблю профессиональных остряков, эстрадные скетчи, заготовленные шутки и каламбуры… Никогда не помню анекдотов.Но меня неизменно восхищает «улыбка Бога», которой пронизана любая человеческая жизнь. Сколько порой юмора, остроты и сарказма в самой обычной повседневной ситуации; нужно только уметь все это разглядеть, выудить из котомки жизни и изобразить на бумаге. Ибо никакой юморист по изобретательности сюжета не может сравниться с самой жизнью. Именно она неизменно вызывает слезы, будто Создателю совершенно все равно, от чего человек плачет: от смеха или от горя.