Очерки - [3]

Среди актуальных проблем коммунистического воспитания важное значение имеет вопрос о нравственном облике, сознании, культуре личности. Как известно, "моральное высшее" [ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 49.], или нравственный идеал, в ленинском понимании, входит неотъемлемой частью в процесс формирования целостной, гармонически развитой личности, сочетающей духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Моральному началу в этом сплаве принадлежит роль "основного побуждения", мотивирующего и регулирующего поведение человека. Оно пронизывает весь духовный мир личности, соединяя (или разъединяя) личное с общественным, интимное с коллективным. Хотя в составе и структуре общественного идеала коммунизма нравственный идеал (представление о морально совершенной личности) занимает подчиненяое положение, его значение выступает с очевидностью там, где необходима целостная оценка поведения (в единстве поступка и мотива, цели и средств и т. д.), где на первый план выходит роль нравственного самосознания личности (убеждений, чувств, совести, склонностей).

Повышенный интерес к моральной проблематике в последние годы вызван, с одной стороны, стремлением преодолеть некоторые противоречия в образе мыслей и действий отдельных личностей и групп населения (между знанием и нравственным сознанием, проявления потребительской психологии, низкой культуры в сфере общения и т. п.), а с другой - возросшими требованиями общественного сознания к действенности коммунистических моральных принципов и норм. Велика потребность в критическом осмыслении изменений, происшедших в нравственном сознании и поведении людей в современных условиях. Какие противоречия, конфликтные ситуации наблюдаются ныне в реальной нравственности? Что такое современные нравы? С какими привычками, ценностными установками, притязаниями входят в жизнь новые поколения?

Потребность преодолевать противоречия Ф. Энгельс относил к непреходящим потребностям человеческого духа [См.; Марче К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 278.]. Но для этого сам дух человеческий не должен бездействовать, "спать", а находиться в состоянии неусыпного движения. На общественное сознание, прежде всего в лице общественной науки, падает огромная доля ответственности за своевременное обнаружение и точное распознание явлений и причин, мешающих продвижению общества вперед. По меткому замечанию Л. Леонова, "нет ничего грознее, как не предусмотреть те роковые, вроде волчьих ям, овраги впереди, которые по забывчивости иных плановиков нередко на бумаге не помечаются" [Разговор о теме дня. Встреча с Леонидом Леоновым. - Литературная газета, 1980, 27 августа.]. Открытая постановка острых вопросов нравственной практики и активное обсуждение их в соответствии с ленинской традицией, без обывательского морализирования и слащавого самодовольства, как можно более широкими кругами общественности - неотъемлемое условие прогресса социализма.

Философская публицистика может сыграть в этом отношении весьма полезную роль.

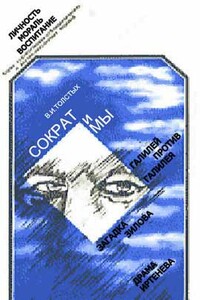

Сказанное позволяет понять внутренние мотивы и позицию автора в выборе проблемы и характера ее освещения. Четыре главы, или очерка, книги объединены единой темой - это личность, рассматриваемая преимущественно в моральном плане, в качестве этического феномена, субъекта нравственного сознания и деятельности. Социально-философский подход позволяет сосредоточиться на таких моментах темы, как отношение человека к моральным требованиям и нормам общества, в котором он живет, способность личности ставить перед собой нравственные цели, принимать самостоятельные решения и занимать активную жизненную позицию, "самосознательно" оценивая собственные поступки и действия окружающих и т. д.

Все эти вопросы рассматриваются в соответствии с марксистско-ленинской традицией конкретно-исторически - в связи с актуальными социальными проблемами и культурными запросами современного общественного развития.

Избранная aBTOpoivi форма изложения философских и этических проблем продиктована не только соображениями занимательности и желанием избежать малоубедительной манеры долженствования (при котором превалируют не реальные проблемы, а внеэмпирические, идеальные представления, понятия, ценности).

В книге рассматриваются различные "проекты" личности и личностного поведения в той или иной социально-исторической ситуации. Обращение к жизни и судьбе исторически достоверных Сократа и Галилея, к художественно вымышленным Иртеневу и Зилову (персонажей произведений Л. Толстого и советского драматурга А. Вампилова) дает возможность проникнуть во внутренний мир личности, наглядно представить пласты и стороны ее многосложной духовной организации, выявить силы и мотивы, определяющие ее поведение. Кроме того, личность предстает в таком случае как носительница некоей историко-культурной традиции и может рассматриваться в качестве своеобразного "аналога" (типической формы) нравственного сознания и духовной культуры породившего ее общества или социальной среды. Это важно потому, что в воспитании следует опираться не только на общественные требования времени, сегодняшние социальные и культурные потребности, но и на прошлое, делая его нашим союзником в борьбе за нового человека. Думается, ленинская мысль о красоте "старой", не утрачивающей со временем своей прелести и человеческой значимости, может быть с пользой применена и в воспитательной практике, которой многие "уроки прошлого" вовсе не вредно освоить и усвоить.

Материальное и духовное, нравственный идеал и моральная практика, знание и сознание, разум и человеческая чувственность – эти "классические" проблемы воспитания по-новому встают и решаются в современных условиях. Взяв в союзники искусство с его способностью целостно подходить к человеку, доктор философских наук В. И. Толстых на примере разных человеческих судеб и характеров раскрывает смысл активной жизненной позиции личности, значение ее усилии в отстаивании своих убеждений и достоинства. Второе издание книги (первое вышло в 1981 г.), рассчитанной на широкие круги читателей, доработано с учетом партийных документов последнего времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные философы и представители других гуманитарных наук ведут диалог о феномене «советская философия», ее идейной, духовной драме, обратившись к личности и творческому наследию одного из выдающихся ее создателей — Э.В.Ильенкова. Такой подход и контекст позволили по достоинству оценить сложную, противоречивую природу и историю советской философии, ее обретения и потери, преодолеть упрощенчество и излишнюю идеологизацию в трактовке интеллектуального процесса в условиях тоталитарного режима. Теоретический вклад Э.В.Ильенкова рассматривается в книге во всех его наиболее значимых аспектах и результатах (проблемы диалектической логики, идеального, личности, вопросы этики и эстетики).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.