Образы детства - [5]

Ведь трудно признать, что эта девочка — трех лет от роду, беззащитная, одинокая—для тебя недосягаема. Мало того, что вас разделяет сорок лет, мало того, что тебе мешает ненадежность собственной памяти, которая работает по принципу островков и задача которой: забывать, фальсифицировать! Девочка еще и покинута тобою. Сначала другими, пусть так. Но в итоге и тем взрослым человеком, который из нее вылупился и мало-помалу сумел нанести ей все обиды, какие взрослые обыкновенно наносят детям: превзошел ее, отстранил, забыл, вытеснил, отрекся от нее, перекроил, подделал, избаловал и пренебрег ею, стыдился ее и хвастал ею, лживо любил и лживо ненавидел. А теперь, хоть это и невозможно, вздумал с нею познакомиться.

Туризм в полузабытое детство, как ты знаешь, тоже переживает пору расцвета, нравится тебе это или нет. Девочке безразлично, почему ты затеваешь эту поисково-спасательную акцию. Она будет невозмутимо сидеть, играя тремя своими куклами (третья, Ингеборг, — целлулоидный голыш, без волос, в голубых байковых ползунках). Главные приметы разных возрастов прекрасно тебе знакомы. Нормально развитой трехлетний ребенок расстается с третьим лицом, каковым считал себя до сих пор. Но отчего впервые осознанно произнесенное в мыслях Я наносит ему такой удар? (Всего не упомнишь. Но почему память сохранила это? Почему, к примеру, не рождение брата, немного спустя?) Почему испуг и триумф, удовольствие и страх так тесно сплетены для этого ребенка, что никакая сила в мире, никакая химическая лаборатория и, безусловно, никакой психоанализ не смогут вновь отделить их друг от друга?

Этого ты не знаешь. Весь материал, собранный и изученный, не дает ответа на подобные вопросы. И однако же не говори, будто напрасно ты неделями просматривала в Государственной библиотеке запыленные подшивки местной л-ской газеты, которые — и ты, и услужливая библиотекарша просто глазам своим не поверили!— действительно обнаружились в фондах. Не говори, будто напрасно требовала в Доме учителя доступа в опечатанное помещение, где от пола до потолка громоздятся школьные учебники твоего детства, упрятанные под замок, точно отрава, выдаваемые только по особому разрешению: немецкий язык, история, биология.

(Помнишь, что сказала Ленка, внимательно рассмотрев в учебнике биологии для десятого класса страницы с изображением представителей «низших» рас — семитской, восточной? Она не сказала ничего. Молча отдала тебе книгу, которую взяла тайком, и не выказала ни малейшего желания заглянуть туда еще раз. Да и смотрела она на тебя в тот день вроде бы не так, как всегда.)

Помощники воспоминаний. Перечни имен и фамилий, схемы городов, карточки с диалектальными выражениями, со словечками из семейного жаргона (кстати, так и не использованные), с пословицами, слышанными от матери или от бабушки, с обрывками песен. Ты начала разбирать фотографии, весьма немногочисленные, ведь толстый коричневый семейный альбом, вероятно, был сожжен позднейшими обитателями дома по Зольдинерштрассе. А стоит ли говорить о несметном количестве хроникальных сведений, которые, если приглядеться да прислушаться, широким потоком льются из книг, телепередач и старых фильмов, — все это наверняка было не напрасно. И, разумеется, не напрасно заодно всмотреться в то, что мы зовем «Настоящим», в день сегодняшний. «Массированные налеты авиации США на Северный Вьетнам». Не ровен час, и это канет в забвение.

Примечательно, что в свою защиту мы либо вдохновенно лжем, либо говорим с запинкой, сиплым голосом. Вероятно, не без причины мы не желаем ничего о себе знать (или по крайней мере знать не все, что фактически то же самое). Но даже когда совсем мало надежды исподволь оправдаться и таким образом обрести право на использование материала, неразрывно связанного с живыми людьми,—лишь одна эта крохотная надежда, если хватит у нее стойкости, и смогла бы выдержать соблазн молчания и умолчания.

В общем, для начала придется рассказать о множестве простых и незамысловатых вещей. Взять хотя бы площадь Зонненплац, давнее название которой ты не без умиления обнаружила в польском переводе на новеньких синих табличках. (Все, что осталось в употреблении, радовало тебя, особенно названия; ведь чересчур уж многое — в том числе названия вроде Адольф-Гитлерштрассе, школа им. Германа Геринга или Шлагетерплац[2] — было для новых обитателей этого города неприемлемо.) Возможно, площадь и раньше была довольно неказистой. Окраина все-таки. Двухэтажные дома ОЖИСКО (волшебное слово, значение его —Общеполезный жилищно-строительный кооператив — сильно разочаровало Нелли), возведенные в начале тридцатых годов на белом аллювиальном песке конечной морены, каковую с точки зрения геологии представляли собой Веприцкие горы. Тут все на честном слове держится, говаривала мать, поскольку песчаная пустыня всегда почти находилась в движении. С каждой песчинкой, скрипящей на зубах, ты пробуешь на вкус песок площади Зонненплац. Нелли часто пекла из него пирожки и даже лакомилась ими. Песок очищает желудок,

В ту знойную субботу семьдесят первого года — ни дуновения. Пылинки и те не шелохнутся. Вы подъехали, точь-в-точь как раньше, «снизу», то есть от шоссе, где под заматеревшими липами кончается первый маршрут городского трамвая, по которому до сих пор курсируют старые желто-красные вагоны. Машину вы оставили на улице, возле пфлессеровских домов, а дома эти — неважно, как они называются теперь, — образуя гигантский квадрат со стороной двести метров, окаймляют большущий двор, в который вы, шагая по Зонненвег, привычно заглядывали через подворотни: старики сидят на лавочках, наблюдают за детскими играми. Красные бобы и ноготки на клумбах.

Криста Вольф — немецкая писательница, действительный член Академии искусств, лауреат литературных премий, широко известна и признана во всем мире.В романе «Медея. Голоса» Криста Вольф по-новому интерпретирует миф о Медее: страстная и мстительная Медея становится в романе жертвой «мужского общества». Жертвой в борьбе между варварской Колхидой и цивилизованным Коринфом.

Открывает августовский номер 2016-го года подборка «Современный немецкий рассказ». Первый — «Лучшие годы» писательницы, литературного критика и журналистки Эльке Хайденрайх. В крайне прохладных отношениях восьмидесятилетней матери и вполне зрелой дочери во время совместной краткой поездки в Италию неожиданно намечается потепление, и оказывается, что мать и дочь роднит общий любовный опыт. Перевод Елены Леенсон.«Зимняя рыба» Грегора Зандера(1968). Не больно-то удачная рыбалка сводит вместе трех одиноких мужчин.

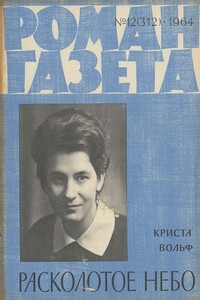

Действие происходит в 1960–1961 гг. в ГДР. Главная героиня, Рита Зейдель, студентка, работавшая во время каникул на вагоностроительном заводе, лежит в больнице после того, как чуть не попала под маневрирующие на путях вагоны. Впоследствии выясняется, что это была попытка самоубийства. В больничной палате, а затем в санатории она вспоминает свою жизнь и то, что привело её к подобному решению.

В сборнике представлены повести и рассказы наиболее талантливых и интересных писательниц ГДР. В золотой фонд литературы ГДР вошли произведения таких писательниц среднего поколения, как Криста Вольф, Ирмтрауд Моргнер, Хельга Кёнигсдорф, Ангела Стахова, Мария Зайдеман, — все они сейчас находятся в зените своих творческих возможностей. Дополнят книгу произведения писательниц, начавших свой творческий путь в 60—70-е годы и получивших заслуженное признание: Ангела Краус, Регина Рёнер, Петра Вернер и другие. Авторы книги пишут о роли и месте женщины в социалистическом обществе, о тех проблемах и задачах, которые встают перед их современницами.

В книгу вошли лучшие, наиболее характерные образцы новеллы ГДР 1970-х гг., отражающие тематическое и художественное многообразие этого жанра в современной литературе страны. Здесь представлены новеллы таких известных писателей, как А. Зегерс, Э. Штритматтер, Ю. Брезан, Г. Кант, М. В. Шульц, Ф. Фюман, Г. Де Бройн, а также произведения молодых талантливых прозаиков: В. Мюллера, Б. Ширмера, М. Ендришика, А. Стаховой и многих других.В новеллах освещается и недавнее прошлое и сегодняшний день социалистического строительства в ГДР, показываются разнообразные человеческие судьбы и характеры, ярко и убедительно раскрывается богатство духовного мира нового человека социалистического общества.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.

Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.

Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.