О светской власти - [4]

Потому-то эти два правления должны усердно разделяться, и оба должны оставаться: одно, которое делает благочестивым; другое, которое создает внешний мир и защищает от злых дел. Ни одного из них недостаточно в мире без другого. Без духовного Правления Христова никто не может стать благочестивым перед Богом. Но Правление Христа простирается не над всеми людьми, ибо во все времена христиан — меньшинство, и они живут среди нехристиан. Там же, где действует только светское правление или закон, царит лишь лицемерие, точно так обстояло бы дело, если бы применялись лишь заповеди Божьи. Ведь без Святого Духа в сердце никто не может быть истинно благочестивым, каждый совершает такие дела, какие может. А где над страной и людьми осуществляется только духовное правление, узда ослабевает и открывается простор для всяческих злодейств. Ведь мир земной не может ни принять, ни понять [духовного правления].

Итак, видишь ты, как следует рассматривать упоминавшиеся нами раньше слова Христа из Мф. 5 о том, что христиане не должны ни судиться, ни управляться светским мечом. Прямо Он говорил это только Своим любимым христианам. И лишь они восприняли эти слова и поступают в соответствии с ними, не превращают их в «советы», как софисты, а побуждаются сердцем через Дух не делать никому зла и смиренно претерпевать зло от каждого. Если бы мир населяли лишь христиане, то были бы восприняты эти слова и все поступали бы в соответствии с ними. Но поскольку [в мире живут] нехристиане, то и слова не воспринимаются, и соответствующих дел за ними не следует; а [люди ] подчиняются другому правлению, которое силой принуждает их к миру и благонравию.

А Христос не применял никакого меча и не учреждал его в Своем Царстве. Ведь Он — Царь над христианами и правит без закона единственно посредством Своего Святого Духа. Более того, признав [необходимость] меча [в светском царстве], Он его там не применял. Мечу нет места в Его Царстве, к которому принадлежат благочестивые. И в старину Давиду, пролившему много крови и применявшему меч, не позволено было строить храм. [Не позволено ] не потому, что это его [деяние] могло привести к беззаконию, а потому, что он не мог стать ставленником Христа, у Которого должно быть мирное Царство, без меча 23.

Это надлежало свершить Соломону, которого немцы называют «Миротворцем» или «Миролюбивым». Его царство жило в мире. Поэтому справедливый миролюбец Соломон мог бы олицетворять справедливое, миролюбивое Царство Христово. Далее, в храме при строительстве его не было слышно звона железа, — говорится в тексте 24, все потому, что Христос без принуждения, без закона и меча должен был послать избавление народу.

Такие же мысли развивали и пророки (Пс. 110): «Избавление послал Он народу Своему». И Исайя, 11: «Не будет делать зла и вреда на всей святой горе Моей»; и Исайя, 2: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» и т. д. Однако кто захотел бы распространить эти и подобные им изречения слишком далеко, используя имя Христа, тот совсем извратил бы Писание; ведь эти слова сказаны только об истинных христианах, которые поступают так по отношению друг к другу.

В-пятых. Но скажешь ты: раз христиане не нуждаются ни в светском мече, ни в законе, то зачем же говорит Апостол Павел, обращаясь ко всем христианам (Рим. 13): «Всякая душа да будет покорна высшим властям»? И святой Петр: «Будьте покорны всякому человеческому начальству» 25 и т. д., как уже было отмечено? Ответ: я говорил, что христиане между собой, и в себе, и для себя не нуждаются ни в праве, ни в мече, потому что они им не нужны и не представляют для них никакой ценности. Но поскольку истинный христианин живет в этом мире не для самого себя, а для своего ближнего, которому служит, то свершает он по наитию своего духа и то, в чем не нуждается, а что полезно и необходимо его ближнему. И вот, раз меч полезен и необходим для охраны мира, наказания греха и защиты от злых, то христианин охотно подчиняется правлению меча: платит подати, почитает начальство, служит, помогает, делает все, что идет на пользу светской власти, дабы ее не забывали, чтили и боялись. [Так поступает христианин], хотя ему самому все это совсем не нужно. Ведь он видит то, что идет другим на пользу и благо, как учит Павел в Рим. 13.

Точно так же он свершает все другие дела любви, в которых сам не нуждается. (Он навещает больных не потому, что сам от этого станет здоровым; он кормит [нуждающегося] не потому, что сам хочет есть), и власти он служит не потому, что она нужна ему. Она нужна другим, чтобы защитить их и преградить дорогу злу. Такая служба не вредит христианину ничем и не сбивает его с правильного пути, а миру приносит большую пользу. Там же, где христианин не делает этого, поступает он не по-христиански, вопреки [заповеди] любви, являя к тому же плохой пример другим, которые точно так же не захотят признавать никаких властей, словно нехристи. В результате этого могут пойти пересуды, будто бы Евангелие учит мятежу и воспитывает своенравных людей, которые не хотят приносить пользу и служить кому бы то ни было; между тем как на самом деле оно побуждает христианина быть рабом каждого. Христос, как говорится в Мф. 17, дал пошлину, в которой не нуждался, и это не возмутило Его.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Глубокое понимание Библии вовсе не удел избранных – библеистов или особо одаренных людей. Библия доступна всем. Это значит, то ее может читать и понимать любой, от домохозяйки до преподавателя семинарии. Мы предлагаем вам углубиться в чтение библейских текстов под руководством авторитетных богословов, чтобы открыть для себя всю красоту и ценность Писания и увидеть, как оно связано с вашей жизнью в XXI веке. Предлагаемая вашему вниманию книга – по сути учебное пособие, призванное помочь всем желающим научиться правильно читать и толковать Библию.

Период от праздника Пасхи до дня Святой Троицы является важнейшим с литургической точки зрения, потому что в эти дни Церковь вспоминает такие события новозаветной истории, которые стали основополагающими в деле нашего спасения: Славное Христово Воскресение и рождение Новозаветной Церкви. Воскресенья между двумя этими праздниками посвящены раскрытию глубочайших догматических тем: победе над смертью, исцелению человеческой природы от греха, действованию в мире Святого Духа. В этой книге даются Апостольские и Евангельские чтения, звучащие в храме в воскресные дни в период между Пасхой и Троицей, на церковнославянском и на русском языках с краткими пояснениями, а также приводятся размышления на тему каждого воскресного Евангельского чтения.

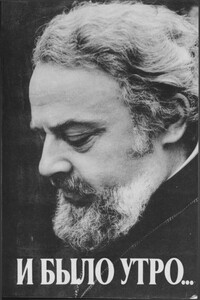

В этой книге собраны свидетельства–воспоминания о трагически погибшем 9.09.1990 г. священнике Александре Мене. Об известном всему миру учёном–библеисте, удивительном духовном пастыре рассказывают люди, для которых благодаря глубокой вере и чуткому руководству отца Александра, жизнь и учение Христа стали Светом… Впервые публикуются и воспоминания «Мой путь» матери о. Александра Е. С. Мень и её сестры В.Я.Василевской "Катакомбы XX века".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящий сборник катехизических бесед представляет собой сокращенный и упрощенный вариант книги «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие», увидевшей свет в 1996 году и с тех пор неоднократно издававшейся на русском и других языках.Простым и доступным языком автор говорит об основных истинах православной веры — о Боге, о Святой Троице, о Христе, о вере и спасении, о мире и человеке, об искуплении и обожении, о Церкви и таинствах, о смерти и воскресении.Сборник адресован широкому кругу читателей, прежде всего тем, кто вступает на путь христианской жизни.© Епископ Иларион (Алфеев)