О'Генри и теория новеллы - [4]

Естественно, что в американской критике в этот период явился особый интерес к новелле, и притом — с явным недоброжелательством к роману. Особенно любопытны и показательны в этом отношении суждения Эдгара По, новеллы которого сами по себе свидетельствуют об укреплении этого жанра. Его статья о рассказах Натаниеля Готорна — своего рода трактат по вопросу о конструктивных особенностях новеллы. „В литературе долго держался фатальный и ничем не обоснованный предрассудок (пишет По), который нашей эпохе надлежит уничтожить, — будто бы сама по себе обширность произведения должна учитываться нами при оценке его достоинств. Я не думаю, чтобы самый плохой журнальный критик решился утверждать, что величина или громадность книги, независимо от всего прочего, есть нечто само по себе вызывающее у нас восторг. Гора, просто благодаря ощущению физической громады, вызывает у нас, действительно, чувство возвышенного, но мы не ощущаем ничего подобного при рассмотрении хотя бы Колумбиады“. Далее По развивает свою своеобразную теорию, заключающуюся в том, что в художественном отношении выше всего стоит стихотворная поэма, размером своим не превышающая того, что можно прочитать в течение одного часа: „единство эффекта или впечатления есть пункт величайшей важности“. Длинная поэма, с точки зрения По, — парадокс: „Эпические поэмы были порождением несовершенного художественного вкуса, и господство их кончено“. Ближе всего к поэме, как идеальному типу, стоит новелла — для прозы, согласно ее собственной природе. По считает возможным увеличить предел времени до двух часов чтения вслух (иначе говоря — до двух печатных листов); роман он считает „предосудительным“ уже из-за его величины: „Так как он не может быть прочитан в один присест, он, тем самым, лишает себя огромной силы, связанной с ощущением целости“.

Наконец, По переходит к характеристике самого жанра новеллы: „Умелый художник построил рассказ. Если он понимает дело, он не станет ломать голову над прилаживанием изображаемых событий, но, тщательно обдумав какой-нибудь один центральный эффект, изобретает затем такие события или комбинирует такие эпизоды, которые лучше всего могут содействовать выявлению этого заранее обдуманного эффекта. Если его самая начальная сентенция не служит к раскрытию этого эффекта, он оступился с первого шага. Во всем произведении не должно быть ни одного слова, прямо или косвенно не относящегося к заранее выбранному рисунку. Благодаря такого рода приемам, соответственно усилиям и умелости художника, картина, наконец, законченная, вызывает в человеке, обладающем достаточным художественным чутьем, чувство полного удовлетворения. Центральная мысль рассказа представлена во всей своей чистоте, ибо не замутнена ничем посторонним; такой результат недостижим для романа“. О своих рассказах По говорил, что он имеет обыкновение писать их с конца, — как китайцы пишут свои книги.

Особое значение в новелле По придает, таким образом, центральному эффекту, к которому должны тяготеть все детали, и финалу, который должен прояснить все предыдущее. Сознание особой важности финального ударения проходит через всю культуру американской новеллы, между тем как для романа (особенно такого типа, как романы Диккенса или Тэккерея) финал играет роль не столько развязки, сколько эпилога. Стивенсон писал в 1891 г. своему другу по поводу одного из своих рассказов: „Что мне делать?.. Сочинить другой конец? Да, конечно, но я не пишу так; на протяжении всего рассказа он подразумевается; я никогда не пользуюсь никаким эффектом, если могу задержать его до тех пор, пока им не подготовляются дальнейшие эффекты; в этом состоит сущность новеллы (a story). Сочинить другой конец — значит испортить начало. Развязка длинной повести — пустяк; это простое заключение (coda), а не существенный элемент ритма; но содержание и конец короткого рассказа (short story) есть кость от кости и плоть от плоти его начала“.

Таково общее представление об особенностях новеллы в американской литературе. На этих принципах строятся более или менее все американские новеллы, начиная с Эдгара По. Отсюда особое внимание к финальным неожиданностям и, в связи с этим, конструкция новеллы на основе загадки или ошибки, сохраняющей значение сюжетной пружины до самого конца. Первоначально новелла эта имеет совершенно серьезный характер; у некоторых писателей эффект неожиданности ослаблен нравоучительными или сентиментальными тенденциями, но конструктивный принцип остается тот же. Так, например, у Брет-Гарта: загадывание обычно интереснее, чем разрешение. Возьмем его рассказ „Наследница“. В основе — загадка, или даже две: почему старик завещал свои деньги именно этой безобразной и глупой женщине, и почему она так скупо распоряжается ими? Но разрешение разочаровывает: первая загадка остается совсем неразгаданной, а разгадка второй (старик не велел давать деньги тому, кого она полюбит) кажется недостаточной, вялой. Такое же впечатление производят сентиментально-нравоучительные разгадки таких вещей, как „Дурак“, „Миггльс“, „Человек с тяжелым бременем“. Брет-Гарт как-будто боится заострить финал, чтобы не потерять права на сентиментальную наивность, которой он окрашивает тон своего рассказчика.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

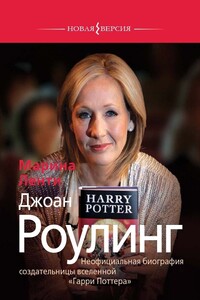

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.