Ньютон - [9]

Реформация дала начало ряду идейных течений, общественных движений и религиозных войн, преобразовавших карту Европы, лишивших католицизм его духовного единодержавия и во многом повлиявших на экономическую, политическую и культурную жизнь европейских стран. Для науки весьма существенной стороной Реформации стал плюрализм церковной догматики. Католическая церковь была единой. Духовная юрисдикция архиепископов, Сорбонны, догматические разногласия между теологами различных орденов не отменяли единой для всего католического мира канонизации текстов, единой духовной цензуры, единых инквизиционных критериев. Реформация, напротив, привела к множественности церквей, причем такая множественность была явно связана не с «божьим градом» (civitas dei) Августина, а с «земным градом» (civitas terrena). Однако эта множественность приобретает религиозное обоснование, она связана с основной посылкой Реформации — идеей о возможности непосредственного общения с богом, без посредничества церкви. Отсюда оправдание не только civitas terrena, но и земного, эмпирического, сенсуального постижения бога в его творениях.

Очень важной для эволюции религиозных представлений после Реформации была внутренняя перестройка теизма, появление внутри теистических воззрений новых тенденций. Такая перестройка происходила и в католической церкви, но Реформация ее усилила. Этот результат Реформации явным образом связан с наукой XVII в. Реформация поставила на место централизованной и космополитической иерархии католицизма новые религиозные инстанции — от национальной епископальной церкви в Англии до неиерархических групп. Этот процесс привел к значительному усилению подвижности религиозной догматики. Ревизия догматов, происходившая и в средние века, стала интенсивнее в протестантских странах. Здесь она была в гораздо большей степени связана с неканонизированным мышлением и освобождалась от сурового подчинения канонам. Происходило это в странах, где уже не только средиземноморская торговля и связанная с ней промышленность, но и новые, «атлантические» области человеческой практики быстро расширяли человеческий опыт. Для догматики католицизма критериями истинного представления о боге, рае и аде были канонизированные тексты. Если человек оказывается перед природой без промежуточной системы канонических понятий, если длительная полемика против реальности этих понятий подтачивает такое средостение между чувственными восприятиями и логическими дедукциями, то религия сенсуализируется. Человек всегда исходил из своего опыта при формировании представления о божестве, но этот процесс завершился повторением традиционных образов, т. е. тем, что уже не требовало явного сенсуального обоснования. Уже Данте населил ад, чистилище и рай, не слишком считаясь с традицией и текстами. Возрождение сделало схоластическую стену между эмпирией и логикой еще менее прочной, а Реформация повернула религию к ее сохранившим сенсуальный характер истокам, отринув диктатуру богословской догматики, творений отцов церкви, канонизированного перипатетизма. Протестанту было гораздо легче, чем правоверному католику, ссылаться на сферу земного бытия, на сферу опыта, особенно нового, нетрадиционного опыта, указывать на венецианский арсенал как на исходный пункт логических абстракций, как это сделал Галилей в «Беседах и математических доказательствах, касающихся двух новых отраслей науки» (изданных в Голландии, за пределами католической контрреформационной реакции).

Напомним здесь случай с упавшим яблоком, подсказавшим Ньютону идею о всемирном тяготении. Интуиция Ньютона была гениальной — она привела его от конкретного наблюдения к новой системе мира. Точнее, это было совпадение в одном мгновении наблюдения и обобщения его на бесконечный мир. Ньютон видел яблоко и вместе с тем думал о нем, и мысль о яблоке была sub specie aeternitatis. Она охватывала бесконечное время и бесконечное пространство. На этом пути от видимого конечного к мыслимому бесконечному существовал барьер — фетишизация мыслимого бесконечного в виде богословских текстов, описывающих непространственную, вневременную и сенсуально непостижимую сущность бытия.

Указанный барьер был в значительной мере снят Реформацией. В Англии это проявилось особенно отчетливо. Протестантская идея непосредственного общения с богом, минуя разработанную церковную догматику, переносила религию в область непосредственного изучения «мудрости творца».

В первой из Бойлевских лекций (они читались с 1692 г. по завещанию Роберта Бойля «в защиту христианской религии против неверных») Р. Бентли говорил, что не священными книгами нужно опровергать атеизм, а «мощными томами видимой природы и вечными таблицами здравого разума». Здесь сразу же возникает ассоциация с «Математическими началами натуральной философии». Конечно, программа Бентли — это программа религиозного использования науки, ее подчинения апологетическим задачам церкви. Но и религиозное использование науки основывается на познании «видимой природы», т. е. на эмпирическом познании, и на «вечных таблицах здравого смысла», т. е. на логических дедукциях. Для решения апологетических задач может быть применена полученная в результате эмпирических наблюдений и логических выводов схема мироздания без согласования ее со священными книгами. Конечно, для религиозной апологетики будут использованы неразработанные части этой схемы, ее неясности и противоречия. Мы увидим, что так и произошло.

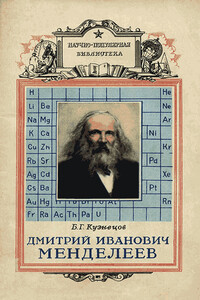

В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.

От издателей:В книге Б. Г. Кузнецова, которая является продолжением ранее изданных его работ («Разум и бытие», «Философия оптимизма», «Ценность познания» и др.), анализируется взаимодействие философии и фундаментальных научных исследований в условиях научно-технической революции, показывается, как влияет этот прецесс на развитие современных представлений о мире и его познании; в каких направлениях будет идти воздействие философии на науку в будущем. Автор затрагивает ряд вопросов, служащих предметом дискуссий среди ученых.Книга рассчитана на преподавателей, студентов вузов, научных работников, всех интересующихся философскими проблемами современной науки.От автора fb2-файла:Это первая отсканированная мною книга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

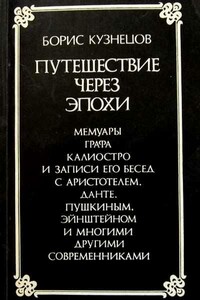

Путешествуя с графом Калиостро на машине времени, читатель встречается с великими мыслителями разных времен и эпох. Он как бы слышит их перекличку и видит живую связь времен и поколений, преемственность в развитии культуры, ее «инварианты» и специфику сменявших одна другую эпох.

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.