Новый мир, 2005 № 11 - [8]

Описания здесь не будет. “Вульворт” как “Вульворт”, ряды недорогих вещей, необходимых в жизни и быту, без роскоши, нужных для людей небогатых, скорее даже бедных. Я прихватываю еще зимние светло-коричневые сапожки тридцать восьмого размера. К легкой дубленке. Всегда она носила тридцать пятый, но дело к старости, здесь надо, когда “скорая” гудит под окном, быстро сунуть ноги в сапожки, лишь подтянув молнию, взять сумку, в которой другой, для лежания в специальном кресле, костюм, термос — будет новый! — коробка с бутербродами, коробочка с лекарствами, еще одна сумочка с деньгами на всякий случай, с ключами и разной мелочью — и вперед, в холодную, промозглую машину, чтобы через всю Москву в больницу, в диализный центр. И это мы называем жизнью?

Сколько же мы перетерпели из-за этого ширпотреба! Помню рассказ Саломеи, европейской, мировой певицы, о том, как она, когда пела в опере одной из африканских стран, через горничную продала две или три бутылки шампанского, чтобы привезти мне карбюратор для автомашины. Так мы платили не за чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, свойственное социализму, а за глупость руководящей элиты.

Много чего подобного промелькнуло у меня в памяти. В частности, как после какого-то спектакля, летом, я уговаривал Саломею пройтись пешком по улице Горького, вверх. Это были молодые годы. Она отказывалась, отнекивалась, предлагала троллейбус, а вечер был так обворожительно хорош. Причину я узнал позже: она втиснула ногу в модную, от перекупщицы, туфлю тридцать четвертого с половиной размера и практически не могла идти. Зато сапожки, которые я на этот раз купил с запасом, вряд ли нынче окажутся малы. И тем не менее я верчу ладно скроенный и сшитый сапожок, вспоминая Саломею еще молодой, босой, на даче, какие там, даже в мороз, теплые сапожки! Мы и трусики зимой носили тогда исключительно из шелковой паутинки. Если бы можно было этот сапожок еще на ком-то примерить... Ах вот, оказывается, в чем дело! Вот что загнало очень немолодого мужчину в академически недорогой “Вульворт”!

Вспоминаю: когда больного, страдающего бессонницей Пастернака вместе с Бабелем “досылом” отправили в Париж на Конгресс в защиту мира — между прочим, взошедшего на трибуну поэта зал приветствовал стоя, — там были и посещения магазинов в сопровождении Марины Цветаевой. К этому времени русские, выезжая за рубеж, перестали покупать сувениры. Но он и галстука себе не купил — все Зиночке!

Этот поход в “Вульворт” понадобился для того, чтобы завязать в лекции необходимые узелки: еще две женщины в судьбе поэта. Не удалось завязать на ступеньках вокзала, так, значит, стянем узелок в расположенном рядом магазине. Каждой из этих женщин поэтом был подарен цикл стихов, вошедших в историю литературы. Не слабо! Значит, за вожделением, за сексуальным началом таилось нечто такое невыразимо-крупно-духовное, чего обойти никак нельзя. Есть, правда, еще одна женщина, последняя в судьбе поэта, но сумею ли я подойти, ничего и никого не осуждая, к рассказу о ней?

Однако пора завершать наш “вульвортский” эпизод. Заканчивается он в трагикомическом плане. В Ленинграде, через который Пастернак возвращался из Парижа, его остановила таможня: подозрение вызвал чемодан, забитый женскими вещами.

Но сначала, по хронологии, эпизод с примерками в парижском магазине. Опустим сложные отношения, существовавшие между Пастернаком и Цветаевой, — от влюбленности в поэтессу до ее ревности Пастернака к Рильке, где она “отжимала” поэтов от личного письменного даже общения — только через нее. Поэт всегда, и в жизни, и в творчестве, пользуется подручными средствами. В магазинах он все время порывался померить какие-то наряды, которые присмотрел для Зинаиды Николаевны, на сопровождавшую его в “дамский мир” Цветаеву — и тут же осекался. Сохранилась реплика, к которой можно относиться и по-фрейдистски, и по-бытовому, рассматривая ее как живую оговорку: “Но у Зиночки такой бюст!..” Уместен ли тут восклицательный знак?

Я выхожу из “Вульворта”, в пластиковом пакете — термос и бежевые сапожки. “Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей”. Если человеческое не было чуждо великим поэтам, чего, собственно, стесняться мне? Пастернак говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. Согласимся с этим. У меня же выбор товара, разглядывание его, оплата в кассу — все почти на автомате, “работает” лишь одна часть сознания, другая узлом держит имена четырех женщин. Особая логика, чтобы донести образы до студента — спрямить путь к их познанию. Каждой из них поэт посвятил книгу, Иде Высоцкой мы обязаны замечательными стихами о Марбурге. Эти богини стоят надо мною не заплетя рук и не обнявшись, как балерины в романтических балетах Фокина. Что же это за город, в котором столько случилось во имя русской поэзии?

Опять поменяем время. 1923-й, семья Пастернака — отец, мать, сестры — уже два года как покинула Россию. Я думаю, что это связано с особенностями менталитета, характером профессии родителей: живописец и музыкантша — интернациональный, понятный всюду язык. А что делать по-настоящему русскому поэту за рубежом? Можно сослаться на иные примеры: от Бунина до Адамовича и Ходасевича и до только что мелькнувшей в парижском магазине Цветаевой. Но здесь мы имеем дело со временем становления русского поэта. Можно не просто предполагать — это очевидно — потаенную, очень тесную связь, крепче, чем у семьи, с Россией: он русский по духу. Может быть, кому-то из “патриотов” это не понравится?

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

Этот сборник рассказов понравится тем, кто развлекает себя в дороге, придумывая истории про случайных попутчиков. Здесь эти истории записаны аккуратно и тщательно. Но кажется, герои к такой документалистике не были готовы — никто не успел припрятать свои странности и выглядеть солидно и понятно. Фрагменты жизни совершенно разных людей мелькают как населенные пункты за окном. Может быть, на одной из станций вы увидите и себя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

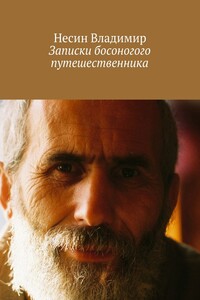

С Владимиром мы познакомились в Мурманске. Он ехал в автобусе, с большим рюкзаком и… босой. Люди с интересом поглядывали на необычного пассажира, но начать разговор не решались. Мы первыми нарушили молчание: «Простите, а это Вы, тот самый путешественник, который путешествует без обуви?». Он для верности оглядел себя и утвердительно кивнул: «Да, это я». Поразили его глаза и улыбка, очень добрые, будто взглянул на тебя ангел с иконы… Панфилова Екатерина, редактор.

«В этой книге я не пытаюсь ставить вопрос о том, что такое лирика вообще, просто стихи, душа и струны. Не стоит делить жизнь только на две части».