Ночь чудес - [7]

Рейхстаг. Громадный, тяжелый, невнятно шелестящий. Будто видение из сна — странные, мрачные полотнища, свисающие вдоль стен, под порывами ветра они вздувались, колыхались. Центральный фасад был уже целиком завешен, четыре угловых башни ждали очереди на «упаковку».

Я пошел вдоль желтого забора из проволочной сетки, которым рождающееся на глазах произведение современного искусства оградили от не в меру любопытных зрителей.

За забором стояла охрана — здоровяки в желтых непромокаемых робах. Несколько человек, пришедшие поглядеть, в молчании бродили вдоль ограды, все закутанные, похожие на кульки, какая-то женщина сражалась с вывернувшимся под ветром зонтиком, мужчина тащил на поводке угрюмого пса, мокрого, всклокоченного, маленький человечек в старом прорезиненном плаще, остановившись возле копра, внимательно изучал вывеску на заборе. «Выемка обратным ходом», — прочитал я.

Двинулся дальше, дошел до угла. От дождя моя куртка отяжелела и с каждой минутой делалась все тяжелей, почему-то вдруг вспомнилась жилетка со свинцовыми пластинами, которую я много лет назад надевал на тренировках, когда бегал спринтерскую дистанцию, каждый день пять-шесть раз, да еще в гору, к замку Ричмонд. Интересно — когда я надел куртку, она была легче перышка, что ж, этим отличаются вещи итальянского производства, конечно, они же там воображают, что в их кожаных куртках люди будут гулять по солнечным южным полям, вот потому и выделка никудышная. Но если подойти к делу с другой стороны… Мои добротные американские ботинки тоже размокли. Вот уже и ноги мерзнут. Ветер неистово налетал на здание Рейхстага и раскачивал из стороны в сторону громадные полотнища из серого синтетического материала. Сейчас, ночью, этот серый цвет был в точности такой же, как у безобразной военной формы гэдээровской Народной армии. Я увидел за забором человека в синем комбинезоне и желтой каске, вдобавок он был перепоясан широким желтым ремнем с массивными альпинистскими карабинами. Вчера в программе новостей показывали, как строительные рабочие спускали с крыши огромные разматывающиеся рулоны серебристо-серого материала, картина чем-то напоминала громадный парусный корабль с матросами на реях.

Тут я понял, почему Кубин вопил: «Трави шкоты, руби мачты!» Конечно, он тоже видел эти кадры. Я спросил альпиниста, верно ли, что он упаковывает Рейхстаг.

Он немедленно меня поправил:

— Не упаковываем, мы должны его скрыть. Все скрытое однажды будет явлено взорам. Это Кристо так сказал. — Он запрокинул голову и озабоченно поглядел на раскачивавшиеся полотнища. — С обеда простаиваем. Не ветер — настоящий шквал нынче. Болтались там, наверху, что твои мартышки на лианах.

— Вы берлинец?

— Не, из Ростока мы, на заработках.

— Скажите, а как вы считаете, в ГДР скалолазание хорошо было поставлено?

— Какое там! Разве только на Эльбе лазали, по скалам из песчаника. Ну и в фабричных трубах, конечно.

— В трубах? Фабричных?

— Ага. При социализме мы, альпинисты, тренировались в трубах. Лесов строительных вечно не хватало, дефицит. Но у гиблого народного хозяйства были свои плюсы. Фабричные трубы ремонтировали изнутри, спускались туда на тросах. Отлично, в смысле спортивной подготовки, между прочим. Один раз я ремонтировал кусок трубы на высоте двести шестьдесят метров, во как! А теперь у меня свое предприятие, ага. Фабричные трубы — ремонт, расшивка швов, замена железных скоб. Цены нормальные. В ГДР был я «герой труда», а из долгов не вылезал. Ну, шабаш, пора на боковую. Завтра в пять утра вставать.

Я вдруг почувствовал усталость и неимоверную тяжесть во всем теле. Ничего удивительного, ведь и я сегодня встал в пять, в бешеном темпе дочитал книгу «The Potato and Its Wild Relatives» [5], потом забежал в библиотеку, просмотрел статистические материалы о разведении картофеля и сахарной свеклы на территории Германии в девятнадцатом веке, после обеда перелетел из июньской жары Мюнхена в пронизывающий холод Берлина, с чувством, с толком отужинал и выпил у Кубина, а теперь вот шатаюсь по ночному городу в этой тяжеленной, будто свинцовой куртке. На сегодня с меня хватит, подумал я, и пошел по Унтер-ден-Линден в сторону вокзала Фридрихштрассе. На четыре марки, которые оставил мне итальянец, доеду как раз до Цоо. Тем временем куртка страшно набухла от воды и буквально тянула к земле, можно было подумать, что ее карманы битком набиты гранитной щебенкой. Но я решил не падать духом: если сбрызнуть куртку каким-нибудь водоотталкивающим составом, я прекрасно буду ее носить, осень в Мюнхене холодная и сухая. И вообще, все-таки в куртке тепло. И уже не преследует отвратительный запах, нет этой гнусной вони от выделений каких-то шелковых червей. Теперь пахнет… В самом деле, чем же от нее пахнет? Да ведь это запах, как в лавке старьевщика на Эппендорфервег, в Гамбурге. В детстве я таскал туда картон и макулатуру, сдавал, получал пусть маленькие, но деньги. Было это в начале пятидесятых, шла война в Корее, и здорово подскочили цены на металлолом. И вот однажды меня из подвала позвал отец. Он стоял в мокрых брюках, штанины — хоть выжимай. Подозвал поближе и влепил мне пару затрещин. И чего ему приспичило мыть руки не в ванной, а в подвале, под рукомойником, которым сто лет никто не пользовался. Я-то открутил от раковины сливную трубу, она была свинцовая. А за свинец тогда платили больше, чем за другие металлы. Так что папашины затрещины принесли мне кое-какой доход… Никаких сомнений, тот же запах, один к одному, тот самый, что в лавке старьевщика. От меня пахло старой намокшей бумагой.

Согласитесь, домашняя свинья — это необычно. А уж беговая домашняя свинья — случай вообще уникальный! Встречайте — Руди-Пятачок! Вместе с Руди вы побываете на свиных бегах, почувствуете себя настоящим футбольным фанатом, попутешествуете по Германии и узнаете, насколько интереснее становится жизнь, когда в семье появляется домашний любимец! И еще: Руди-Пятачок — поросенок с особенным характером, и вы наверняка полюбите его всем сердцем… а заодно узнаете много нового и неожиданного про свиней вообще.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Герой книги навещает в доме престарелых старую слепую фрау Брюкер, пытаясь выяснить, на самом ли деле она открыла секрет приготовления колбасы «карри». И та рассказывает историю, начавшуюся много лет назад, в апреле 1945 года, когда она, сорокалетняя Лена Брюкер, спрятала в своей квартире молодого дезертира Бремера – и влюбилась в него. Германия капитулировала, но Лена не хочет отпускать своего возлюбленного. Она каждый день выдумывает истории о новых победах вермахта и кормит его овощным супом, поит желудевым кофе, как это было в военное время.

Один из лучших современных немецких писателей Уве Тимм (р. 1940) еще в 1981 г. сочинил добрую, забавную и познавательную историю от имени мюнхенского мышонка Штефана, которому довелось путешествовать на поездах и кораблях, побывать в Швейцарии, Франции и Англии, пережить множество захватывающих приключений, завести новых друзей и счастливо вернуться к своей любимой семье. В 2002 г. Тимм переработал текст, и книга вышла с иллюстрациями известного художника Акселя Шеффлера. В Германии «Мышонок-путешественник» входит в учебную программу младших классов. Взрослым русским читателям эта история, возможно, напомнит приключения домовёнка Кузи, а то и «Одиссею» Гомера. Для среднего школьного возраста.

Семья — это целый мир, о котором можно слагать мифы, легенды и предания. И вот в одной семье стали появляться на свет невиданные дети. Один за одним. И все — мальчики. Автор на протяжении 15 лет вел дневник наблюдений за этой ячейкой общества. Результатом стал самодлящийся эпос, в котором быль органично переплетается с выдумкой.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.

Роман известной шведской писательницы Катарины Масетти рассказывает о пылких чувствах двух молодых людей — простого фермера и городской интеллектуалки с утонченным вкусом. Казалось бы, герои настолько разные люди, что у их любви нет будущего, и все же судьба не позволяет им расстаться.

Благополучная и, казалось бы, вполне состоявшаяся тридцатипятилетняя женщина даже вообразить не могла, что однажды с ней произойдет невероятное: половина ее «я» переселится в случайно встреченного юношу и заживет своей жизнью — той, в которой отказала себе героиня в силу строгого воспитания и природного благоразумия…

Впервые в России выходит книга известного швейцарского писателя и драматурга Петера Штамма (р. 1963). Герой романа «Агнес», молодой писатель из Швейцарии, приезжает в Чикаго собирать материал для новой книги и знакомится с девушкой по имени Агнес, которая увлеченно занимается математикой. Любовь неожиданно меняет его жизнь: забросив работу, он по просьбе Агнесс пишет о ней рассказ. Постепенно разрастающаяся в его компьютере история начинает жить своей жизнью, вымысел и реальность переплетаются, и так счастливо начинавшаяся история приходит к трагическому концу.

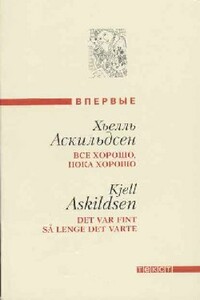

Хьелля Аскильдсена (1929), известного норвежского писателя, критики называют «литературной визитной карточкой Норвегии». Эта книга – первое серьезное знакомство русского читателя с творчеством Аскильдсена. В сборник вошли роман и лучшие рассказы писателя разных лет.