Нестеров - [2]

У меня нет права повторить это о других страницах моей книги, написанных по большей части после смерти Нестерова, но все мое устремление в моей книге было к тому, чтобы ввести читателя в подлинную творческую волю художника, в его творческое «хочу», проявленное при создании тех или других произведений. Моей задачей было сохранить живой образ художника и человека, вкладывавшего свою мысль, чувство, волю, всего себя в свое искусство. Моим заветным желанием было показать, какие чувства, думы, мысли вложил этот человек и художник в свои создания. Моей целью было установить, какими творческими путями шел художник-мастер к заветным целям, которые ставил своему искусству.

Для того чтоб достичь этих целей и задач, необходимо было идти от самого художника, творческую историю возводить от самого творца. В течение десятилетий я всеми доступными мне средствами стремился возвести любую картину Нестерова к ее истоку – к творческому замыслу автора; я стремился любой его образ возвести «сквозь мир случайностей к живому роднику» – к действительному акту творческой воли художника.

Эту задачу я не мог бы решить без сочувствия, без помощи, без живого содействия самого художника.

С начала 1910-х годов все творчество М.В. Нестерова прошло на моих глазах, при непрерывном близком общении с художником.

Эта близость стала особенно тесной в советские годы. Творческая история всех портретов Нестерова, написанных в 1917–1941 годах, для меня запечатлена как повседневность замыслов, бесед, встреч, переписки, дневников, в которых отражалась вся работа Нестерова над новыми портретами. Они не только создавались на моих глазах – они, случалось, возникали в замысле, в плане не без тесной беседы со мной.

Портреты Нестерова долгое время оставались на запоре в его мастерской, мало кому доступной.

С ведома художника мне первому довелось в 1926 году в моем докладе в Государственной академии художественных наук объявить во всеуслышание, что у Перова, Крамского и Репина есть здравствующий наследник, что в русском искусстве существует новая галерея портретов – нестеровская.

Мне принадлежит первая статья о портретах Нестерова в советской печати («Тринадцать портретов Нестерова». – «Советское искусство», 1935, № 16; подпись – «Д. Николаев»), приветствовавшая вступление Нестерова на путь портретиста и его первую советскую выставку. Статья эта в свое время обрадовала Михаила Васильевича как первый печатный сочувственный отклик на его новую художественную работу – над портретами.

Все это я говорю лишь затем, чтобы указать, что в творческую историю последних 30 лет своей жизни меня посвящал сам художник, посвящал изо дня в день, из произведения в произведение, из замысла в замысел.

Но оставался большой период творческой жизни Нестерова, который мне не был известен непосредственно.

Я собирал здесь все, что мог, от художников, от писателей, родственников Михаила Васильевича – от всех, кто знал его раньше меня. Но было ясно мне, что без прямой помощи Михаила Васильевича я здесь беспомощен. Тогда он стал для меня историографом своего творчества.

После ознакомления с первыми же очерками моими о его картинах он решил помочь мне своими воспоминаниями, которые он слал мне в виде обширнейших писем; отрывки из них вошли в настоящую книгу.

В 1938–1941 годах Михаил Васильевич часто гостил у меня в Болшеве. Мы вели нескончаемые беседы. Я год за годом спрашивал его о его жизненном и творческом прошлом, нарочито втягивая его в рассказы о тех моментах (иногда годах!) его жизни и творчества, которые были неясно или неполно освещены в его письмах, сохранившихся от давних времен, и в его воспоминаниях (в разных видах и редакциях). Он охотно и много рассказывал о своей семье, о школе живописи, об академии и обо всем, «чему свидетель в жизни был». Я вел точные записи всех этих бесед. Записи эти помогли мне заново осветить многие эпизоды творческой биографии Нестерова (например, его отношения с В.М. Васнецовым, с М.А. Врубелем и т. д.).

Иногда, рассказывая мне о прошлом, Михаил Васильевич говорил: «Это для моей биографии ничего не значит, а вот это значит многое». Он не мог говорить о своем прошлом, «добру и злу внимая равнодушно», и вовсе не хотел этого «равнодушия» и в книге о нем. Вот отчего он не только рассказывал о себе, но и пересматривал критически свою жизнь и художественную работу: отвергал в них одно, утверждал другое и хотел, чтобы во всем, что говорилось о нем, не было ни «жития», ни «похвального слова». Это его желание я как мог старался исполнить в своей книге.

Необыкновенно правдивы его письма в родной дом – к родителям и сестре, писавшиеся в течение почти сорока лет. Они являются превосходным эпистолярным дневником, прямо и открыто повествующим о трудах и днях – по преимуществу о трудах – с конца 1870-х до 1913 года (год кончины его сестры А.В. Нестеровой).

Другой замечательный цикл писем Нестерова обращен к Александру Андреевичу Турыгину, художнику-любителю, с которым Нестеров сблизился еще в начале 80-х годов, встретившись с ним у И.Н. Крамского. Михаил Васильевич сам указал мне на эти письма как на надежный источник для его биографии.

Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.

Публикацию подготовили А.А. Аникин и А.Б. Галкин по тексту, хранящемуся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Впервые опубликовано в газете "Российский писатель, №7, 2008 г.

«В родном углу» – автобиографическая книга замечательного русского писателя, богослова, педагога, литературоведа С.Н. Дурылина (1886–1954). В ней собраны бесценные для потомков воспоминания о Москве, в которой прошли детство и юность автора. Страстно любящий свой родной город, проницательный наблюдатель и участник его повседневной жизни, Дурылин создает блестящие по своей выразительности и глубине «обзоры» целых срезов, пластов жизни дореволюционной Москвы. Это и описание купеческого сословия, его характеров и непреложных нравственных устоев, и подробное художественное исследование социального устройства города – гимназий, богаделен, рынков, торговых лавок, транспортного сообщения, общественных столовых, порядка проведения городских праздников и многое другое.

Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. Дурылин – яркий и незаслуженно забытый представитель русской культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина: это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный, грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом граде Китеже», и некоторые другие.

Книга о Великом русском поэте М. Ю. Лермонтове, прожившем короткую жизнь, но оставившем в русской литературе неизгладимый след.

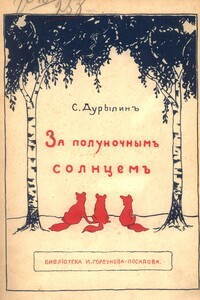

За полуночным солнцем - По Лапландии пешком и на лодке - Предлагаемые очерки скитаний “За полуночным солнцем” составились из путевых заметок, веденных автором во время командировки на север, данной ему Московским Археологическим Институтом в 1911 году. К ним он счел нужным присоединить главу о лопарях, написанную как на основании существующей литературы о лопарях, так и на основании собственных наблюдений.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.