Немецкая литература ХХ века. Германия, Австрия - [127]

Будучи одной из основообразующих стихий космогенеза, вода символизирует катарсис, обновление и неудержимость изменений, ассоциируется с глубинными причинно-следственными связями. Как стремительно, хотя и не всегда заметно для постороннего взгляда, «несла свои воды… двигалась вперед» река, так стремительно работало сознание героя, происходило его душевно-духовное развитие, его обращение к вере в человека. Но в доминантном присутствии водной стихии у Хандке есть и дополнительная логика: как малый ручей вливается в более мощное водное течение, так и река жизни одного человека должна влиться в общее русло жизни людей. Две стихии – природная и душевная (вспомним знаменитые выражения Уильяма Джеймса «река жизни», «поток жизни», «поток сознания») – в романе, по сути, аутентичны. Наконец, в решающий момент, перед возвращением в Европу, к Зоргеру приходит осознание времени как «реки возвращения»; формула совершенно закономерная, соотносящаяся и с названием, и с темой произведения.

Мотив возвращения в свою очередь предполагает непременное наличие концепта путь, ибо только в результате пройденного пути, понимаемого и буквально, и философски, человек способен преодолеть кризис, состояться как личность, самоидентифицироваться, обрести желаемые ценности. Лексема путь / дорога очень часто используется в названиях художественных произведений. Имея природу архетипическую, топос «путь» несет в себе семантику поиска, что справедливо и в отношении романа Хандке. Крайний Север для его героя – некая отправная точка пути-поиска, пути-возвращения, и дается ему этот путь отнюдь не легко.

Вот Зоргер еще здесь, в северном безлюдье, но его, поглощенного потенциальным будущим, беспокоит уже иного рода безлюдье, некогда, вероятно, сюда его и погнавшее, – безлюдье среди людей, чреватое «неизбежным одиночеством». Он «здесь» и одновременно «в пути», и этот «путь» изображен настолько психологически убедительно, что сопереживается читателем почти физически. В этом смысле достаточно показателен эпизод с вынужденным (из-за непогоды) возвращением самолета назад, в северную деревушку; Зоргер успел настолько ввериться будущему, что это, казалось бы, незначительное происшествие рождает в нем ощущение «жертвы, отдающей себя на заклание», необычайно заостряет ситуацию «куда-пойти-податься», расколдовывает, разволшебствляет совсем еще недавно такой любимый, полный тайн и очарования ландшафт, теперь выглядевший неестественным, нелепым и неприглядным.

Символичны и две встречи Зоргера с незнакомцами – одна перед долгожданным отлетом, вторая после неожиданного «падения с небес». В первом случае встреча происходит в кромешном ночном мраке, но она обнадеживающе светла: незнакомец всячески демонстрирует «безобидность своих намерений», душевное расположение и к невидимому в черноте ночи «чужеземцу», и к местности, предостерегает, благословляет и желает доброго пути, как будто утверждая Зоргера в стремлении к людям, поддерживая его в этом выстраданном решении. Во втором случае встреча состоялась при утреннем свете, но она темна и тяжела, фальшивы прозвучавшие из уст пьяного незнакомца слова «Дорогой брат». Этот человек без возраста, без расы, с глазами «без центра», зато как недвусмысленно зло он повел себя, замахнувшись на Зоргера намотанной на запястье тяжелой цепью. Не удивительно, что в сознании Зоргера прорисовывается соответствующий силлогизм: незнакомец настолько безлик, что воспринимается как человек вообще; этот безликий незнакомец зол и безобразен; следовательно, человек вообще, всякий человек зол и безобразен, такова уж его сущность. «Когда существо замахнулось цепью, Зоргер на какое-то мгновение умер», ибо в очередной раз в нем умерло доверие к человеку. Состояние этой нравственной смерти преходящее, оно будет преодолено благодаря все той же природе – обрушившемуся на Зоргера снегопаду, вернувшему ему ощущения «благословенного детства», «светлой радости» и свободы.

Прощание с Севером – это еще не «Heimkehr», не «возвращение домой», а лишь Umkehr, поворот к дому. Путь Зоргера проляжет через знакомый по прошлой жизни университетский городок на западном побережье американского континента. Здешний дом Зоргера – тоже временный («жилище, оборудованное под рабочее место»). И снова мы имеем дело с целым рядом символических значений, закрепляющих оторванность персонажа от всех и вся в этом предельно «автоматизированном» городе, способном взрастить единственное искусство – искусство «дать-себя-забыть». Он прибывает в город, когда «было уже темно», дом его с наглухо зашторенными окнами расположен вблизи никем не заселенного «парка землетрясений»; здание аэропорта представляется Зоргеру «военной зоной», и сам он кажется себе «фигурой, излучающей анонимность», среди таких же космополитов, не живущих, а существующих между прибытием и отправлением. Предстоит пережить поистине апогей отчужденности, «внутренней немоты», исторгнутости «из чрева на безвоздушную планету», в «гротескную пустоту», в «безвременье»; «он был не один на свете, но один без света».

Характерно, что прибытие Зоргера в лоно цивилизации усилило, так сказать, социализацию его отчужденности, обнажило национально-исторические корни последней, почти мифическим образом явило ему «причину его застылости: он сидел далеко-далеко, в задних низких пустых «залах континента» и в «ночь века», будучи одним из тех, кто присутствовал при этом, собираясь по крайней мере оплакать себя и себе подобных вместе с проклятым веком, но ему было отказано в этом, потому что «он сам виноват во всем». Да, он даже не был «жертвой» и потому не мог собраться вместе с другими жертвами этого века на Великую Жалобу, чтобы в упоении совместного страдания вновь обрести голос. Он… был потомком преступников и сам себя считал преступником, а тех, кто в этом веке совершал преступления против народов, – своими прямыми предками». Ведь не случайно в сознании Зоргера возникает мысль: «У меня больше нет отца», а вслед за этим он вспомнит собственного, оставшегося в Европе ребенка; не затем ли он и покинул когда-то страну, чтобы попытаться на себе оборвать связь с ненавистным прошлым, с войной, которая цепко держала его «в окружении» даже тогда, когда он был далеко от Европы, чтобы хотя бы его сын не ощущал себя тем, чем ощущает себя он, – «олицетворением отцов», «насильников-уродов», «вечно преданной копией мастеров культа смерти», воплощением нежити.

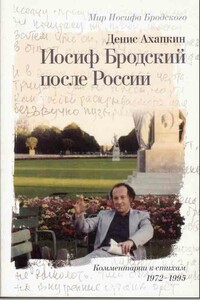

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.