Некто Финкельмайер - [19]

В общем, пока я в горячке преобразовывал квадраты синусов и косинусов в бессмысленные, бредовые выражения, вокруг меня разыгрывалась мелодрама в духе романтических повестей начала прошлого столетия…

Эмма посадила мою мать в такси и привезла ее к себе, то есть к моей постели, и мама проводила со мной все время, лишь ненадолго уезжая в Черкизово, чтобы проведать бабушку, оставленную на попечение соседей. Моя возлюбленная устроила консилиум из врачей Кремлевской больницы (для них я был ее родственником, приехавшим в Москву из Белоруссии сдавать экзамены в вуз), и эти-то врачи совместными усилиями и установили у меня пневмонию. Эмма развила бурную деятельность, чтобы достать какой-то невероятно новый антибиотик, который якобы только и мог меня спасти, а когда его не оказалось даже в той же Кремлевской, дала «молнию» мужу в Париж, умоляя найти и выслать антибиотик, сколько бы это ни стоило. По специальному разрешению очень высоких, почти недоступных властей, он передал лекарство на самолет, летевший в Москву с диппочтой.

Наконец, миновал кризис. Глубокой осенью я впервые спустил ноги на пол. Перед глазами помутилось, в голове гудело. Было слышно, как мать и Эмма позвякивают на кухне посудой и негромко переговариваются. Согнувшись вдвое, хватаясь, чтобы не упасть, за мебель, я добрел до окна и свалился в кресло. Прикрылся пледом, в который любила кутаться Эмма, и взглянул в окно.

Оказалось, пока я болел, со мной произошло какое-то необъяснимое превращение. В моем воспаленном мозгу нарушился механизм, который управляет «ходом времени» — то есть тем, как мы воспринимаем течение жизни: мое восприятие вернулось вспять — к началу, к истокам, когда все вокруг предстает лишь разрозненными осколками простых ощущений. Мы не знаем себя в наши первые месяцы жизни. Обращаясь к памяти, мы застаем себя среди мира, уже сложившегося в сознании во что-то определенное, — пусть мы и не можем многое в этом мире понять и назвать. Но в свои два-три года, глядя на дерево, мы знаем, что это — дерево; мы знаем, что собака — это собака, солнышко — солнышко, а больно — это больно, и от этого кричишь… Я же тогда, после болезни, вернулся ко временам еще более ранним. Я увидел падающий лист, и это было огромным, потрясшим меня событием, которое не облеклось в моих мыслях словами. Оно стало чудом самим по себе, необъяснимым желтым волнением… трепещущей желтизной… колыханием круга… Столько падает желтых волнений, столько медленных плавных кругов!.. Облако над крышей — не облако, нет: расширение света, исчезновение белизны, синее заполняет… холодное, острое там растекается и плывет далеко и приближается и входит в грудь…

Мать вместе с Эммой услышали кашель и, прибежав, остановились у порога. Я кашлял потому, что плакал; а плакал потому, что жил. Плакал и — улыбался: сырым облетевшим веткам; блестящей коричневой крыше; маленькой, седой моей маме, когда-то родившей меня, и этой встревоженной рыжеволосой женщине, которая меня спасла.

«Вот и проходит, — говорил я себе, пока текли по щекам мои слезы, — вот и проходит, проходит…» Что проходит? Болезнь проходит? Жизнь ли проходит, время? Детство ли, юность мои проходили, и я становился мужчиной?..

…Проходит, Леня, проходит, и сейчас оно идет, — слышишь, там за окном?.. Волнение холода, белая тьма, колыхание круга — метель это, вьюга, идет куролесица, девка шальная, зима…

…На зиму Эмма свезла меня в санаторий. Я жил в заваленном сугробами сосновом лесу, бродил по его тропинкам, бездельничал, много читал. Эмма ко мне иногда приезжала. Когда же истек санаторный срок, она устроила меня в дом к старушке-медсестре, и я провел там еще месяца два. А к марту вернулся в Москву окончательно окрепшим. Пошел на почту, где все еще оставалась моя трудовая книжка. Девчонки встретили меня с восторженным изумлением, побежали в магазин, и в обеденный перерыв мы пили кагор и ели шпроты. Людей на почте по-прежнему не хватало. Начальница покрутила в руках мои бумаги и предложила остаться: «Ты теперь с опытом, могу оформить завом доставки. Это уже и оклад посолиднее и работа получше». Я согласился.

Перед болезнью я не получил своей зарплаты. Теперь эти деньги мне выдали, и вместе с отложенным прежде у меня образовалась уже вполне ощутимая сумма. Разделил я ее на три части: одну отдал матери, чтобы могла отдохнуть от шитья и купить кое-что для дома; на другую часть денег я, наконец, приоделся; с остатком отправился к Леопольду Михайловичу — к тому моему знакомому, бывшему историку и официанту, который коллекционировал картины и фарфор. Я к нему и до болезни захаживал, он сам приглашал бывать у него не только с телеграммами — ему нравилось, что я с интересом рассматриваю картины, рассматриваю фарфор, расспрашиваю его о художниках, и он охотно читал мне целые лекции, так что скоро я и сам понемногу стал супить о голландцах, фламандцах и французах-барбизонцах.

Я рассказал Леопольду Михайловичу, что хочу купить подарок одной женщине, которой очень обязан, но так как подобных подарков никогда не делал, то боюсь промахнуться и потому прошу его совета. Леопольд, разумеется, по моему смущенному виду сразу же понял, кем была для меня эта женщина, но, извинившись за свой вопрос, все-таки уточнил: «Вы ее любите?» Я кивнул. «Это очень существенно, не так ли? И еще один вопрос: сколько у вас денег?» Когда стала ясна и эта, тоже существенная деталь, он взял трость, и мы поехали на Арбат, в антикварный магазин, где к нему сразу же, едва мы появились, подбежал продавец. Они вдвоем куда-то ушли, а я стал бродить по магазину, рассматривая выставленное на продажу. Скоро Леопольд вернулся и с довольным видом сообщил, что нашел хорошую вещь. Мы подошли к прилавку. Продавец протянул овальную миниатюрку, изображавшую, как мне объяснили, Аполлона в окружении муз. Миниатюра (Леопольд сказал, что она французской работы, причем «лучших времен этого искусства») была небольшой, и за ушко, имевшееся сверху, ее можно было прикреплять к цепочке, чтобы надевать на шею. Сзади у медальона была крышка. Миниатюра, пояснил продавец, «молодой человек, изволит видеть, служит также и для хранения сувенирных предметов». Оправа была мельхиоровой, и потому вещица стоила недорого, моих денег хватало. Я купил медальон и в тот же вечер отдал его Эмме. Мне очень хотелось сделать ей приятное, но я никак не ожидал, что моя безделушка доставит столько радости… Эмма все же была чудесная женщина, ах, черт бы побрал меня со всей моей жизнью!.. Она порылась в какой-то шкатулке, нашла подходящую цепочку, потом бросилась к шкафу, спряталась за открытой дверцей и предстала передо мной одетой в голубоватое платье, и в вырезе его, на груди, был медальон… Эмма потребовала фото, и мы отодрали карточку со служебного проездного билета, который мне дали на почте. А затем, не обращая внимания на мои вопли, она отхватила ножницами клок волос с моего неостриженного затылка и заложила их вместе с фотографией в медальон — в качестве «сувенирных предметов».

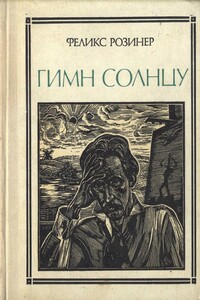

Повесть о литовском художнике и композиторе Микалоюсе Константинасе Чюрленисе. В книге повествуется о жизни этого замечательного человека, дается искусствоведческий анализ произведений великого мастера. Книга иллюстрирована работами М. К. Чюрлениса. Издается к 100-летию со дня его рождения.

Повесть о Сергее Прокофьеве — советском композиторе, величайшем новаторе искусства XX века, создателе выдающихся музыкальных полотен «Александр Невский», «Иван Грозный», многочисленных симфоний, балетов, опер. С. Прокофьев стоял у истоков создания первого в мире детского музыкального театра.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.