Не убоюсь зла - [6]

Но в чем бы ни была цель Галкина, на меня его крики произвели в конце концов благотворное, отрезвляющее действие - так же, как раньше тирада Петренко о том, что он воевал за моего отца. Момент слабости прошел; я видел перед собой врага, который пытается оторвать меня от всего, что мне так дорого, и вновь обессмыслить мою жизнь.

Тут Галкин совершил свою последнюю ошибку - упомянул Наташу:

- Вас ждет жена. Вы хотите увидеть ее? Это теперь зависит только от вас.

Я сразу же представил себе, как Авиталь где-то в Женеве или Париже вместе со своим братом слушает сообщение о моем аресте. Я вспомнил последний разговор с Израилем, свое огорчение оттого, что не поговорил с ней - Авиталь и Миша, узнав о статье в "Известиях", срочно вылетели в Европу спасать меня, - и еще раз порадовался, что успел передать для нее письмо. Вспомнил - и успокоился.

- Требую записать мое заявление в протокол, - сказал я Галкину.

- Какое еще заявление?

- Которое я сделал вначале.

- Это не заявление, а клевета. Такого мы записывать не будем.

- Тогда нам больше не о чем говорить.

Тут опять последовала длинная тирада, из которой я уловил лишь одно: ему меня очень жаль. Я так устал, что мечтал только о том, чтобы добраться до постели. Галкин наконец вызвал по телефону охрану - отвести меня в камеру. На прощание он повторил, что у меня будет время подумать, что чем скорее я пойму свое положение, тем лучше для меня, и что нам с ним еще предстоит много раз встречаться.

Снова длинные тесные коридоры и узкие крутые лестницы. Как всякого новоприбывшего, меня, прежде чем отправить в камеру, ведут в баню. Мне холодно, знобит, но самому регулировать воду невозможно - нет крана. Я стучу надзирателю, которого по официальной терминологии положено называть контролером, прошу сделать горячей... еще горячей... еще... Вода начинает обжигать тело, но озноб не проходит. "Может, я простудился?" - думаю, и тут же возникает предательская мысль: "Хорошо бы заболеть недельки на две..." Предательская - потому, что она выдает мой потаенный страх. Да, у меня уже нет сомнений: я боюсь. Мне хочется поскорее добраться до постели, чтобы остаться со своим малодушием наедине и побороть его за ночь, ведь завтра -так представляется мне - будет очередной допрос, и к этому времени я должен полностью взять себя в руки.

С матрацем, одеялом, подушкой, миской, кружкой и ложкой - всем моим нынешним имуществом - я вхожу в камеру. Она голая, узкая и холодная, и мне даже не хочется ее разглядывать. Я быстро ложусь под одеяло и натягиваю его на голову. Но надзиратель, открыв кормушку, тут же напоминает мне, что я не дома - с головой укрываться нельзя, несмотря на то, что над тобой горит и будет гореть всю ночь яркая лампочка. Приходится смириться и с холодом, и с таким ярким светом, что он проникает даже сквозь крепко смеженные веки. То, что глаза можно накрыть сложенным вчетверо носовым платком, а форточку захлопнуть, мне в тот момент даже не приходит в голову. Но засыпаю я неожиданно быстро и сплю без снов до самого утра, когда мне впервые предстоит проснуться от крика: "Подъем!" - и вспомнить, что я в тюрьме.

* * *

Впоследствии, проведя в Лефортово шестнадцать месяцев, досконально изучив и саму тюрьму, и царящий в ней распорядок, чувствуя себя там "как дома", я не раз вспоминал свои первые часы в заключении, первый допрос после ареста и ломал голову: где же он проходил? Лефортовские коридоры и лестницы были вполне обычными, вовсе не такими длинными и узкими, какими тогда показались мне; в корпусе, где размещался следственный отдел, - всего три этажа, а вовсе не семь-восемь; кабинеты, в которых я бывал с тех пор, были самых обычных размеров, и в том огромном, галкинском, мне больше не доводилось сиживать. Не встречал я больше и самого Галкина. Так что, если бы не его подпись под протоколом допроса от пятнадцатого марта семьдесят седьмого года, где записано, что я "отказался отвечать по существу предъявленного обвинения", можно было бы подумать, что все это мне приснилось.

2. ЛЕФОРТОВО

Самое тяжкое в тюремном дне заключенного - пробуждение, особенно в первые недели, когда ты еще весь в прошлой жизни, когда потаенная, противоречащая всякой логике надежда, что этот кошмарный сон вот-вот кончится, особенно сильна.

Пробуждение в первый день после ареста было для меня настоящей пыткой. Проснулся я от каких-то стуков в коридоре и выкриков надзирателя - и сразу все вспомнил. Я попытался снова уснуть - в наивной надежде на то, что когда вновь открою глаза - увижу себя в привычной обстановке квартиры Слепаков. Шум, однако, усиливался. Наконец хлопнула дверца моей кормушки, и надзиратель скомандовал:

- Подъем!

Я сел на нарах. Сердце болело. Голова была налита свинцовой тяжестью, во всем теле - слабость, как во время серьезной болезни. В камере стоял ледяной холод: форточка была открыта. Я осмотрелся и увидел в углу унитаз. Что ж, довольно удобно - не придется далеко ходить. (Я еще не знал тогда, что "удобная" жизнь в клозете растянется для меня на много лет.) Рядом с унитазом - умывальник. Вдоль стен - железные нары. В центре камеры -деревянный столик и табуретка. На окне, помимо решетки, - особые железные жалюзи - "намордник", - практически полностью перекрывающие доступ дневного света. Яркая электрическая лампа под потолком горит круглые сутки. На стене - свод правил поведения, прав и обязанностей заключенного.

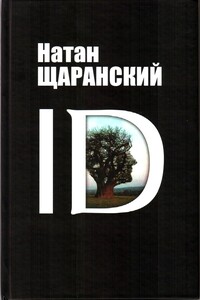

Активист борьбы за эмиграцию советских евреев, соратник академика Сахарова по демократическому движению в СССР, политзаключенный, израильский министр Натан Щаранский выпустил свою третью книгу, которая развивает и дополняет идеи, высказанные в его предыдущей книге «В защиту демократии». Если та, как явствует из названия, была посвящена доказательству преимуществ демократической формы правления, то теперь автор постулирует недостаточность «голой» демократии — только опираясь на идентичность, культурную, национальную, религиозную, демократия становится силой, способной преобразить мир к лучшему.

В последние годы почти все публикации, посвященные Максиму Горькому, касаются политических аспектов его биографии. Некоторые решения, принятые писателем в последние годы его жизни: поддержка сталинской культурной политики или оправдание лагерей, которые он считал местом исправления для преступников, – радикальным образом повлияли на оценку его творчества. Для того чтобы понять причины неоднозначных решений, принятых писателем в конце жизни, необходимо еще раз рассмотреть его политическую биографию – от первых революционных кружков и участия в революции 1905 года до создания Каприйской школы.

Книга «Школа штурмующих небо» — это документальный очерк о пятидесятилетнем пути Ейского военного училища. Ее страницы прежде всего посвящены младшему поколению воинов-авиаторов и всем тем, кто любит небо. В ней рассказывается о том, как военные летные кадры совершенствуют свое мастерство, готовятся с достоинством и честью защищать любимую Родину, завоевания Великого Октября.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.