Наталья Гончарова (жизнь и творчество) - [2]

И – чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы – именно привратницы: при вратах, да еще каких! – которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно миную, и в полном разгоне... Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, – всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или – так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь – коня потеряешь. Влево пойдешь... Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты – гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты – гору. Я – утес, ты – ничего. Ничего называется яма. Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору... – проход! Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость лаза в ущелье. Сверху течет – вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я – не знаю. Знаю только: под рукой – бока, а под ногой – река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча...

Лестница. Ступени – ибо надо же как-нибудь назвать! – деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор – великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь – кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты – ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети...) Дерево ступеней оковано – окантовано железом. Если вглядеться – а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве – ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них – времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал – окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, – глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) – последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла – след привнес. Наслоение шагов, как на стене – теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, привносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, не перестаивающим. За бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева – так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время – конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число – 9-ое ноября 1928 г. – крайний час и миг этого дня. На данную секунду – конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Мастерская

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака – весь свет, всей стиснутости – весь простор. Не было бы крыши – пустыня. Так – пещера. Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд – верста, на стих – конца нет... Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света – тот.

Рабочий рай, мой рай и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте – в тишине – с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто – просторно, просторно – покойно. Покойно – светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не терпит чего (как «могло бы» – есть). – А вот у Маяковского рай – со стульями. Даже с «мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что еще? Да палуба! Первой стены нет, есть – справа – стекло, а за стеклом ветер: море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и доходит гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, льющейся. Шелк или нет – желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце.

Кроме стеклянной, правой, другая левая. Деревянная или каменная? (Что-то слышала о пристройке.) В старом доме и дерево – камень. (Преосуществление исконного материала: старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево – костью, глина – медью, лица старух и мертвых – всем, чем угодно, кроме плоти.) Не деревянная и не каменная, равно как третья, с которой сходится стена холстов (холсты лицом

`Вся моя проза – автобиографическая`, – писала Цветаева. И еще: `Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком`. Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть посвящена памяти актрисы и чтицы Софьи Евгеньевны Голлидэй (1894—1934), с которой Цветаева была дружна с конца 1918 по весну 1919 года. Тогда же она посвятила ей цикл стихотворений, написала для неё роли в пьесах «Фортуна», «Приключение», «каменный Ангел», «Феникс». .

«… В красной комнате был тайный шкаф.Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери – «Дуэль».Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням – а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый – Пушкин, отходящий – Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета ...».

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

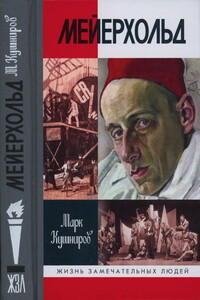

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.

Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.

Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.

Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…

В повести лаурета Государственной премии за 1977 г., В.Г.Распутина «Живи и помни» показана судьба человека, преступившего первую заповедь солдата – верность воинскому долгу. «– Живи и помни, человек, – справедливо определяет суть повести писатель В.Астафьев, – в беде, в кручине, в самые тяжкие дни испытаний место твое – рядом с твоим народом; всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумением ли, оборачивается еще большим горем для твоей родины и народа, а стало быть, и для тебя».