Нагорный Карабах: виновники трагедии известны - [8]

Последним мероприятием, которое я еще успел застать в Газовом управлении, было перевыборное профсоюзное собрание. Поскольку, как я потом узнал, на всех предприятиях и в организациях области они проходили схожие, скажу о нем пару слов. На собрании присутствовал заместитель председателя Облпрофа, то есть второе лицо в иерархии профсоюзных бонз области. Длилось оно где-то чуть более часа. и девяносто процентов этого времени говорил именно он.

Речь его состояла из двух частей, а вся первая часть была им посвящена пересказу той некрасивой, грязной возни, которую делегаты из НКАО затеяли на всесоюзной профсоюзной конференции с целью добиться того, чтобы областная профорганизация была представлена в профсоюзах страны вне Азербайджанской профсоюзной организации Националистическая демагогия их, к сожалению, смогла ввести и заблуждение кое-кого из делегатов конференции, и своего эти политиканы добились.

— Радости нашей не было предела, — так закончил этот тип первую часть своей речи. Вот, оказывается, к чем состоял предел мечтании этих проф-националистов. В благодарность за такие их труды на собрании послышались жидкие аплодисменты пяти-шести человек из присутствовавших во главе с начальником Газового объединения.

Вторую часть своего спича этот руководящий профсоюзным работник посвятил тому, как должны расходоваться средства от взносов. Он призвал попусту их не тратить, сохраняя для поощрения активистов забастовочного движения в области.

Вот и все. И ни слова о том, для чего, собственно, существуют профсоюзы. Ни одного слова о необходимости бороться за эффективность производства, о социальной защите трудящихся, о жилищном строительстве. Все это уже не интересовало местную профсоюзную знать, погрязшую в национализме и дешевом политиканстве.

Ну, о работе все, ибо теперь мне хочется рассказать о том, как я не работал в рабочие дни, то есть о забастовках. Обычно этому предшествовало следующее. Начальник нашего Управления являлся на работу, как правило, одним из первых. Но иногда опаздывал и он на час, а то и на два. Как оказалось, это случалось всякий раз, когда его вызывали прибыть утром в горисполком, в тот самый штаб, о котором я уже говорил. Обо всем, о чем там говорилось, я конечно, не ведаю, но то, что среди прочего ему сообщалось о «страстном желании трудящихся» завтра бастовать — знаю точно. Придя на службу, он тотчас собирал нас и сообщал радостную весть: нашу «просьбу» удовлетворили, а посему завтра нам нечего выходить на работу, а следует к такому-то часу быть на таком-то месте. При той «демократической» процедуре решения вопроса: бастовать или не бастовать, какой был принят в нашем Управлении, впрочем, как и везде здесь, никто ни о чем, конечно, не спрашивал, да, собственно, и те кто уже принял это решение, ни в чьем мнении и не нуждались. Люди не ведали того под какими лозунгами они бастуют сегодня, но об этом хоть можно было догадаться, ибо лозунги эти были всегда одни и те же: «Свободу Арцаху», «Хотим миацум» и еще кое-что на ту же ми, как говорится, вариациями. Но вот чего поначалу я никак не мог понять, так это того, почему людей вывели на площадь именно сегодня, а не вчера и не завтра. И я подумал было, уж не выбирают ли они дни, проигрывая в рулетку. Азартная, правда игра, но ведь и сами лидеры движения затеяли не менее азартную игру, где ставка «пан или пропал». А потом понял: народный гнев, как говорится, стихийно проявлялся всегда именно к тому дню, когда в область должна была прибыть какая-либо комиссия или представители каких-то организаций. Причем «стихийность» достигала своего апогея, когда это были организации, так сказать, сверхдемократического и архиправозащитного толка.

Как я уже отметил, на забастовки и манифестации выводили всех работников предприятий, за исключением разве что дежурных, и между сотрудниками, таким образом, не делалось никакого различия. Однако мои наблюдения показали, что на каждом предприятии были и свои относительно небольшие группы людей, которых поднимали всякий раз, когда надо было оперативно провести какую-нибудь акцию и когда требовалась не столько массовость — она даже могла помешать, сколько мобильность и в равной мере предельная степень разнузданности и дикости в поведении людей. В эти своеобразные группы быстрого и остервенелого реагирования набирались люди, отличавшиеся злобным и жестоким характером, крайней психической распущенностью, неуемностью проявления животных инстинктов и, прежде всего, инстинктов стадности и жажды крови, разрушения. Ну и, естественно, это были люди. основательно зараженные национализмом. Такие были везде, и скажем, в том же Газовом управлении упомянутая мною пятерка уже по всем признакам была готова сформироваться в подобную группу, но этого не было сделано, поскольку Управление было расположено на отшибе, и придать ей потребную степень мобильности при всем желании было невозможно. А она была крайне важна, и вот но какой причине. Дело в том, что, как ни трудно было выявить, насчитывалось ровно три категории объектов. на которые всякий раз и были направлены дикие выходки толпы, специально формируемой из этих групп.

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

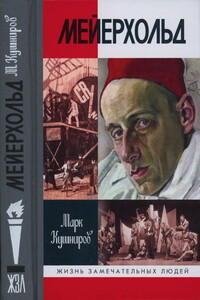

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.