Над арабскими рукописями - [5]

Как все это произойдет, я представлял себе очень смутно, и моя подготовка выражалась только в занятиях французским языком, в котором раньше у меня никогда не было практики. Попытался я запастись какими-нибудь полезными сведениями у нашего университетского лектора арабского языка, уроженца Триполи в Сирии, но и это оказалось тщетным; он только рассказал мне, как на привале варить кашу из пшеницы, а главным образом, по обычаю, издевался над своими земляками, удивляясь, что мне за охота ехать к ним и обрекать себя на съедение насекомым. После неудачных опытов подготовки к путешествию я все больше сторонился людей и моим единственным прибежищем опять становилась университетская библиотека, где я сидел теперь не только по утрам, но и по вечерам в те дни, когда она бывала открыта. Здесь я забывал все, одурманивая себя, запоем поглощая научную литературу по арабистике, которую мне по молодости хотелось охватить чуть ли не за три века.

Так, в каком-то мрачном полусне прошло полгода, и надо было ехать. Как я поеду, мне по-прежнему было неясно: я знал тогда одну только С.-Петербургско-Варшавскую железную дорогу, а из больших городов нигде не бывал, кроме Вильны и Петербурга. Однако мое подавленное состояние порождало какую-то апатию ко всему предстоящему.

Точно в дымке промелькнули Одесса, Константинополь, Смирна, и в июле я оказался в Бейруте. Разочарований было много, и прежде всего в самом себе. Хорошее сравнительно знание арабского литературного языка оказывалось мало полезным для разговорного, который я представлял себе только по некоторым фольклорным записям; на улице меня почти не понимали, а сам я понимал быструю арабскую речь с большим напряжением. Между тем, „заговорить“ мне было нужно, это ведь являлось одной из целей моей поездки. Следовало принять энергичные меры, и я решил на два месяца уехать в маленькое местечко на Ливане, где не мог слышать никакой другой речи, кроме арабской.

Новая природа и новые люди на первых порах захватили меня целиком, и книги, казалось, отошли на задний план. Я старался быть все время на людях для практики в языке. Общительные экспансивные ливанцы с любопытством смотрели на меня и везде радушно принимали необычного для них „москоби“, но мне самому при „нелюдимом“ характере давалось это трудно.

„Ты только покупаешь и ничего не продаешь“, – острили бойкие на язык мои новые друзья, – „только слушаешь, а не говоришь“. Переделать свою натуру не удавалось, и я опять начинал тосковать по книгам, с которыми чувствовал себя свободнее, чем с людьми. А книг было мало и я с большей тщательностью, чем они того заслуживали, рассматривал скудные остатки хорошей в былом библиотеки монастыря, где когда-то сумели основать одну из первых по времени арабских типографий. Я ловил всякое печатное слово; от доски до доски прочитывал эфемерные газетки, число которых росло не по дням, а по часам под влиянием только что происшедшего младотурецкого переворота. Местечко, как почти все поселки на Ливане, было связано благодаря эмигрантам с Америкой, и здесь по скудным еще образцам я впервые открыл существование „сиро-американской“ литературы, которую впоследствии пришлось открывать и для Европы. Все это меня живо захватывало, и книги опять вступили в борьбу с людьми. Говорить-то я научился, но „продавать“ по-прежнему не любил, предпочитая „покупать“.

Две зимы, проведенные в Бейруте в полуфранцузском, полуарабском Университете св. Иосифа, как будто бы восстанавливали это равновесие между книгами и людьми, но сами встречавшиеся мне здесь люди были „книжными“, и с ними я сходился легче. Какие это были имена и среди европейцев и среди арабов! Блестящий историк, эффектный лектор Лямменс, бельгиец по происхождению; тонкий диалектолог француз Ронзевалль с громадным запасом юмора, но весь пронизанный каким-то внутренним страданием. А рядом, грузный, но подвижной, приветливый, вечно с корректурами своего журнала Шейхо, уроженец Мардина в верхней Месопотамии, насыщенный, как губка, арабской литературой, всегда с готовой статьей в ответ на обращенный к нему вопрос; его друг, серьезный миниатюрный дамаскинец Сальхани, тонкий знаток поэзии и „1001 ночи“, в 90 с лишним лет продолжавший текстологические изыскания над стихами своего любимца аль-Ахталя, друга молодости Иоанна Дамаскина.

Точно метеоры сравнительно с ними мелькали иногда заезжие ориенталисты с Запада – чудаковатый эпиграфист Марк Лидзбарскнй, направлявшийся в Пальмиру изучать надписи, – он побоялся езды верхом и вернулся обратно из Бейрута в Европу; насквозь американизованный, склонный немного к рекламе, семитолог Готтхейль; первым в Европе провидевший талант Марра бельгиец Петерс, большой поклонник Достоевского, читавший его в подлиннике. Только с ним, да еще с итальянцем Наллино, с которым я позже прожил месяц в Каире в пансионах, расположенных через улицу, у меня на долгие годы сохранилась переписка. Наллино я раньше считал специалистом по арабской астрономии; теперь он поразил меня широким знанием самых разнообразных областей литературы и большим мастерством своих лекций, которые ему приходилось читать по-арабски в Египетском университете.

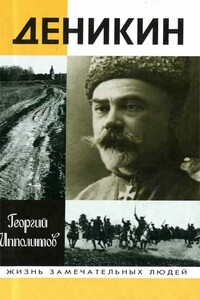

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

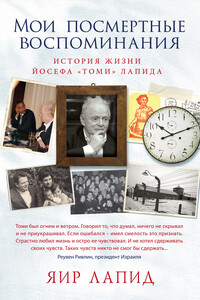

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.